相続登記は、土地・建物の名義変更を実現するだけの手続きにも関わらず、必要となる書類は多岐にわたります。市区町村役場や法務局で取得する書類から、自分で作成しなければならない書類までさまざまです。ここでは、相続登記に必要な書類を詳しく解説します。

地元の専門家をさがす

相続登記の必要書類とは

相続登記を行うときは、先程も述べたように多岐にわたる書類の準備が必要です。これらの書類は大きく分けて、市区町村役場や法務局で取得する書類と、指定された方法に沿って自分で作成する書類の2つに分類されます。

市区町村役場や法務局で取得できる書類

相続登記の申請では、所有者が亡くなったことや相続人との関係などを証明する書類が求められます。ほかに、相続登記の基本的なルールとして、不動産の特定に必要な記録や、不動産を取得する人の住民票の写しなども求められます。

これらの書類は、市区町村役場や法務局で請求できるほか、住民票の写しや印鑑証明書については、コンビニエンスストアにおける証明書等の自動交付を受けられる場合があります。

- 登記事項証明書

- 固定資産評価証明書

- 住民票除票の写しまたは戸籍附票

- 戸籍謄本または法定相続情報一覧図

- 住民票の写し

- 遺言書の検認済証明書

- 印鑑証明書

参考:コンビニエンスストア等における証明書等の自動交付【コンビニ交付】 | ホームページ

自分で作成する必要のある書類

相続登記では、登記申請書をはじめとして、自分で作成する必要のある書類もあります。とくに遺産分割協議書は、不動産以外の財産も記載する必要があり、内容は多岐に渡りますが、今回は不動産の財産に絞って解説します。

- 登記申請書

- 相続関係説明図

- 遺産分割協議書

- 委任状

相続登記における主な必要書類の一覧

相続登記の申請で必要となる書類は、交付されるものについては請求先や交付手数料、自分で作成するものについては作成方法について紹介をします。

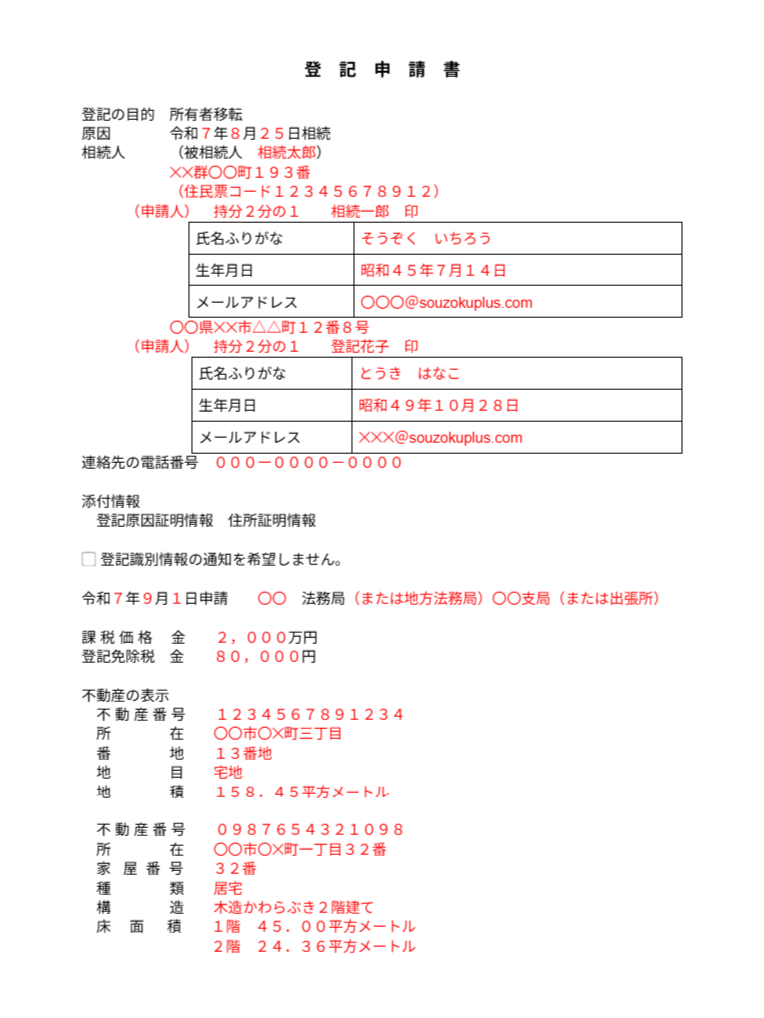

登記申請書

不動産の権利や基本情報に関する変更などがあるときは、法務局に申請したい内容を「登記申請書」に記載しなければなりません。申請書様式は法務局Webサイトで配布されていますが、内容については個別の状況に沿ったものを作成する必要があります。

不動産の相続では、登記申請書に記載する「登記の目的」を所有権移転とします。加えて「登記の原因」につき、遺産分割・法定相続・遺言などと取得の理由を表示します。これらに加えて、相続人及び被相続人の情報、添付する書類の情報などの記載が必要です。

登記事項証明書

登記事項証明書とは、登記簿(土地・建物の基本情報及び権利状況を記載した台帳)の内容を証明するものです。登記申請書に不動産を特定するための情報を記載するため必要となります。

固定資産評価証明書

固定資産評価証明書は、相続する不動産の価値を証明し、登録免許税の計算の基礎となる「固定資産税評価額」を調べるため必要な書類です。各地の市区町村役場で交付請求でき、基本的には不動産1件につき1通必要です。

- 請求できる場所:不動産所在地の市区町村役場

- 交付手数料:200〜300円

なお、相続登記における登録免許税の課税額は、原則として固定資産評価額の0.4%です。

被相続人の住民票除票の写しまたは戸籍附票

相続登記では、所有者が亡くなったことを証明する必要があります。その証明として住民票除票の写しまたは戸籍附票が必要となり、いずれも市区町村役場で取得できます。

住民票除票の写しの取得に関する基本的な情報は次のとおりです。

- 取得できる場所:被相続人が最後に居住していた市区町村の役場

- 交付手数料:200〜300円

戸籍附票の写しを取得する場合は、交付請求先となる役場が異なる場合があるので注意しましょう。

- 取得できる場所:被相続人の本籍地役場

- 交付手数料:200〜300円

相続関係を証明できるすべての戸籍謄本

戸籍謄本の交付手数料は1通あたり450円から750円となり、必要な謄本をすべて揃えると数千円程度となります。

なお、令和6年3月1日以降、戸籍に関する証明書の広域交付が始まっています。これまでは各関係者の本籍地役場で取得する必要があったところ、現在は居住地と本籍地が異なる場合でも、最寄りの市区町村役場で戸籍に関する証明書を取得できるようになりました。

参考:法務省:戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)

不動産を取得する人の住民票の写し

不動産の権利者となる人の住所は、登記事項(登記簿に記載する事項)のひとつです。そのため、相続登記で権利者が変わるときは、住所証明として住民票の写しが必要です。

住民票の写しは、居住地の市区町村役場交付請求するのが一般的ですが、マイナンバーカードがあり事前の手続きが済んでいれば、本人限定となるもののコンビニでの交付も可能です。交付請求に必要な手数料は、1通につき200〜300円となります。

認証文付きの法定相続情報一覧図

法定相続情報一覧図とは、相続関係を一覧にした図であり、登記所に提出することで認証文を付した写しを無料で交付を受けることができます。

この制度で得た写しは、相続登記を含むさまざまな手続きで、戸籍謄本の束や住民票の写しの代わりに用いることができます。これにより、大量の書類の束を管理する手間が軽減されるメリットがあります。認証文付きの法定相続情報一覧図の写しを得るための基本的な条件は次のとおりです。

- 写しを取得できる場所:全国の登記所

- 交付請求できる人:相続人、司法書士などの代理人

- 必要書類:戸籍謄本一式、申出書、指定された方法で作成した法定相続情報一覧図の原本

- 写しの交付手数料:無料(何通でも可)

相続人全員分の印鑑証明書(遺産分割協議をする場合)

印鑑証明書の有効期限は法的に定められていませんが、一般的に3か月以内に発行されたものが求められることが多いです。なお、遺産分割協議に代わって、調停調書や審判書がある場合はこれらで代用可能で、この場合は印鑑証明書は不要となります。

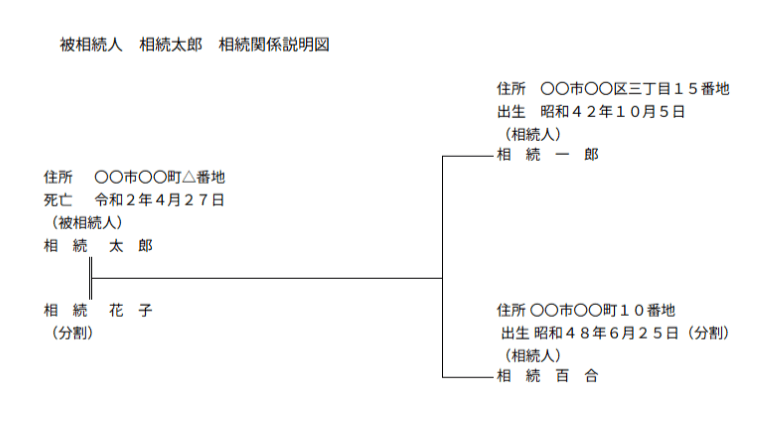

相続関係説明図(原本還付を希望する場合)

相続関係説明図は、被相続人と相続人の関係を図式化した書類です。相続関係説明図を登記申請書に添えることで、登記完了後、原本還付を受けることができます。

なお、相続関係説明図と法定相続情報一覧図は似ていますが別物です。相続関係説明図は概要説明のため任意で作成するものであるのに対し、法定相続情報一覧図は相続関係を法的に証明するものとなります。

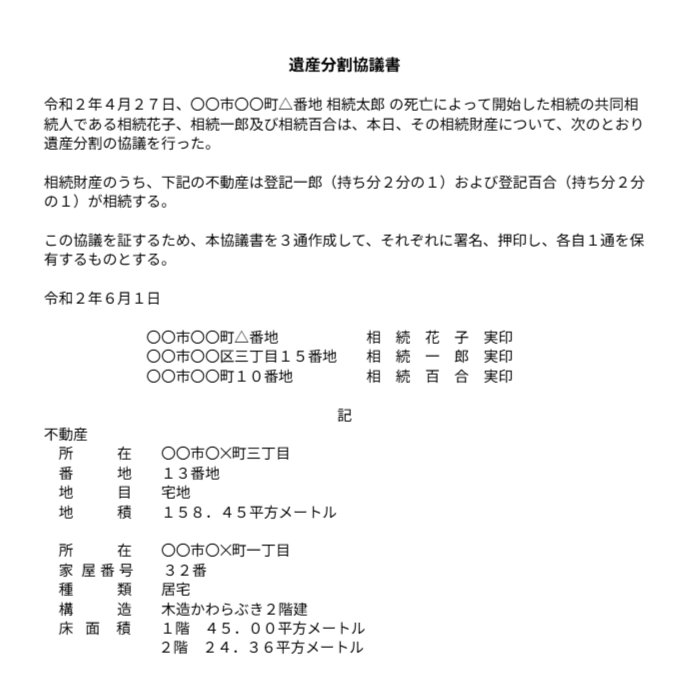

遺産分割協議書または検認済証明書付の遺言書

遺産分割協議書は、相続人全員で遺産の分割方法について合意した内容を記載した書類で、自分で作成する書類です。法定相続分と異なる割合で相続するときや、特定の相続人が不動産を単独取得するときに必要となります。

作成時の基本的な記載事項には、被相続人の氏名・死亡年月日・最後の住所などのほか、相続財産の詳細な表示があります。これに加え、各相続人が取得した財産の内容と、相続人全員の署名・実印押印が必要です。

なお、遺産分割協議ではなく遺言に沿って不動産を取得するケースでは、原則として遺言書原本に検認済証明書を添付する必要があります。検認済証明書とは、遺言書の内容確認を家庭裁判所で行ったとき、交付請求することで1通150円で受領できるものです。

ただし、遺言書の方式が公正証書遺言である場合はそもそも検認を必要とせず、正本・謄本で相続登記できます。法務局の保管制度を利用している自筆証書遺言についても、検認は不要となり、遺言書情報証明書(1通1,400円)で登記申請できます。

委任状

登記権利者以外の人が相続登記の申請手続きを担うときは、原則として委任状を作成しなければなりません。当てはまるのは次のような場合です。

- 司法書士に依頼する場合

- 複数の相続人で申請代表者を決める場合

- 本人の代理で親族が申請する場合(親権者や成年後見人を除く)

委任状には、登記申請書に記載する基本情報(登記の原因・登記の目的・相続人の情報・不動産の表示)のほか、委任する権限を記載しなければなりません。一般的には、申請を代理する人だけで手続きを完結できるよう、最低限、次の権限をすべて記載します。

- 原本還付請求・受領

- 登記識別情報の受領

- そのほかの一切の書類の受領

- 登記申請の訂正(補正)に関する権限

- 複代理人の選任(代理人の急病などへの備えとして)

地元の専門家をさがす

不動産の取得方法別・相続登記の必要書類一覧

相続登記の必要書類は、不動産をどのような方法で取得するかによって異なります。主な取得方法は以下の3つのパターンに分類され、それぞれで必要となる書類が変わってきます。

- 遺言によって取得する場合

- 遺産分割協議で取得する場合

- 法定相続で取得する場合

遺言で法定相続人が不動産を取得する場合

遺言による相続登記では、遺言書が最も重要な書類となります。なお、遺言書または家庭裁判所で「遺言執行者」が指定されている場合とそうでない場合で必要書類が異なり、執行者がいる場合はその印鑑証明書が、いない場合は相続人の印鑑証明書が必要となります。

- 登記申請書

- 登記事項証明書(登記申請書の作成であるとよい)

- 固定資産評価証明書(登録免許税の計算で必要)

- 被相続人の住民票の除票または戸籍附票

- 不動産を取得した人の住民票

- 遺言書(必要に応じて+検認済証明書)

- 相続人全員分の印鑑証明書(遺言執行者がいない場合)

- 相続関係説明図(原本還付希望の場合)

- 委任状(代理人申請の場合)

- 遺言執行者の印鑑証明書(遺言執行者がいる場合)

遺産分割協議で不動産を取得する場合

遺産分割協議による相続では、相続人全員の合意が必要となるため、遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書の提出が重要です。

ほかには、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本や、認証文が付された法定相続情報一覧図により「遺産分割協議に参加した人以外に相続人がいない」ことを確実に証明するのも重要です。

- 登記申請書

- 登記事項証明書(登記申請書の作成であるとよい)

- 固定資産評価証明書(登録免許税の計算で必要)

- 被相続人の住民票の除票または戸籍附票

- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本

- 相続人全員の現在の戸籍謄本

- 不動産を取得した人の住民票

- 認証文が付された法定相続情報一覧図(5+6+7に代えて)

- 遺産分割協議書

- 相続人全員分の印鑑証明書

- 相続関係説明図(原本還付希望の場合)

- 委任状(代理人申請の場合)

法定相続で不動産を取得する場合

法定相続による相続登記では、民法で定められた相続分に従って登記を行うため、提出物の中心となるのは戸籍謄本または法定相続情報一覧図です。遺言書・遺産分割協議書や印鑑証明書は用意する必要がありません。

- 登記申請書

- 登記事項証明書(登記申請書の作成であるとよい)

- 固定資産評価証明書(登録免許税の計算で必要)

- 被相続人の住民票の除票または戸籍附票

- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本

- 相続人全員の現在の戸籍謄本

- 不動産を取得した人の住民票

- 認証文が付された法定相続情報一覧図(5+6+7に代えて)

- 相続関係説明図(原本還付希望の場合)

- 委任状(代理人申請の場合)

相続登記で提出書類以外に必要となるもの

相続登記の手続きでは、手数料に相当する課税として「登録免許税」があり、後述の事柄により収入印紙などで収める必要があります。郵送での申請では、送付用のレターパックのほか、法務局からの連絡のため返信用封筒の準備しなければなりません。

収入印紙

登録免許税の納付は、収入印紙を購入して行うのが一般的です。ほかにも、現金による事前納付ペイジーによる電子納付等による方法がありますが、法務局内で収入印紙を購入できることもあり、あまり用いられない方法です。

収入印紙の購入は、郵便局や一部のコンビニエンスストアのほか、法務局内の販売所でも可能です。購入した印紙は登記申請書に貼り付けますが、消印をする必要はありません。

レターパック(返信用封筒)

郵送での相続登記申請は、管轄法務局が遠方にある場合や、平日に時間が取れない場合に適した方法です。申請書類一式を管轄法務局に送付し、登記完了後に登記識別情報や原本還付書類の返却を受ける際に返信用封筒が必要となります。

登記申請を郵送で行う場合、追跡機能を使うことが出来るレターパックが一般的に利用されており、とくに重要書類の送付という観点から、対面での受け渡しが行われるレターパックプラスが推奨されます。その場合には、返信用封筒もレターパックプラスで用意しましょう。

相続登記の必要書類は複雑!不安があるときは専門家へ

相続登記に必要な書類は、被相続人の戸籍謄本や住民票除票、固定資産評価証明書など役所で取得するものと、登記申請書や遺産分割協議書など自分で作成するものに大別できます。取得方法や手数料、書類の内容は相続の方法(遺言・遺産分割・法定相続)によって異なるため、ケースに応じた準備が重要です。

必要書類がわからない・揃えるための時間がないといった場合は、司法書士に相談しましょう。ここで解説した登記申請用の書類は、相続登記の専門家である司法書士に一任することも可能です。

地元の専門家をさがす