不動産を相続したら発生する作業の一つが、「相続した不動産価格の計算」。相続した不動産の評価額を計算して、遺産総額を把握しないと、相続税が発生するのかどうかもそもそも分かりません。

また、相続した不動産を売却しようか考える際にも、不動産価格の計算も必須でしょう。つまり、相続開始時における不動産の評価額を把握することは、単なる税金の計算だけでなく、相続人の今後の資産形成にも影響を及ぼすくらい大切なのです。

こちらの記事では、初心者でも分かりやすいように、不動産評価の計算方法とそれに必要な基礎知識をご紹介。さらに、山林や借家などさまざまなケース別の不動産評価額の計算方法についても徹底解説します。評価額の計算に手間取り、申告期限を過ぎてしまい、罰金に処せられるなどの事態に陥らないように、不動産の評価方法を理解しましょう。

不動産相続で関係するのが「相続税評価額」

不動産には評価額がいくつか存在しており、その中で土地の相続の場面で一番深く関係するのが「相続税評価額」。国税庁が相続開始時の評価額を決定しており、相続税だけでなく、不動産の贈与税を計算する際の基準として適用されています。

不動産の「相続税評価額」と不動産以外の相続財産の「価値」を合算して遺産総額を算出。そして、相続税の支払いが発生するのか否か、発生するとしたらいくら納税すべきかを明らかにしていきます。

《前提》相続財産の評価額は「時価」が基本

そもそも、相続財産の「価値」とは何なのでしょうか? 相続税で課税対象となる財産は「時価(相続開始時の値段)」で評価することが基本とされており、これが相続財産の「価値」に相当します。

相続財産の評価方法などに関して、国税庁が作成した「財産評価基本通達」というマニュアルのようなものが存在しており、納税者も原則として財産評価基本通達に則て財産評価を行います。財産評価基本通達では、200以上の項目に関して規定しており、「時価」の定義に関しては「不特定多数との取引で通常の場合で、成立する価額」としています。

時価を計算する上で、財産の種類が大きく影響します。たとえば、現金の場合だと100万円があれば、時価(金銭的価値)はそのまま100万円です。しかし、土地の時価だとそうもいきません。利用目的などによって価格(時価)が変動するため、過去に100万円で購入しても時価が相続開始時も100万円ままであるとは限りません。このように、不動産はその財産の特性上、簡単に時価が分からないことがあります。

そこで、不動産を相続するときには、相続税評価額に則り不動産の時価を算出するということです。

参考:国税庁「第1章 総則」

《土地の基礎知識》土地の価格は5種類もある?

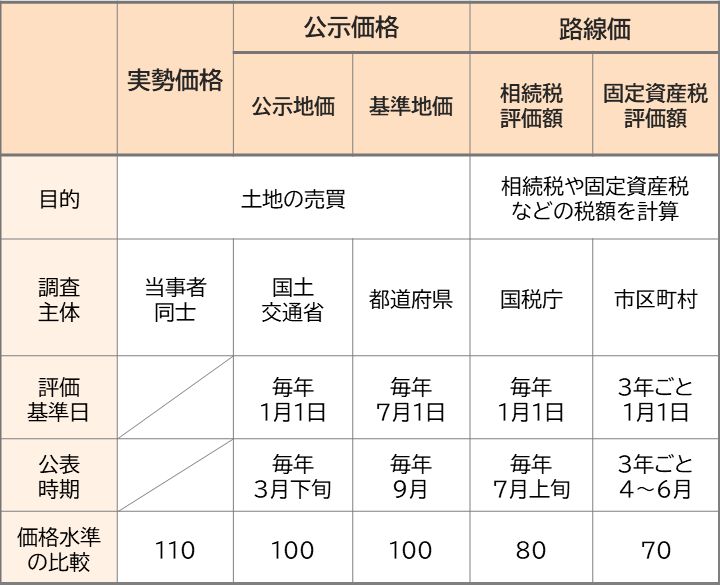

土地の時価に関しては、一般的に「一物五価(いちぶつごか)」といわれています。これは1つの土地に対して、「実勢価格」「公示地価」「相続税評価額」「固定資産税評価額」、そして「基準地価(基準値標準価格)」という5つの評価額(公的価格)が存在しているということ。

それぞれの5つの公的価格は目的・調査主体・基準日・公表時期が異なっており、それぞれを各項目でまとめると以下の通りです。

「実勢価格」は、実際に売買取引されている土地価格のことで、分かりやすく「時価」とも呼ばれます。一般的に耳にすることがある「土地の時価」という言葉は、この「実勢価格」のことだと認識してもらって問題ありません。

「公示価格」とは、国土交通省(国)や都道府県が決定している不動産評価額であり、更地の単位面積あたりの価格です。調査主体が国土交通省(国)や都道府県で異なっていますが、不動産鑑定士が土地を鑑定・評価した結果に基づいて決定される点で共通しています。

「相続税評価額」と「固定資産税評価額」はともに、道路に割り振られた土地単価である「路線価」の影響を強く受けます。そのため、前者は「相続税路線価」と、後者は「固定資産税路線価」と呼ばれ、まとめて「路線価」と総称されることもあります。ただし、単に「路線価」というときは「相続税路線価」を指すことがほとんどなので、状況によって言葉の使い分けに注意しましょう。

相続税評価額は千円単位で表示され「相続税、贈与税」の算出根拠に、固定資産税評価額は一円単位で「固定資産税、都市計画税、登録免許税、不動産取得税」の算出根拠になります。

どのような目的で土地の評価がなされるのかで、適用される評価方法が異なります。たとえば、公示価格を基準にした場合だと実勢価格(時価)は10%ほど高くなります。一方で、相続税評価額は公示価格のおよそ80%、固定資産税評価額はおよそ70%です。したがって、自分が求めたい評価額を直接求めなくても、他の公的価格を参考にすればおおよその見当をつけることができます。

なお、基本的に毎年評価額は見直されますが、固定資産税評価額のみ3年に一度しか評価が見直されないという違いがあります。

不動産の相続税評価額には2種類の算出方法がある

土地評価額は、財産評価基本通達にも記載されている「路線価方式」と「倍率方式」にさらに分けられ、いずれかの方式により相続開始時の土地評価額が算出されます。

市街地のような道路に面しており、路線価が決まっているエリアでは「路線価方式」、郊外や農村部などの路線価がないエリアでは「倍率方式」が採用されます。「路線価」とは、その道路が面している土地の1㎡当たりの評価額。

財産評価基本通達に記載されている路線価方式・倍率方式における、土地評価額の基本的な計算方法は以下の通りです。

- 路線価方式:路線価 × 各種補正率 × 地積

- 倍率方式:固定資産税評価額 × 評価倍率

「地積」とは土地面積のことを指します。上記は、あくまでも土地評価額の大まかな計算方法です。実際は、補正率などさまざまな土地の条件を考慮して計算します。

【ケース別】各種不動産の評価方法

相続する不動産はさまざまなケースが想定されます。一戸建てやマンション、借地だったり、どのような不動産を相続するかは不動産の評価方法(時価)にも影響します。したがって、ケース別に不動産の評価方法を理解しておくことが大切です。

こちらの段落では、一般的な一戸建て住宅をはじめ、借地・借家やマンション、山林などを相続開始時の評価方法を解説します。

一戸建て住宅の評価方法

死亡した人が居住用として使用していた「一戸建て住宅」の評価額(時価)は、建物そのものと土地に分けて計算します。

まず、建物に関しては「固定資産税評価額」がそのまま相続税評価額となるため、次の通りになります。

建物の相続税評価額=固定資産税評価額

毎年、建物の所有者宛に送付される「固定資産税課税明細書」に「固定資産税評価額」が記載されています。固定資産税評価額と自分が相続した他の相続財産と合算し、適用可能な特例や特別控除を把握しましょう。なお、居住用に限らず、事業用として使用していた家屋や建物も同様の計算方法で相続税評価額を求められます。

次に、土地評価額に関しては、前述の通り住宅地であれば、財産評価基本通達にも記載されている「路線価方式」により、つぎのような計算式にて算出されます。

土地の相続税評価額=路線価 × 各種補正率 × 地積

上記はあくまでも、土地評価額の大まかな計算方法です。実際は、補正率などさまざまな土地の条件を考慮して計算します。なお、路線価の調べ方は、国税庁ホームページにて全国都道府県別に確認できるページがあるため、そちらを参考にしてください。

借地・借家の評価方法

相続とは一般的に、死亡した人が所有していた財産や権利が対象であり、借りている財産は対象外です。したがって、家や土地などを借りていた場合は、借りていた財産そのものでなく借りていた権利が相続財産として、相続税の課税対象になります。

こちらの段落では、死亡した人が家や土地を借りていたケースを想定し、それぞれのケースにおける相続税の計算方法を解説します。

借地を相続した場合

死亡した人が土地を借りていたケースだと、借主は土地を借りる権利である「借地権」を有している状態です。「借地権」とは、建物を建てることを目的に、土地の所有者である「地主」に地代を支払うことで土地を借りる権利。なお、資材置き場や青空駐車場などの建物がない土地の利用は含まれません。

借地の相続税の計算方法では、土地を借りていない状態での評価額(自用地評価額)を基に、そこから全体の地積に占める借地の割合などの条件を考慮して算出します。借地権の種類により計算方法は異なりますが、たとえば「普通借地権」の場合は、次のような計算方法で算出します。

借地の相続税評価額=自用地評価額 × 借地権割合

借地権の相続税計算方法にて、基準になるのが「自用地評価額」。そもそも「自用地」とは、読んで字のごとく土地の所有者が自分で利用している更地のことで、他人が使用する権利を持ちません。「自用地評価額」は、その土地が「自用地」である場合の価額を指し、自用地評価額は次の計算方法で算出します。

自用地評価額=路線価 × 地積(㎡)

このように自用地評価額を算出してから、借地権の割合などを考慮して相続税評価額(時価)を導き出します。最後に、借地権の相続税評価額に、自宅などの建物の評価額を合算すれば、死亡した人の不動産評価額全体が算出できます。

「借地の相続全般」について、さらに詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

借家を相続した場合

死亡した人がアパートやマンション、一戸建てに賃貸借契約を結んで入居している場合、借りている人が持つ権利が「借家権」。借地借家法により定められた入居者が建物を借りる権利で、借主は不当に退去されることがないように保護されています。

借家を相続した場合は借家権が相続税の対象となり、次の計算方法で借りている物件を評価します。

借家の相続税評価額=固定資産税評価額 × 借家権割合(30%) × 賃貸割合

「借家権割合」とは、建物の価値に占める借家権の割合のこと。2006年(平成18年)以降の借地権割合は、全国一律で「30%」と設定されています。今後変更される可能性もあるため、相続税評価額を計算する際は、国税庁ホームページにて最新情報をご確認ください。

「賃貸割合」とは、「物件全体の床面積に対する、賃借されている床面積」。計算に用いるのはあくまでも面積が基準で、戸数や部屋数ではありませんので間違えないように注意しましょう。

分譲マンションの評価方法

不動産相続における分譲マンションの評価方法は、一戸建て住宅の場合と基本的に同じ考え方です。分譲マンションを「建物」と「土地」に分け、それぞれの相続開始時の評価額(時価)を算出して合算したものが、マンションの評価額となります。

実際に、計算するうえで基となる評価額を見てみると、建物は「固定資産税評価額」、土地は「相続税評価額」です。それぞれの計算方法を解説します。

まず、建物に関しては「固定資産税評価額」がそのまま相続税評価額となり、次の通りです。

建物の相続税評価額=固定資産税評価額

固定資産税評価額は、購入したときの時価の60~70%程度になります。毎年、建物の所有者宛に送付される「固定資産税課税明細書」に「固定資産税評価額」が記載されているので確認しましょう。

次に、土地に関しては、財産評価基本通達にも規定されている「路線価」が定められているかどうかで、次のような2通りの計算方法があります。

<路線価がある場合>

- 土地の相続税評価額=路線価 × 各種補正率 × 地積 × 敷地権割合

<路線価がない場合>

- 土地の相続税評価額=固定資産税評価額 × 倍率 × 敷地権割合

分譲マンションの土地評価の計算方法は、路線価の有無に関係なく、まずはマンション全体敷地の評価額を求めます。その後に、全体敷地の評価額に「敷地権割合」を乗じて、個別のマンションの土地評価額を導き出す流れです。

「敷地権割合(敷地利用権割合)」とは、分譲マンションの専有部分を所有する者が持つ、マンションの敷地全体に対する権利割合のこと。共有持分割合のことであり、原則として、建物専有部分の床面積の比率を指します。

郊外や地方のように路線価がないエリアに建っているマンションであれば、「評価倍率表」に則って計算します。固定資産税評価額に対して、「評価倍率表」に掲載されている「倍率」と持分割合を乗じて、相続したマンションの相続税評価額を算出します。

補足として、マンションの評価方法には「実勢価格(時価、または売値)」、「不動産鑑定評価額」、「相続税評価額」、「固定資産税評価額」、「火災保険評価額」の5種類があります。この中で、相続開始時の評価で関係するのは「相続税評価額」、「固定資産税評価額」の2種類だけです。マンションの評価額は、ケースによって変わることがありますので、念のために覚えておきましょう。

「建物の相続全般」について、さらに詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

山林・農地などの評価方法

山林と農地はともに、宅地に転用できるかどうかが評価額(時価)を決定する上での大きなポイントになります。

山林や農地は、市街地から離れた場所にあることが大半です。そのため、路線価ではなく「倍率方式」を用いて土地評価額を導き出すことが多いです。ただし、倍率方式によるかどうかは、相続した山林や農地がどの種類に区分されるかによります。

こちらの段落では、山林や農地の区分と相続開始時の評価方法について解説します。

相続した山林の評価方法

山林の相続税評価は、山林がどのような環境にあるかによって3種類に分けられます。

1つ目が「純山林」。林業経営が主な目的であり、市街地から遠く離れた場所に位置しているため、売買価格(時価)は宅地の影響をほとんど受けないのが特徴。

2つ目が「市街地山林」。市街化区域にあり住宅地に隣接している山林。宅地に転用できる可能性があるため評価額は、近隣にある宅地の評価額の影響を受けます。

3つ目が「中間山林」。読んで字のごとく純山林と市街地山林の中間に位置する山林。市街地付近や別荘地帯付近にあり、時価の水準が純山林よりも高い山林です。

自分が相続した山林がどれに区分されているのかは、国税庁ホームページにて公開されている「評価倍率表(財産評価基準)」をご確認ください。

上記3つの内、「純山林」と「中間山林」は同じ計算方法です。次のような倍率方式によって土地評価額を算出します。

純山林・中間山林の相続税評価額=固定資産税評価額 × 倍率

一方で、「市街地山林」は原則として「比準方式」で評価額を算出します。

市街地山林の相続税評価額=山林を宅地とした場合の評価額-造成費

市街地山林は宅地に近い場所にあります。そのため、山林を宅地であると仮定して、そこから山林から宅地に転用する際に発生する「造成費」を控除して、評価額を算出します。

ただし、市街地山林が所在する区域が倍率方式の区域に該当する場合は「純山林」と「中間山林」と同じように倍率方式で評価額を求めます。

参考:国税庁「第4節 山林及び山林の上に存する権利」

相続した農地の評価方法

山林の評価方法と同様に、田んぼや畑といった農地の場合もその種類を確認します。農地は次の4種類に分類されます。

1つ目が「純農地」。農用地区域内にあり、売買価格(時価)は宅地価額の影響を受けず、宅地に転用することが困難な状態です。

2つ目が「中間農地」。都市近郊にある農地で、時価は純農地よりも高い水準にあり、宅地に転用できる可能性があります。

3つ目が「市街地農地」。その特徴を簡単にいえば、市街化区域内にある農地のことです。他にも、農地法に規定されている「転用許可」をすでに受けているなどの条件を満たせば、市街地農地に分類されます。

4つ目が「市街地周辺農地」。農地など以外への転用が許可されているエリアにありますが、まだ転用の許可を受けていない農地です。また、市街地農地ほどではないですが、宅地化の傾向が強い農地とみなされています。

上記4つの内、「純農地」と「中間農地」は同じ計算方法であり、次のような倍率方式によって計算します。

純農地・中間農地の相続税評価額=固定資産税評価額 × 倍率

「市街地農地」は、「宅地比準方式」または純農地などと同様に「倍率方式」により評価額を算出します。宅地比準方式の場合は、次のような計算方法です。

市街地農地の相続税評価額=(農地を宅地とした場合の1㎡当たりの価額ー1㎡当たりの造成費)× 地積

市街化区域内にある市街地農地は、宅地の影響を受けるため、まずは農地を宅地と仮定した上で、1㎡あたりの価額を算出します。そこから、1㎡あたりにかかる造成費を控除して、地積(土地の面積)を乗じることで、「市街地農地の相続税評価額」を算出します。

「市街地周辺農地」は、「市街地農地」にて算出した評価額を2割引きしたものになり、次の通りです。

市街地周辺農地の相続税評価額=市街地農地とした場合の価額 × 80%

「純農地」と「中間農地」は評価額の計算方法は簡単ですが、残りの「市街地農地」と「市街地周辺農地」はやや煩雑に感じるかもしれません。

いずれにしても、農地の評価額を計算するためには、国税庁ホームページに公開されている「評価倍率表(財産評価基準)」の情報が必要です。自分が相続した農地の区分と倍率などをご確認ください。

農地や山林などの「土地の相続全般」について、さらに詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

参考:国税庁「No.4623 農地の評価」

土地評価額の計算は複雑。専門家に依頼すればより安心

土地評価額(時価)は、財産評価基本通達に記載されているので自分で計算することも可能です。しかし、土地評価額の計算方法は複雑で、一度ミスをしてしまうと相続手続き全体にも影響を及ぼしてしまいます。

他の手続きにもタイムリミットがあり、相続開始時にはハプニングも起こりえます。土地評価額(時価)の計算に手間取ったせいで申告期限に遅れてしまい、罰金などを含む余計な出費が発生してしまう恐れがあることを忘れてはいけません。

土地や家などの不動産は、何千万もの大金をはたいて購入する一世一代の買い物。相続した不動産は、相続人の資産形成や今後の人生に影響を与えるため、相続開始時の時価を正確に把握しておくことが大切です。

複雑な不動産評価額の計算でつまずかないように、経験豊富な税理士などの専門家の力を借りることをオススメします。