「最近、親の物忘れが激しくなった。詐欺に巻き込まれないか心配…」このような悩みの解決に、成年後見制度の「保佐人」を検討してもよいかもしれません。こちらの記事では、保佐人の基礎知識に加えて、実践的な知識についても詳しく解説します。他の後見人との違いを理解し、成年後見制度の利用を早めに検討するのに役立つ内容となっています。

地元の専門家をさがす

保佐人とは?後見制度について

保佐人とはどのような援助者かを始め、後見人に関係する制度、成年後見制度の種類について解説します。

成年後見制度は、判断能力が不十分な人のための支援制度

成年後見制度(せいねんこうけんせいど)とは、認知症・知的障害・精神障害などの精神上の理由で判断能力が不十分な人の財産を守り、そうした人の生活をサポートするための制度。判断能力が不十分な人を支える支援者(代理人)の総称を「後見人(こうけんにん)」、後見人からサポートを受ける人のことを「被後見人(ひこうけんにん)」と呼びます。

後見人の主な業務は「財産管理」と「身上監護」の2種類。財産管理では、「後見人」は「被後見人」に代わって、適切な契約行為や本人が所有する財産の管理を行います。

身上監護では、本人に必要となる福祉・介護サービスの契約締結や手配、医療費の支払いなどの代理行為を行います。食事の世話や入浴の介助といった介護の実務は行いません。

「成年後見人制度」は、本人の判断能力の有無の観点から「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つに分かれます。任意後見制度は「契約時に判断能力があり、自分の判断能力が低下するリスクに備えたい人」のための制度。一方で、法定後見制度は本人の判断能力がすでに不十分になっている状態で開始します。

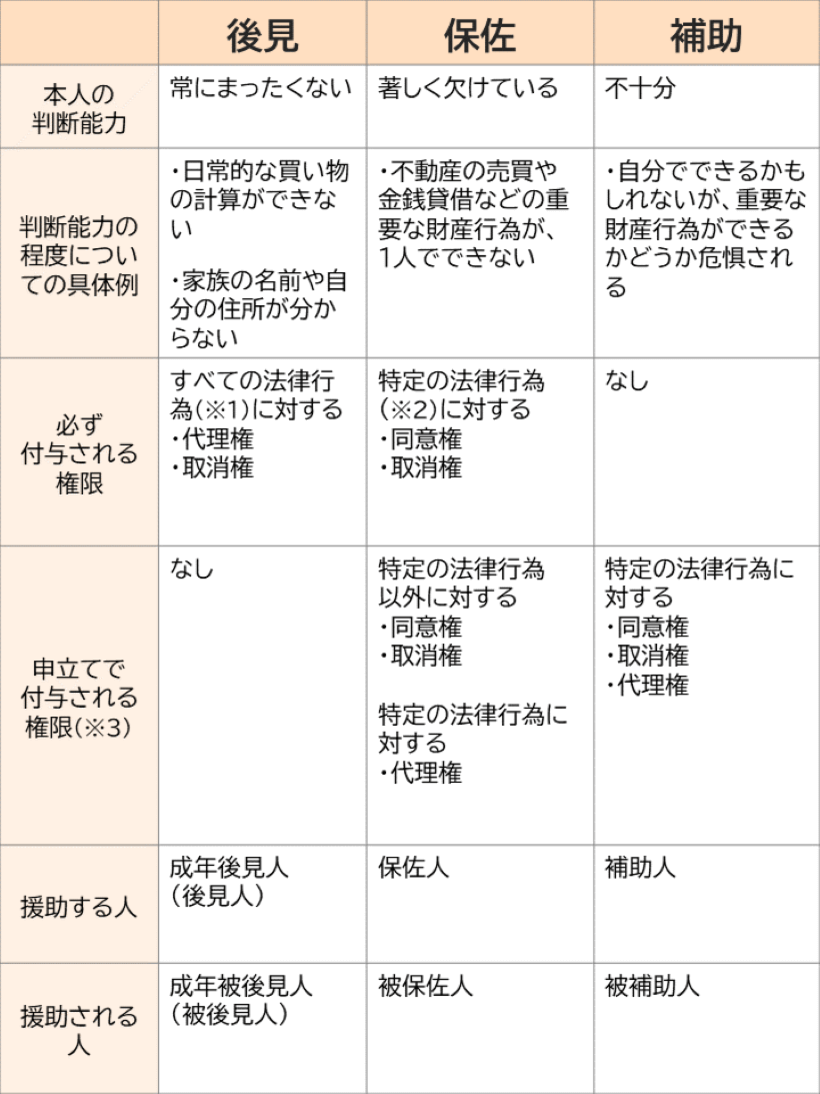

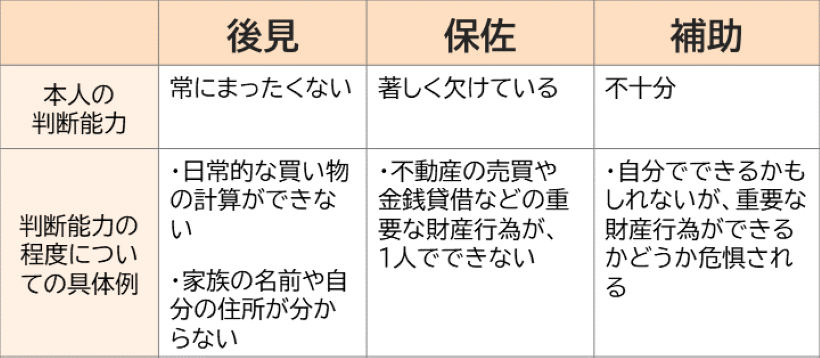

また、任意後見制度とは違い、法定後見制度では本人の判断能力の度合に応じて、代理人に与えられる権限が「成年後見(せいねんこうけん)、または後見(こうけん)」「保佐(ほさ)」「補助(ほじょ)」の3段階に分類されるのが特徴だといえます。

「成年後見制度」についてさらに詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

保佐人とは、本人の同意した特定事項のサポートができる

まずは、法定後見制度の全体像を整理しましょう。法定後見制度で「成年後見・または後見」「保佐」「補助」の権限を与えられている人のことを、それぞれ「成年後見人(後見人)・保佐人・補助人」と呼びます。また、「成年後見人(後見人)・保佐人・補助人」をまとめて「成年後見人等」と呼称します。

「成年後見人等」の後見・保佐・補助という3つの類型ごとに、本人の判断能力・権限、認定要件などを比較すると下記の通りです。

※1日用品の購入その他日常生活に関する行為は除きます。

※2「特定の法律行為」とは、民法13条1項に関する借金、訴訟行為、相続の承認や放棄、新築や改築などの事項。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為は除きます。

※3本人の同意を得た上で、家庭裁判所に申し立て、審判で定められたときに限ります。

「成年後見人等」に与えられている主な権限と義務については、次の通りです。

- 代理権:本人に代わって法律行為ができる権限

- 同意権:本人が法律行為をする際に、成年後見人等の同意を要する権限

- 取消権:成年後見人等の同意を得ていない行為を取り消す権限

- 善管注意義務:損害を本人に与えない細心の注意を払う義務

成年後見人等の中における「保佐人(ほさにん)」とは、中程度の認知症・知的障害・精神障害などの精神上の障害が原因で、判断能力が著しく不十分な状態である人を支援する援助者を指します。保佐人が必要となるケースを見ると、本人に訴訟や契約などで慎重な判断が必要であったり、本人だけでは財産管理が難しかったりした場合などが挙げられます。

保佐人の権限は、成年後見人(後見人)と補助人の間に位置づけられています。保佐人の権限の範囲は、成年後見人ほど包括的ではありませんが、補助人ほど限定的でもありません。

保佐人に付与される権限を具体的に解説すると、必ず付与される権限が「特定の法律行為」に関する「同意権」と「取消権」です。特定の法律行為とは、日用品の購入などを除く、借金、訴訟行為、相続の承認や放棄、新築や改築など民法13条1項にある記載事項が該当します。補助人には、必ず付与される権限がないため、補助人との明確な違いの1つだといえます。

特定の法律行為以外に関する「同意権」と「取消権」の権限を得る場合は、本人の同意があり、家庭裁判所に申し立て審判を受ける必要があります。また、保佐人には基本的に代理権が付与されていません。しかし、「特定の法律行為」に関する代理権であれば、本人の同意を得て家庭裁判所の審判で認められれば代理権が付与されます。なお、保佐と補助においては、同意権と取消権はセットとして扱われます。

保佐人になるための特別な資格は必要ない

保佐人を含む成年後見人等には、特別な資格は必要がなく基本的に誰でもなれます。したがって、弁護士などの専門家に依頼する必要はありません。ただし、下記の欠格事由の要件にあてはまる人は、保佐人を含む成年後見人等には選任されません。

次に掲げる者は、後見人となることができない。

一 未成年者

二 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人

三 破産者

四 被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族

五 行方の知れない者※引用:民法|第847条(後見人の欠格事由)

成年後見人等を検討している親族であれば、ほとんどのケースで問題なく成年後見人になれます。ちなみに、(3)の「免ぜられた」というのは「解任された」という意味。したがって、これまで法定代理人、保佐人、補助人になったけど解任された人は、成年後見人に選任されるのは難しいといえるでしょう。

なお、保佐人を含む成年後見人等の手続きをする際の注意点として挙げられるのが、家庭裁判所への申立人になれるのは、本人・配偶者・4親等以内の親族・市区町村長であるということです。

被保佐人とは?保佐人と保佐監督人との違いは?

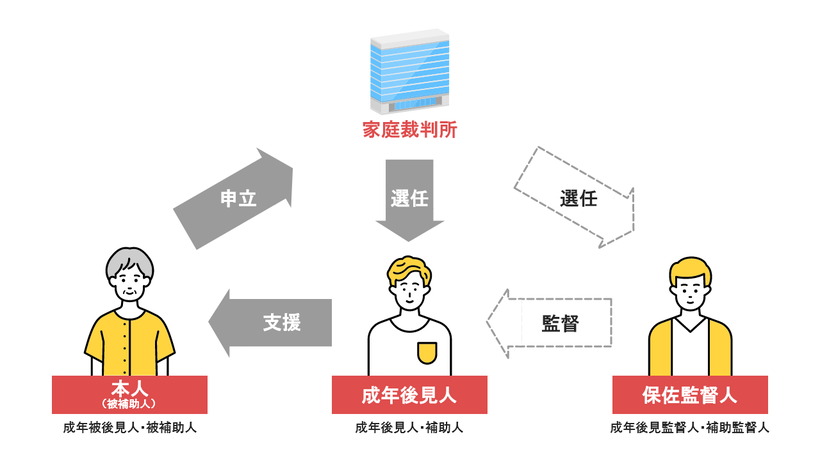

成年後見制度に登場する人物を見ていきましょう。保佐開始後に「保佐人」からサポートを受ける人のことを「被保佐人(ひほさにん)」と呼びます。

「後見人」が行った事務を確認し、監督する人の総称を「後見監督人」と呼びます。後見監督人は、後見人の5種類すべてに対応する形で存在しています。成年後見人には成年後見監督人という具合に、保佐監督人・補助監督人・未成年後見監督人・任意後見監督人が存在します。

後見監督人に選任されるための特別な資格は必要がありません。ただし、現状だと家庭裁判所から選任される人は、弁護士や司法書士といった専門家が多いようです。任意後見制度では「任意後見監督人」が必ず選任されますが、成年後見監督人・保佐監督人・補助監督人といった法定後見人では、家庭裁判所が必要あると判断したケースのみそれぞれの監督人が選任されます。

このように成年後見制度における保佐開始後は、家庭裁判所を中心に「保佐を行う人・保佐を受ける人・保佐を監督する人」という立場の異なる三者が登場します。

保佐人と他の成年後見人等との違い《比較》

保佐人が、成年後見人や補助人などの他の成年後見人等とどのように違うのかポイントを押さえて解説していきます。

成年後見人とは、本人の同意なしに包括的なサポートができる人

成年後見人は、保佐人や補助人に比べて、「代理権」や「取消権」など包括的な権限が与えられていることが特徴の1つです。「代理権」と「取消権」で同意権の範囲をカバーできているため、成年後見人には、保佐人や補助人と異なり、そもそも同意権が付与されていません。

仮に後見が開始したとすると、本人は単独で契約する権利が消滅し、契約行為の一切を成年後見人が担うようになります。したがって、本人の身の回りの保護や財産管理ために、本人の同意を得ずに包括的にサポートができる援助者であるといえます。

「後見人」についてさらに詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

補助人とは、本人の同意事項に限りサポートができる人

「補助人(ほじょにん)」とは、軽度の認知症・知的障害・精神障害などで判断能力が不十分な人をサポートする援助者を指します。補助人は、重要な取引行為を行う際に、本人の不利益にならないように、サポートがあった方が良いと判断される状況でサポートを行います。

補助の特徴の1つが、後見と保佐とは異なり、医師による診断が不要であること。しかし、補助では医師の診断の代わりに、本人の同意が必要になります。補助をうける人(被補助人)は、基本的に、日常生活における物を買うなどの行為が単独で問題なくできる状態です。そのため、医師による診断の代わりに、本人の同意が必要となるのです。

また、補助人には必ず付与される権限が1つもありません。「同意権」「取消権」「代理権」においては、本人(被補助人)が希望する一定の申し立て事項への同意が必要で、範囲も部分的で「特定の法律行為」に限られます。その法律行為に関する同意を得た上で、家庭裁判所から認められなければ権限が付与されません。なお、特定の法律行為とは、民法13条1項にある、日用品の購入などを除く、借金、訴訟行為、相続の承認や放棄、新築や改築などを指します。

「特定の法律行為」以外の行為に対する権限はどのようになっているか解説すると、家庭裁判所に申し立てをしてもその権限が得られない仕組みになっています。被補助人には、まだ一定の判断能力が残っている状態なので、あくまでも限定的な権限しか補助人には付与されないということです。

参照:補助人の仕事と責任について|大阪家庭裁判所/補助人Q&A|大津家庭裁判所

保佐人が必要なケース

保佐人が必要となるケースは次の通りです。

- 高額商品を必要以上に買ってしまう

- 預貯金・不動産を適切に管理できない

- 詐欺被害にあったことがある

- 被保佐人が相続人になる可能性がある

- 親族による本人の財産使い込みのリスクがある

保佐人は、日常生活の買い物などは問題なく単独で行える状態です。本人に「保佐」をつける必要があるケースとは、土地などの不動産の管理が難しい状態です。他にも、高額商品を何度も必要以上に購入・浪費してしまったり、詐欺被害にあったりしたケースなども該当します。

「相続」に関しては、承認・放棄・遺産分割協議などが含まれます。このように多額の金銭の取り扱いが生じる財産管理において、適切な判断が下せない場合に本人に「保佐人」をつけることが有効だといえます。

保佐人が必要かを見分けるポイントは「本人の判断能力の程度」

ここまで説明してきた通り、自分の家族が法定後見人の中でどの類型に属しているのかを見分けるポイントは「本人の判断能力の程度」です。

本人の判断能力において、保佐人が成年後見人(後見人)や補助人などの他の成年後見人等と違うポイントをまとめると下記の通りです。

日常生活での買い物には問題はありませんが、不動産の売買や金銭貸借といった財産管理が難しい状態のときに、保佐人が必要となる1つのポイントです。

一般的に本人は中度の認知症・知的障害などの精神上の障害を抱えている状態だといえますが、医師の診断をもとに法定後見制度における正確な類型に区分してもらいましょう。

保佐人の手続きの流れ。必要な書類や費用は?

保佐人を利用するための手続きの流れ、そして必要書類や費用について解説していきます。

保佐開始までの、法定後見制度と任意後見制度の手続きの流れは、おおまかに見ると、「準備→申立→調査→結果通知→保佐開始」という手順を踏みます。こちらの流れを詳しく説明するとともに、必要書類と費用について解説します。

法定後見人の手続きの流れ・必要書類

保佐人を選任するまでの手続きの流れと必要書類や申立書類について解説します。まず、保佐開始までの手続きの流れは、次のような8つの手順を踏みます。

- 必要書類の収集

- 申立書類の準備

- 面接日の予約

- 家庭裁判所への申し立て

- 審理(面接・意向照会・鑑定など)

- 審判(後見人の選任)

- 成年後見の登記

- 保佐開始

上記の8つの手順の中でも、とくに手間が発生する手順をいくつか抜粋して解説していきます。

手順1. 必要書類の収集

成年後見制度を利用する上で、収集しなければならない主な必要書類とその取得場所は次の通りです。

| 必要書類 | 取得場所 |

|---|---|

| 本人の診断書(成年後見制度用診断書) | 医師・主治医 |

| 登記されていないことの証明書 | 法務局 |

| 戸籍謄本(本人) | 市区町村役場 |

| 住民票(本人と保佐人候補) | 市区町村役場 |

「本人の診断書」に記載された情報を基に、家庭裁判所の裁判官は成年後見・保佐・補助のどの類型に該当するか判断を下します。そのため、保佐開始の審判を申し立てるには、本人の判断能力が不十分でないと証明するために医師が作成した「本人の診断書」が必要です。また、戸籍謄本・住民票・後見登記されていないことの証明書は、基本的に郵送でも取り寄せられます。

上記の、4つの必要書類以外で必要になる可能性がある書類とその取得場所は、次の通りです。

| 必要書類 | 取得場所 |

|---|---|

| 最新年度の固定資産税評価証明書 | 市区町村役場 |

| 不動産の全部事項証明書(登記簿) | 法務局 |

| 預貯金などの残高証明書 | 各銀行 |

手順2. 申立書類の準備

必要書類の収集が終わったら、次は申立書類の準備を行います。申立書類は最高裁判所のホームページからダウンロード、もしくは家庭裁判所に郵送で取り寄せることも可能です。

保佐開始までの手続きで、必要となる申立書類は次の通りです。

- 後見・保佐・補助開始等申立書

- 代理行為目録【保佐・補助用】

- 申立事情説明書

- 親族関係図

- 親族の意見書

- 後見人等候補者事情説明書

- 財産目録

- 相続財産目録

- 収支予定表(収支状況報告書)

保佐開始までに必要となる申立書類は9種類。申立書類は提出前にコピーをしておくと、その後の面接での問答にもスムーズに対応できるはずです。なお、申立人になれるのは、保佐開始の審判を受ける本人・配偶者・4親等以内の親族・成年後見人や補助人などです。

申し立てをする家庭裁判所で知っておきたい注意点は、申立人や後見人の住んでいる家庭裁判所ではなく、本人の住民票がある住所地を管轄する家庭裁判所ということです。申し立ての際に間違えないように留意しましょう。

手順5. 審理(面接・意向照会・鑑定など)

「審理」の手順で行われる「面接・親族の意向照会・鑑定」について解説していきます。

家庭裁判所の裁判所職員と行われる面接の正式名称は「受理面接」です。面接するのは申立人、保佐人候補者、そして本人(被保佐人)の3人です。まずは、家庭裁判所にて申立人と保佐人候補が面接を実施し、申し立てに至った経緯や事情、本人の状況を聴取されます。面接の所要時間は1~2時間程度と言われています。

「親族への意向照会」とは、保佐申立内容や保佐人候補者についてどのように考えているかを、家庭裁判所の裁判官が親族に確認する行為。原則として、親族への意向照会が必要と家庭裁判所の裁判官が判断したら実施されます。

「鑑定(成年後見鑑定)」とは、医師に医学的な判定(精神鑑定)を依頼すること。家庭裁判所が本人の判断能力を判定するための資料として活用されます。申立人が提出した診断書などの情報だけでは、本人の判断能力を判定できない場合に、医師による鑑定は行われます。「保佐」とあわせて「成年後見(後見)」は、法律上は原則として必要と定められています。

しかし、令和3年に医師による鑑定が実施された割合は、成年後見申し立て総件数3万9000件の内でわずか5.5%しかありません。鑑定にかかる日数は1か月以内が約55%で、2か月以内とあわせると約90%にも上ります。したがって、実態として「鑑定」はほとんどのケースで実施されず、実施されたとしても2か月あれば終了すると考えて問題ないでしょう。

参照:成年後見関係事件の概況 ー令和3年1月~12月―|最高裁判所

手順6. 審判(保佐人の選任)

「審判」とは、審理での提出資料や調査に基づき、申し立て内容について裁判官が法的効力を持って確定する手続きです。審判をもって「保佐開始の審判」と「保佐人の選任」といった内容が法的効力を持つようになります。審判の完了後、審判の結果を書面化した「審判書」が申立人と保佐人に送付されます。

仮に、審判内容に不服がある場合は、審判書が届いてから2週間以内に不服を申し立てましょう。審判の確定前に限り、申立人や利害関係人は「即時抗告」という不服を申し立てる権利を行使できます。

審判書を受領してから、不服申し立てがないまま2週間が経過すると、「審判の内容が確定」します。家庭裁判所から東京法務局に登記嘱託され、約1週間で登記が完了します。その後に、「登記事項証明書」の発行が法務局にて可能となります。

手順7. 成年後見の登記

保佐人の選任が確定した後、保佐人は「成年後見登記」を行います。保佐を登記する際であっても、名称は「成年後見登記」と呼びます。「成年後見登記」は、保佐人を含む成年後見人等の名前やその権限などを公的記録に残すこと。審判から約2週間後に「登記番号」が通知されます。

登記番号を取得する際の注意点としては、登記番号の申請が支局や出張所では取得できないため、最寄りの法務局で取得するということが挙げられます。

そうして通知された「登記番号」をもとに、保佐人を含む成年後見人等は「登記事項証明書」を法務局で取得することで、保佐などの職務が可能になります。

「登記事項証明書」とは、保佐人や被保佐人の情報や法定後見の種類が法務局に登記されていることを証明する書面です。「登記事項証明書」の郵送申請に対応しているのは東京法務局のみなので、基本的には最寄りの法務局の窓口で取得すると考えておいた方がよいでしょう。なお、法務局に登記が完了(登記事項証明書の発行)されるまでは、審判後から約1か月かかります。審判後2週間の不服申し立ての期間、その後1週間で登記が完了するため、約1か月を要します。

参照:保佐人であることの証明|最高裁判所/登記されていないことの証明申請について|東京法務局

手順8. 保佐開始

登記事項証明書を取得して保佐を開始した際、保佐人が行う最初の仕事となるのが「財産目録」の作成。本人の財産調査を行い家庭裁判所への「財産目録」の提出を、審判の確定から1か月以内に行いましょう。「財産目録」の手続きが完了すれば、本人に代わって法律行為などが可能になります。

参照:後見開始|最高裁判所

保佐人にかかる費用

法定後見人を利用するまでにかかる費用は、大まかに分けると家庭裁判所への「申立費用」と専門家への「報酬」の2種類です。

家庭裁判所への申立費用について

まずは、申し立て手続きにかかる主な費用を見ていくと、以下の通りです。

| 種類 | 費用 | |

|---|---|---|

| 登記手数料(収入印紙代) | 2600円 | |

| 保佐開始の申立手数料(収入印紙代) | 800円 | |

| 「保佐開始の申し立て」に加えて 「代理権の申し立て」を行う場合 | 1600円 | |

| 「保佐開始の申し立て」に加えて 「同意権の申し立て」を行う場合 | 1600円 | |

| 「登記されていないことの証明書」の 発行手数料(収入印紙代) | 300円 | |

| 保佐・補助申し立て(郵便切手代)※1 | 4200~4600円程度 | |

| 医師による鑑定費用 | 約5~10万円 | |

| 医師の診断書 | 約5000~1万円 | |

| 住民票 | 300円前後(1部あたり) | |

| 戸籍抄本 | 450円(1部あたり) | |

| ※登記事項証明書 | 320~550円(1部あたり) | |

※1郵便切手代は、各地域を管轄する家庭裁判所によって異なります。

上記の申し立て手続きの必要費用を合計すると7~12万円程度ですが、ほとんどの場合で申立費用は2万円程度で収まるようです。その理由は、医師による鑑定がほとんどのケースで、あまり発生しないためです。

令和3年に医師による鑑定が実施された割合を見てみると、全体のわずか5.5%のみという結果でした。したがって、医師への鑑定費用はあまり発生しないと考えても問題ないといえます。最低で約2万円、最大で約12万円と見積もっておくとよいと考えられます。

「登記事項証明書」については、家庭裁判所に申し立てる時点では、発行されていないため必要ではありません。しかし、保佐開始(後見開始)後に、役所や銀行などでの保佐業務で発生する手続きで必要となるため、登記事項証明書も記載しております。「登記事項証明書」の費用は、オンラインか窓口で請求するか、または送付の受け取り方法で異なります。

保佐開始に加えて、代理権や同意権の付与を申し立てる場合は、その分が一件分の申立手数料としてカウントされます。

専門家への報酬

親族以外の専門家が成年後見人等に選任されると、弁護士や司法書士に報酬を支払う必要があります。実際に成年後見人等に選任された専門家は全体の約80%ですので、報酬を支払う可能性は高いといえます。

弁護士や司法書士への「基本報酬額」の目安は、月額2~6万円程度だといわれています。したがって、年間だと24~72万円程度でしょう。さらに、訴訟・不動産の売却・遺産分割などの特別な行為を行ったケースに、基本報酬に加えて発生するのが「付加報酬」です。付加報酬の上限は、一般的に基本報酬の半分以内といわれています。特別行為の内容に応じて40~150万円程度の付加報酬が支払われるでしょう。

参照:申立てにかかる費用・後見人等の報酬について 東京家庭裁判所後見センター|最高裁判所/成年後見関係事件の概況 ー令和3年1月~12月―|最高裁判所

保佐人のメリット・デメリット

保佐人を利用するメリットとデメリットを解説します。

保佐人の4つのメリット

保佐人には、次のような4つのメリットがあります。

- 同意権・ 取消権で不利益な契約を後から取り消せる

- 判断能力が低下した後でも利用できる

- 家庭裁判所が監督してくれるため安心できる

- 介護サービスなどの必要な手続きがスムーズになる

メリット1. 同意権・ 取消権で不利益な契約を後から取り消せる

保佐人を利用するメリットの1つが、本人の財産管理または保護する観点から、保佐人の同意がない取引や契約行為を取り消すことができることだといえます。

保佐をしてもらう人(被保佐人)は、本人の判断能力がまだ残っている状態なので、不動産などの高額商品以外の物を買うなどの行為が認められています。一方で、保佐人には特定の法律行為に対する同意権・取消権が必ず与えられています。こうした状態だと、被保佐人が高額商品の購入や詐欺などの犯罪に巻き込まれる可能性も高まります。

そうした高齢者をターゲットにした詐欺などの犯罪から、本人(被保佐人)を守る方法として、取消権という権限を持つ保佐人を利用することは有効だといえます。

成年後見人は必ず代理権を持つため、成年後見人の役割も本人の行為の「代理」が主となります。対照的に、保佐人は判断能力がまだ残っている本人の行為を尊重するため、原則として代理権がありません。しかし、同意権・取消権の権限を活用し、被保佐人に不利益が及ばないように、本人の財産管理・保護を行うという特徴があるといえます。

メリット2. 判断能力が低下した後でも利用できる

保佐人は、本人の判断能力が不十分になった後も利用できます。保佐を含む成年後見制度と似た制度である「家族信託」は、判断能力が不十分になった後だと利用できません。そのため、本人の判断能力が不十分になった後でも本人をサポートできるのは、保佐人の大きなメリットの1つだといえます。

医師による鑑定が行われることはありますが、保佐開始までに本人の同意がなくても、医師による「診断」があれば問題なく利用可能です。家族信託も候補に入れつつ、「成年後見制度」を家族が適正に「財産管理」するための選択肢の1つとして考えてよいでしょう。

メリット3. 家庭裁判所が監督してくれるため安心できる

保佐人は家庭裁判所への定期的な報告が義務付けられています。保佐人が本人の財産を管理・保護をしてくれることに加えて、家庭裁判所に監督されることがより強い安心感につながるでしょう。したがって、「親族による財産の使い込み」といったケースを心配することが少なくなるといえます。

メリット4. 「身上監護」で介護サービスなどの手続きが円滑になる

介護サービスなどの必要な手続きをスムーズに行える「身上監護」もメリットといえるでしょう。本人の判断能力が低下していると、生活上で必要な行為・手続き・契約などができないケースも発生します。たとえば、介護施設の入居や、生活費のための預貯金の引き下ろしなどが挙げられます。

こうした生活するうえで必要な身近な行為のサポートをする「身上監護」は、保佐人のメリットだといえます。

保佐人の4つのデメリット

保佐人で押さえておきたい4つのデメリットは以下の通りです。

- 途中で辞めるのが難しい

- 費用や報酬が発生してしまう

- 保佐開始まで時間を要するなど手間が掛かる

- 財産を資産運用や相続対策に活用できない

デメリット1. 途中で辞めるのが難しい

保佐人は、保佐人の自己都合で辞めることが難しいです。そもそも成年後見制度は、後見・保佐・補助などを必要とする判断能力が不十分になった人のための制度です。契約終了まで保佐などの職務を継続する必要があります。

ただし、正当な理由があり、家庭裁判所の許可が下りれば辞任は可能です。このように保佐人に選任されたら、保佐の業務に長期間にわたり、契約に拘束されてしまうデメリットがあるといえるでしょう。

デメリット2. 費用や報酬が発生してしまう

保佐人を利用すると、申し立てに必要な費用と毎月の費用が発生してしまいます。まず、保佐人を選任する「申立費用」は、約2万円といわれています。

次に、発生する費用が、保佐人や任意後見監督人などへの「報酬費用」です。親族以外が保佐人に選任されると、弁護士や司法書士への基本報酬額が月額2~6万円程度発生するでしょう。保佐監督人は家庭裁判所が必要と判断した場合に限るため、必ず発生するわけではありません。

保佐監督人への監督報酬は、被保佐人の管理財産金額で決定され、月額1~6万円程度だといわれています。申し立て時だけでなく、保佐人を利用した後も継続的に毎月の費用が発生してしまうのがデメリットだといえます。

デメリット3. 保佐開始まで時間を要するなど手間が掛かる

保佐人は、保佐開始の手続きが完了するまで、家庭裁判所へ多くの書類を提出しなければなりなりません。法定後見制度においては、申し立ててから後見開始までの期間は約4か月といわれています。そのため、保佐開始までも同様の期間を要するはずです。

また、法定後見制度には、定期的な報告義務が課せられているのも、忘れてはならない注意点でしょう。ただし、代理権を持ち財産管理を行う成年後見人よりも、保佐人が行う定期的な報告の負担は軽いです。というのも、財産状況の報告は必要ではなく、同意見や取消権の行使の状況についてのみ報告が義務付けられているからです。

デメリット4. 財産を資産運用や相続対策に活用できない

保佐人を含めた成年後見制度自体が、あくまでも本人の財産を管理・維持するための制度と決められています。したがって、資産運用をはじめ、不動産活用や生前贈与などの相続対策などを目的にした財産の活用ができません。「身上監護」や「財産管理」という権利に限定されてしまいます。保佐人を利用すると財産の使い道が限定的になり、自由に使えなくなってしまうデメリットがあります。

まずは成年後見制度を理解。専門家への依頼も検討しよう

「保佐人」は、親族が高齢になり認知症が中程度まで進行してしまったときなどに、助け舟になる制度といえます。また、保佐人を選任するメリットの1つが、判断能力がまだ少し残っている本人の行動を尊重したサポートができることでしょう。

代理権を持つ成年後見人では、本人のほとんどの行為に対して成年後見人が代理権が行使されてしまいます。こうした成年後見人と保佐人の違いを理解し、保佐人を利用すべきか検討しましょう。

保佐人を含む成年後見制度は、専門家を介さずに自分たちで手続きを進められます。しかし、残念ながら成年後見制度の手続きは簡単ではありません。そのため、自分たちだけだと難しく感じ、悩みを抱えてしまうケースもあるでしょう。

保佐人を利用したいけど、いまいち踏み出せないときは、司法書士や弁護士などの専門家に無料相談・依頼をしてみましょう。頼りになる専門家の力を借りれば、保佐人の利用もきっとスムーズに進められるはずです。

地元の専門家をさがす