一般的に、両親のうち片方が先に死亡したときの相続を「一次相続」、その後に存命だった方も死亡したときの遺産相続を「二次相続」と呼びます。「相続を一度経験したから、二次相続も同じようにすればいいだろう」と思っているならば、その心構えは危険かもしれません。こちらの記事では、二次相続が発生したときに困らないように徹底解説していきます。

地元の専門家をさがす

二次相続の概要

そもそも、「相続」とは死亡した人が所有していた財産や権利などを、配偶者や子どもなどに承継させること。「死亡した人が所有していた財産や権利」は遺産とも呼ばれ、相続権を得ている人が複数いる場合、相続人同士で遺産分割して相続します。

また、血縁関係がどのようになっており、自分が誰の遺産相続する資格(権利)を持っているのかで、その人が取るべき対応も変わってくるでしょう。

それでは、さまざまなケースが想定される遺産相続の中でも「二次相続」とは、どのような意味なのか、一次相続の意味も踏まえながらわかりやすく解説していきます。

「遺産相続の基本」について、詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

二次相続とはどのような相続?

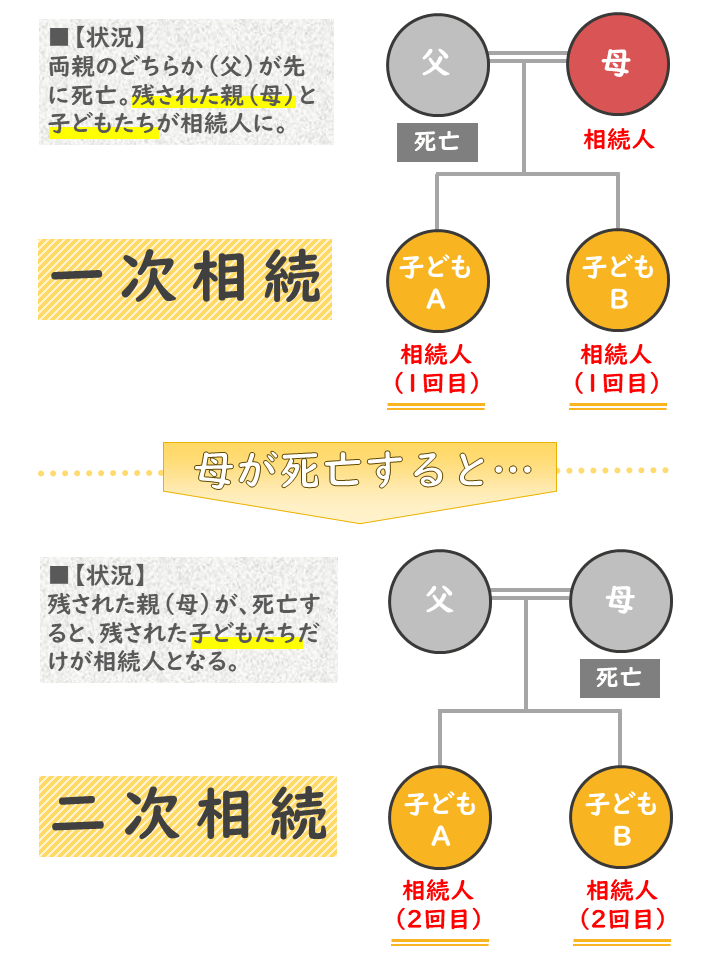

「二次相続(にじそうぞく)」とは、両親のうちどちらかが先に死亡し、その次に遺産を相続(一次相続)した配偶者も死亡することで発生する相続。

二次相続という言葉の“二次”というのが、「2番目・2回目」という意味であることからも分かるように、遺産相続の場面では一度相続を経験した人が、さらに相続を重ねて経験することだといえます。

ほとんどのケースで二次相続が発生するのは、両親と子どもがいる場合。たとえば、子どもがはじめは父が死亡して相続を経験し、その後に父の遺産を一緒に相続した母が、さらに死亡して二次相続を経験することが多いです。

一次相続と二次相続の違い

一次相続とは、両親のうち先にどちらかが死亡し、残された配偶者とその子どもが相続人になり、遺産相続するケースを指します。二次相続における、一度目に発生した相続のことでもあります。

そもそも、二次相続が発生するのは、民法で定められた相続ルールである「法定相続」が関係してきます。法定相続では「相続権の順位」が規定されており、配偶者は常に相続人となり、子どもは第1順位として祖父母や両親の兄弟姉妹よりも優先して、相続権を得られる仕組みになっています。

そのため、一次相続では両親の内で存命である「配偶者」と「子ども」が相続人となることが多いといえます。

「法定相続人」について、詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

二次相続と相続税について

遺産相続の2回目が発生したときに、「すでに、相続を一度経験したから大丈夫だろう…」と考えるのは、早計かもしれません。実は、二次相続では、想定以上の相続税に頭を抱え込むことになる可能性があるためです。

こちらの段落では、一次相続と二次相続とで生じる相続税額の違いについて主にスポットを当て、比較して解説していきます。

一次相続と二次相続の相続税を比較

一次相続と二次相続をあわせたトータルの相続税額がどれくらい変わるのかを見ていき、納めるべき相続税額を把握しておきましょう。

キーとなるのは、一次相続での遺産配分です。たとえば、死亡した人の遺産総額が同じでも、遺された相続人にどのように遺産分割するかで、二次相続で発生する相続税額が異なってしまうのです。

比較するために、相続人の組み合わせは、配偶者と子ども2人(長男・長女)に固定。配偶者には「配偶者控除(配偶者の税額軽減)」を適用します。一次相続で発生した「遺産総額2億円」を、以下の3つのパターンに分けて遺産分割し、トータルの相続税額を算出したときどれくらいの差が生じるのか見ていきます。

- パターン1:

【一次相続】配偶者が50%、長男が25%、長女が25%

【二次相続】長男が50%、長女が50% - パターン2:

【一次相続】配偶者が80%、長男が10%、長女が10%

【二次相続】長男が50%、長女が50% - パターン3:

【一次相続】配偶者が30%、長男が35%、長女が35%

【二次相続】長男が50%、長女が50%

仮定条件として、子どもたちが二次相続で取得する財産は、一次相続で配偶者が取得した財産だけとします。

課税対象となる遺産総額は「遺産総額-基礎控除額」で算出され、基礎控除額「3000万円+法定相続人の人数 × 600万円」で導き出されます。計算した結果、一次相続では、パターン1~3すべてで、課税対象となる遺産総額は「1億5200万円(=2億円-4800万円)」となります。

<パターン1:配偶者が50%、長男と長女で25%>

パターン1は、法定相続分に従って各相続人が相続します。一次相続で遺産総額の50%である1億円を配偶者へ、残り5000万円ずつ子どもへ配分。その後の、二次相続で子どもの相続分が5000万円ずつだとします。

結論から先にお伝えすると、パターン1における一次相続と二次相続の相続税額合計は「2120万円(一次相続は1350万円、二次相続は770万円)」となります。

なお、詳しい計算方法は次の通りです。こちらの記事では、相続税の計算方法については解説していないため、すでに計算方法を理解している方の参考として記載しています。以降のパターン2・3も同様です。

一次相続における、各人の相続税額を計算していきます。法定相続分に従って相続したとして、「仮の相続税の合計金額」をいったん算出します。課税対象となる遺産総額「1億5200万円」に各相続人の法定相続分を乗じます。その金額に税率を乗じて控除額を差し引いて

- 配偶者の相続税額

1億5200万円×1/2=7600万円

7600万円×30%(税率)-700万円(控除額)=1580万円 - 子ども1人当たり相続税額

1億5200万円×1/4=3800万円

3800万円×20%(税率)-200万円(控除額)=560万円

以上から、「仮の相続税の合計金額」は2700万円(=1580万円+560万円+560万円)となります。

パターン1では各相続人が法定相続分に従って、遺産分割しています。配偶者は「2億円 × 1/2」で1億円、子ども1人あたりは「2億円 × 1/4」で5000万円です。

- 配偶者の納税額

2700万円×1億円÷2億円=1350万円

→「配偶者控除」で0円

子ども1人当たりの納税額

2700万円×5000万円÷2億円=675万円

- 子ども2人分を合算

675万円×2=1350万円

- 一次相続の相続税額の合計

0円+1350万円=1350万円

二次相続では、配偶者の1億円が子ども2人に5000万円ずつ配分され、同様の手順を踏み計算すると、子ども2人で課税対象となる遺産総額は「5800万円(=1億円-4200万円)」

- 子ども1人当たり相続税額

5800万円×1/2=2900万円

2900万円×15%(税率)-50万円(控除額)=385万円

- 二次相続の相続税額の合計

385万円+385万円=770万円

<パターン2:配偶者が80%、長男と長女で10%>

パターン2では、一次相続で遺産総額の80%である1億6000万円を配偶者へ、残り2000万円ずつ子どもへ配分。その後の、二次相続で子どもの相続分が8000万円ずつだとします。

結論としては、パターン2における一次相続と二次相続の相続税額合計は「2680万円(一次相続は540万円、二次相続は2140万円)」となります。

以降は、詳しい計算方法について解説します。

パターン1と同じ手順で、一次相続における各人の仮の「相続税の合計金額」をいったん算出します。「仮の相続税の合計金額」は、2700万円です。

一次相続の相続分について、配偶者は1億6000万円、子ども1人あたりは2000万円。

- 配偶者の納税額

2700万円×1億6000万円÷2億円=2160万円

→「配偶者控除」で0円 - 子ども1人当たりの納税額

2700万円×2000万円÷2億円=270万円 - 子ども2人分を合算

270万円×2=540万円

- 一次相続の相続税額の合計

0円+540万円=540万円

二次相続では、配偶者の1億6000万円が子ども2人に8000万円ずつ配分されます。同様の手順を踏み計算すると、子ども2人で課税対象となる遺産総額は「1億1800万円(=1億6000万円-4200万円)」です。

- 子ども1人当たり相続税額

1億1800万円×1/2=5900万円

5900万円×30%(税率)-700万円(控除額)=1070万円

- 二次相続の相続税額の合計

1070万円+1070万円=2140万円

<パターン3:配偶者が30%、長男と長女で35%>

パターン3では、一次相続で遺産総額の30%である6000万円を配偶者へ、残り7000万円ずつ子どもへ配分。その後の、二次相続で子どもの相続分が3000万円ずつだとします。

先に結論をお伝えすると、パターン3における一次相続と二次相続の相続税額合計は「2070万円(=1890万円+180万円)」となります。

以降は、詳しい計算方法について解説します。

パターン1と同じ手順で、一次相続における各人の仮の「相続税の合計金額」をいったん算出します。「仮の相続税の合計金額」は、2700万円です。

一次相続の相続分について、配偶者は6000万円、子ども1人あたりは7000万円です。

- 配偶者の納税額

2700万円×6000万円÷2億円=810万円

→「配偶者控除」で0円 - 子ども1人当たりの納税額

2700万円×7000万円÷2億円=945万円 - 子ども2人分を合算

945万円×2=1890万円

- 一次相続の相続税額の合計

0円+1890万円=1890万円

二次相続では、配偶者の6000万円が子ども2人に3000万円ずつ配分され、同様の手順を踏み計算すると、子ども2人で課税対象となる遺産総額は「1800万円(=6000万円-4200万円)」

- 子ども1人当たり相続税額

1800万円×1/2=900万円

900万円×10%(税率)=90万円

- 二次相続の相続税額の合計

90万円+90万円=180万円

<一次相続で子どもに多めに遺産分割しておくと節税効果がある>

パターン1から3までの相続税額の合計をまとめると、以下の通りです。

- パターン1:2120万円

【一次相続】配偶者が50%、長男が25%、長女が25%

【二次相続】長男が50%、長女が50% - パターン2:2680万円

【一次相続】配偶者が80%、長男が10%、長女が10%

【二次相続】長男が50%、長女が50% - パターン3:2070万円

【一次相続】配偶者が30%、長男が35%、長女が35%

【二次相続】長男が50%、長女が50%

パターン2とパターン3の例からも分かるように、相続税額には約600万円の開きが生じました。このように、一次相続で子どもに多めに遺産分割しておくと節税効果があるといえます。一次相続の段階で、前もって配偶者と子どもへの遺産の配分などを考えることが、二次相続を含めたトータルの相続税額を抑えることにつながります。

「相続税の計算」について、詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

二次相続の相続税額が高くなる理由

二次相続の相続税額が一次相続よりも高くなってしまうのは、次のような理由が挙げられます。

相続人が減少したことによる基礎控除額の低下

「配偶者控除」が適用されない

一次相続と二次相続の大きな違いが、死亡した人の配偶者が相続人とならないことが要因として挙げられます。

配偶者は「常に相続人になる」と、法定相続で定められています。そのため、子ども(直系卑属)や死亡した人の両親(直系尊属)、そして死亡した人の兄弟姉妹(傍系血族)といった他の法定相続と一緒に相続人になれます。

法定相続人の人数が多いほど、相続税の非課税枠となる基礎控除額は多くなります。そのため、配偶者が法定相続人に含まれていないと基礎控除額も少なくなり、結果的に相続税額が増えてしまうのです。

さらに、配偶者がいなくなると、当然ながら大きな節税効果をもたらす「配偶者控除(配偶者の税額軽減)」も適用されません。配偶者控除で非課税対象となるのは、「1億6000万円」もしくは「配偶者の法定相続分相当額」のいずれか多い方の金額ですので、配偶者控除があるかどうかで、相続税額にかなりの差が生じてしまいます。

二次相続ならではの注意点

前述の通り、二次相続の相続税額が一次相続よりも高くなる理由を、死亡した人の配偶者が相続人として存在しなくなることに関連して解説しました。

おさらいすると、相続税の基礎控除額の計算方法で法定相続人の人数が影響すること、さらに、大きな節税効果がある相続税の「配偶者控除(配偶者の税額軽減)」も適用されなくなることが理由として挙げられます。

配偶者が関連するこうした2つ以外にも、二次相続ならではの注意点がいくつか存在しています。二次相続が発生した際に、あわせて覚えておきたい注意点を解説していきます。

子どもたちだけが相続人となるので相続トラブルなりやすい

一次相続ではほとんどのケースで、死亡した人の配偶者と子どもたちが相続人になります。このとき、子どもたちの親である配偶者が主導して遺産分割を決定し、子どもたちはその決定に同意するという遺産相続の流れになることが多いです。

それに対して、二次相続では両親が死亡しているため、子どもたちだけで遺産分割を決定しなければなりません。親というまとめる存在がいなくなることで、子どもたち同士で意見が衝突し相続トラブルに発展するリスクが、一次相続よりも高くなってしまいます。こうした相続トラブルについて、両親は注意する必要があります。

死亡保険金・死亡退職金の基礎控除額が少なくなる

二次相続では、死亡退職金と死亡保険金(生命保険)の非課税枠である「基礎控除額」が一次相続よりも少なくなります。

死亡退職金と死亡保険金は、正味の遺産額を算出する上でもととなる「課税対象財産」を構成する財産の中の1つである「みなし相続財産」に含まれます。「みなし相続財産」とは、相続発生時にはまだ遺産として存在していないが、将来確実にもらえる財産のこと。相続発生時に存在している預貯金や土地などは「本来の相続財産」と呼ばれ、死亡保険金などとは区別されています。

みなし相続財産は、その金額を課税対象財産に直接合算するのではなく、みなし相続財産の中だけで課税対象金額を算出するプロセスを採っています。具体的にみると、みなし財産の基礎控除額の計算方法は「500万円 × 法定相続人の人数」で算出するため、死亡した人の配偶者がいなくなると基礎控除額も少なくなります。

つまり、配偶者がいなくなることで法定相続人の人数が減って非課税枠も減少すると、結果的に相続税が増えてしまう可能性があるということです。これは、「相続税額の基礎控除額」の計算方法と共通する注意点だともいえます。

「小規模宅地の特例」の適用が難しくなる

二次相続では、自宅といった建物が建つ土地である「宅地」の相続にも注意が必要です。

宅地などを相続したときは、一定の限度面積までの土地の相続税評価額を、通常よりも最大80%減額できる「小規模宅地等の特例」という制度が利用できることが多いです。相続や遺贈によって取得した宅地などについて、居住用・事業用・賃貸用などの使途に応じて、”一定要件”を満たすことが特例の適用要件となっています。

二次相続の場合だと、この“一定要件”を満たすのが一次相続よりも難しいのが注意点として挙げられます。「小規模宅地等の特例」では、取得者(相続する人)の要件として、死亡した人の「配偶者、同居している親族、その他親族」の3つを定められているので、それぞれのケースで見ていきます。

たとえば、宅地の使途が「死亡した人が居住するため」だった場合を例に挙げます。一次相続などで配偶者が相続人となれば、とくに要件がありませんので、必ず「小規模宅地等の特例」の適用が受けられます。

しかし、二次相続で“配偶者以外”の子どもを含む親族が遺産相続した場合は、追加の条件がいくつか設けられているので、この特例の適用を受けるのが難しくなります。

「同居している親族(子ども)」が相続する場合だと、相続開始前から相続税の申告期限まで居住し、所有する必要があります。そして、「その他親族(子ども)」の場合だと、子ども自身が所有する持ち家に住んでいないことなどの要件をすべて満たさないと、「小規模宅地等の特例」の適用が受けられません。

このように、一次相続と比較して二次相続では、配偶者以外の取得者の要件が厳しくなります。そのため、二次相続で実家を相続した場合は、一次相続よりも土地評価額を減少させるのが難しいということを認識しておきましょう。

参照:No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)|国税庁

二次相続は遺言ではなく、家族信託なら実現が可能

長い目で見たときに、自分の遺産を一回目の相続(一次相続)だけでなく、あらかじめ想定される次の相続(二次相続)も考慮して対策しておきたいと、考える人もいるかもしれません。

自分の遺産の相続先や相続割合を指定する、代表的なものといえば「遺言書」です。「遺言書だったら最初の遺産相続だけでなく、その次の相続(二次相続)まで指定でき、有効にできるのでは?」と考える人がいるかもしれません。

しかし、残念ながら、これは“正しくありません”。実際、遺言書を利用しても“二次相続までを有効にすることはできません”。

あくまでも、自分の財産を次に所有する人までしか、遺言書は効力を持たない仕組みになっているからです。遺言書で指定した相手が死亡した場合、その相手に関する遺言内容は有効でなくなり、消滅します。かりに指定した相手に子どもがいた場合に、その子どもに「代襲相続」が発生することもありません。

ただし、遺言内容の行使される前に、遺言で指定した人が死亡してしまう場合に備えて、「予備的遺言」と呼ばれる遺言書であれば、他の相手を指定しておくことは可能です。

このように二次相続以降も自分の所有財産を本人の意思で指定したい場合は、家族に自分の財産管理を委ねる「家族信託制度」における、「後継ぎ遺贈型受益者連続信託」の利用がとても有効だといえます。

「後継ぎ遺贈型受益者連続信託」を利用すれば、一定の期間内であることなどの条件を満たす場合に限り、2回目以降の相続(二次相続)も、相続人を受益者として指定できます。二次相続を考慮した遺産相続がしたい場合、遺言書を作成するのではなく、家族信託における遺言機能を持つ制度の利用を検討してもよいでしょう。

「家族信託」について、詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

「遺言書の書き方」について、詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

【6選】二次相続への備えとなる有効な節税対策

二次相続と一次相続とでは適用できる控除や特例などで差が生じるため、相続税対策が難しいことを解説してきました。しかしながら、遺された家族や子どものために、少しでも節税につながることをしたいと考える人が多いでしょう。

こちらの段落では、二次相続における相続税対策に有効となる次のような方法をご紹介します。

- 生前贈与の非課税枠を活用する

- 一次相続で子どもに実家を相続させる

- 生命保険に加入し、受取人を子どもに指定する

- 「相次相続控除」という制度を活用する

- 一次相続で資産性の高い財産に変えて、子どもに相続させる

- 一次相続で財産の取得割合を調整しておく

それでは、上記の6つの方法について順番に解説していきます。

1.生前贈与の非課税枠を活用する

「生前贈与」とは、受け取る側の合意を前提に、生前に自分の財産を相手に贈与する行為。生前贈与は贈与行為の一種であるため、受け取った財産価額は贈与税の対象となります。贈与税において、暦年贈与の場合だと、非課税枠となる基礎控除額は年間110万円。

したがって、二次相続で相続先になるであろう相手に、贈与税における1年間の基礎控除額に収まるように生前贈与しておくことが有効です。

ただし、生前贈与にも注意点が2つあります。令和6年1月以降の生前贈与の場合は、相続税の生前加算の加算対象となる期間が、死亡前3年から7年に変更されること。そして、計画的な贈与行為(定期贈与)であると税務署にみなされないように対策しなければならないこと。こうした生前贈与の注意点を押さえたうえで実行に移しましょう。

「生前贈与」について、詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

2.一次相続で子どもに実家を相続させる

一次相続が発生した段階で、配偶者ではなく、子どもに「自宅(実家)を相続させる」のも1つの有効手段。配偶者には、控除額が大きい相続税の「配偶者控除」があるため、相続財産の課税対象額をゼロにして非課税にできることが多いです。

したがって、要件を満たしていれば、早い段階(一次相続)で「小規模宅地等の特例」を先に子どもに適用させて相続させましょう。その方が、一次相続から二次相続までの、トータルで見たときの相続税額を低く抑えられます。

3.生命保険に加入し、受取人を子どもに指定する

死亡保険金(生命保険)の受け取り先を、二次相続で相続するであろう相続人(子ども)に指定することが相続税対策として有効です。死亡保険金は、相続税の計算において「みなし相続財産」として課税対象になります。

法定相続人の人数に応じた非課税枠もあるうえ、死亡保険金(生命保険)の受け取り先を子どもにしておけば、配偶者を一度経由せずに財産が子どもに相続されることになります。

4.「相次相続控除」という制度を利用する

「相次相続控除」とは、前回の相続(一次相続)が発生してから、10年以内に次の相続(二次相続)が発生した場合、相続税額から一定金額を差し引くことができる制度のこと。

「相次相続控除」の計算方法は煩雑なので、簡単に説明すると、前回の遺産相続から次の相続の期間が、近ければ近いほど控除額が大きくなる仕組みです。前回の遺産相続で支払った相続税額の、およそ1年ごとに10%の割合が減額されます。

「相次相続控除」を受けるには、次の3つの要件すべてに当てはまる必要があります。

- 今回の相続で死亡した人の相続人である

- 前回の相続から10年以内に、次の相続が発生している

- 前回の相続で相続税を納税している

もし、10年間のうちに3回相続が発生した場合はどうなるのでしょうか? 3回目の相続(三次相続)が発生した場合は、直前の二次相続の相続税額のみを控除対象として、「相次相続控除」の適用を受けられます。

また、三次相続の前に発生した二次相続についても、一次相続で支払った相続税額を対象に「相次相続控除」の適用が可能です。したがって、期間内に要件を満たせば、複数回の適用ができるといえます。

二次相続で相続税が発生して負担になるようであれば、「相次相続控除」制度を利用して負担を軽減させましょう。

5.資産性の高い財産に変えて、子どもに相続させる

賃貸住宅の家賃収入や有価証券・株式などの配当金は、所有者に定期的、かつ継続的な利益をもたらす「資産性の高い」財産であるといえます。

こうした資産性の高い財産を一次相続の段階で、配偶者ではなく子どもに前もって相続させておくことが相続税対策になります。まずは、現金ではなく、相続財産の種類を考えておく。その上で、将来的にその財産の価値が上昇、または継続的な利益が発生する財産へ変更すれば、節税対策につながるといえます。

もし、一次相続で配偶者に資産性の高い財産を相続させると、時間を経るごとに所有者は利益を得て、財産が増えていきます。こうして預貯金など財産が徐々に増えていくと、二次相続の段階になると、相続税の課税対象額も大きくなるという結果を生んでしまう可能性があります。

逆にいえば、将来的に財産価値が下がることが見込まれるのであれば、一次相続で配偶者に相続させます。その後に、二次相続で子どもに相続させることで、子どもにかかる相続税の課税対象額を減らせます。

最終的に財産が誰の所有物になるかという視点を持ち、先んじて対策しておくことで相続税対策に有効となるといえます。

6.一次相続で財産の取得割合を調整しておく

二次相続の対策では、一次相続の段階で配偶者が相続する割合を減らして、子どもに多く遺産を渡しておくことが有効になることがあります。二次相続における相続税対策とは、いわば一次相続と二次相続のトータルで発生する相続税額を減らすということ。

一次相続では、配偶者が相続する遺産は相続税の基礎控除額以内にしておき、生活する上で必要な分だけを相続します。配偶者の資産をあまり増やさないように調整するために、一次相続の段階で子どもに遺産を多めに渡し、二次相続における相続税対策の準備をしておくことがポイントだといえます。

そうすれば、二次相続で子どもが死亡した人の配偶者から相続する遺産総額を減らせ、結果的に相続税対策にもつながるということです。

二次相続の種類や類語。再転相続を基準に比較

一次相続の後に発生する「二次相続」は、そのタイミングによってさらに細かく分類されます。さらに、二次相続のケースにより、本来は相続権がなかったのに法定相続人の関係で、自分に相続権がまわってくることがあります。

二次相続の代表的なものとして「再転相続」を取り上げて、二次相続が関連し、意味が似ており紛らわしい遺産相続について、ポイントを押さえながら解説していきます。

再転相続は2つの条件で発生する

まず、二次相続と関連が深いものとして「再転相続(さいてんそうぞく)」を紹介します。

「再転相続」とは、一次相続について相続人が相続するかどうか決定しないまま死亡し、一次相続と二次相続が同時期に発生する相続。一次相続と二次相続の両方の相続を抱え込むことになった法定相続人のことを「再転相続人」と呼びます。

再転相続で必要となる条件は、次の2つです。

- 一次相続に関する「遺産分割協議」などの手続きが未完了

- 一次相続における相続人の相続に対する意思が不確定

1つ目が、一次相続に関する「遺産分割協議書の作成」を始めとした「相続税の申告」や法務局での「相続登記」が完了していないこと。2つ目は、一次相続における相続人の相続に関する意思が、「単純承認・相続放棄・限定承認」のいずれかに定まっていないことです。

「単純承認」は、借金などのマイナスの財産も含めすべての遺産を、「限定承認」はマイナスの財産の限度内で遺産を相続すること。一方で、「相続放棄」は借金を含めたすべての遺産を相続しないことを指します。

「相続放棄」と「限定承認」は熟慮期間と呼ばれる「相続開始を知った日から3か月以内」に決定して、申述しなくてはいけません。したがって、一次相続から3か月が経過すると自動的に「単純承認」したとみなされるため、「再転相続」は一次相続から3か月以内に発生した相続というわけです。

ただし、自分が再転相続人になったことを知らなかった場合は、起算となる日付の考え方が異なるので注意が必要です。

以降は、「再転相続」を1つの軸にしながら、その他の意味が似ている遺産相続についてポイントを押さえて解説していきます。

再転相続と数次相続の違い:相続の意思が確定済み

「数次相続(すうじそうぞく)」とは、一次相続の相続人が「遺産を相続する」と承認したものの、具体的な遺産分割を行う前に死亡してしまう(二次相続が起こる)ことを指します。

たとえば、祖母の相続が発生し、法定相続人である母が遺産相続を承認した後に、遺産分割協議中、または遺産分割協議書を作成する前に死亡してしまったケースが挙げられます。

再転相続と数次相続の大きな違いは、二次相続が発生するタイミングです。簡単にまとめると次の通りです。

- 再転相続→熟慮期間中(相続の意思が不確定)

- 数次相続→遺産分割協議中(相続の意思が確定済み)

数次相続は、一次相続について相続するかどうかの方針を決定した後の「遺産分割協議書の作成」段階で、二次相続が発生したケースを指します。したがって、相続を承認している場合だと、二次相続の法定相続人が一次相続に対して、相続放棄を選択することはできなくなります。

また、再転相続と同じで、一次相続の手続き「遺産分割協議書の作成」や「相続税の申告」「相続登記」は完了していません。

再転相続と相次相続の違い:手続きが完了済み

「相次相続(そうじそうぞく)」とは、家族などが死亡して発生した最初の相続から10年以内に新たに相続が発生すること。

再転相続と「相次相続」の大きな違いは、二次相続が発生するタイミングです。簡単にまとめると次の通りです

- 再転相続 → 一次相続の手続きが未完了

- 相次相続 → 一次相続の手続きがすべて完了済み

一次相続の手続きとは、「遺産分割協議書の作成」や「相続税の申告」、「相続登記」を指し、そららが完了していることが条件の1つ。もう1つの条件が、一次相続の発生から二次相続の発生まで10年以内であること。

なお、一次相続の遺産分割協議書の作成や相続税の申告納税などが完了していない場合は、条件を満たさないため、前述した「数次相続」に該当します。

もう1つ覚えておきたいのが、相次相続には「相次相続控除」という制度が適用される可能性があること。「相次相続控除」とは、前回の相続で課税された相続税額のうち、1年につき10%の割合で逓減した後の金額を、今回分の相続税額から控除できる制度。10年以内に相続が複数回発生することが前提で、相続が3回起こってしまっても条件を満たせば適用されます。

再転相続と代襲相続の違い:本来の相続人がいるかどうか

「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」とは、死亡により相続が発生したときに、本来の相続人がすでに死亡しているなどの理由で、他の人にその相続権が継承されること。

「代襲相続」は、相続権が自分の子どもや孫などの直系尊属へ世代を下っていきます。そのため、祖母の相続を例にとると、すでに父親が死亡しており、祖母の遺産を子どもが相続するという具合です。このとき子ども(祖母から見た孫)は代襲相続人と呼ばれます。

ただし、この場合注意すべきことが、前提となるのが親がすでに死亡しているということ。「代襲相続」が発生するためには、死亡の順番が「父親→祖母」が必要な条件。つまり、一次相続は父親の相続、二次相続が祖母の相続となります。

一方で、「父親・祖母・子ども」という同じ例で考えるならば、「再転相続」は祖母の相続が一次相続、父親の相続が二次相続となり、死亡の順番が「祖母→父親」となります。したがって、再転相続と代襲相続の違いをまとめると次のようになります。

- 再転相続 → 本来の相続人が存命中に相続が発生

- 代襲相続 → 本来の相続人が死亡した後に、相続が発生

ちなみに、代襲相続が発生するのは「直系卑属」における子ども、孫やひ孫など、そして「傍系卑属」における兄弟姉妹の子どもである甥姪です。「直系卑属」に関しては再代襲相続、再々代襲相続とどこまでも継承が続きますが、「傍系卑属」は甥姪までの一代限りしか発生しません。

再転相続と同時死亡の違い:代襲相続の有無

ここまでは、順番に人が死亡して相続が発生するケースを解説してきました。しかし、中には複数の人が同時に亡くなってしまう可能性もゼロではありません。

自然災害や不慮の交通事故など1つの原因で、死亡した人とその法定相続人として関係する人がまったく同時に複数名人死亡した場合に起こる相続のことを「同時死亡(同時死亡の推定)」と呼びます。(民法32条の2)

結論から先に、再転相続と同時死亡の違いをまとめると次のようになります。

- 再転相続 → 順番に亡くなるため代襲相続が発生しない

- 同時死亡 → 同時に亡くなるため代襲相続が発生する

祖父母や両親などの直系尊属の死亡が同時に起こるかどうか、それにより代襲相続が発生するかどうかが違いのポイントです。まずは、同時死亡について一例を挙げて見ていきましょう。

祖父母とその息子(夫)が同時に事故で死亡。息子の妻と子ども(祖父母から見た孫)が遺されたとします。本来であれば、祖父母は互いの配偶者としての相続、そして息子(夫)は直系卑属として祖父母の相続が発生します。しかし、死亡した順番が証明できない「同時死亡」だと、祖父母と息子(夫)の三者間で相続(遺産の継承)は発生しないとみなされます。

したがって、遺された妻は夫の遺産“のみ”に対して法定相続人として相続。一方で、子ども(祖父母から見た孫)は祖父母の遺産に対して代襲相続人として、夫(子どもから見た父)の遺産に対する法定相続人として相続をすることになります。

ここで「再転相続」のケースと比較すると、子ども(祖父母から見た孫)は代襲相続人としてではなく、祖父母の相続について承認するかどうかの権利を有しているため、祖父母と父の両方の法定相続人として相続します。

このように再転相続と同時死亡については、法定相続人として相続するか、代襲相続人として相続するかが大きな違いのポイントの1つだといえます。

二次相続は親子に密接した相続問題

二次相続の対策を一切せずにいた場合、一次相続よりも相続税額が増えてしまう可能性があります。また、二次相続の注意点を挙げるならば、一次相続では適用できた特例や相続税の控除制度が、二次相続でも活用できるとは限らないということでしょう。

そのため、一次相続とは異なる対応を取らざるをえないケースも決して少なくありません。遺産相続について、家族の間で話し合い、死亡保険金(生命保険)の活用、資産性の高い財産への転換など具体的な相続税対策を練っておく必要があるといえるでしょう。

そもそも、両親を持つ子どもであれば、多くの場合で相続は残念ながら一度だけでは済みません。一次相続だけでなく、二次相続を見据えて対策しておくことが、家族のための真の相続税対策につながります。

家族間で解決できない、または心配な場合は、税理士などの専門家からアドバイスをもらうとより良い解決策も見つけられるので、まずは専門家に相談してみることもオススメします。

地元の専門家をさがす