自筆証書遺言などの書き方が分からず困っていませんか?自分で遺言書を書く場合、厳格なルールがあるため「遺言書の正しい書き方」を押さえておかなければなりません。こちらの記事では、自分ひとりでも遺言書が書けるように、遺言書種類別の書き方や気をつけるポイントなどを徹底解説します。

遺言書を書く前に

こちらの記事では、主に「自筆証書遺言」と「秘密証書遺言」を作成しようと考えている人に向けて、遺言書の書き方を図解付きでわかりやすく解説します。

そもそも遺言とは、所有していた財産に対する、被相続人による最終の意思表示です。なので最後の意思や想いを込めて作成することを心がけましょう。

遺言の種類について

遺言を書面にした遺言書は一般的に3種類あり、その中で自分で遺言書を作成しなければならないのが自筆証書遺言と秘密証書遺言です。

自筆証書遺言と秘密証書遺言の書き方は共通している部分が多く、それぞれの遺言書の書き方について、全体の流れとポイントを解説します。

最後に、見本となる「遺言書の文例集」も紹介しますので、遺言書の書き方や活用方法について具体的なイメージを膨らませましょう。

遺言書の書き方がわからない、もしくは相続財産の把握で不安を感じた場合は、専門家などに相談依頼することをおすすめします。

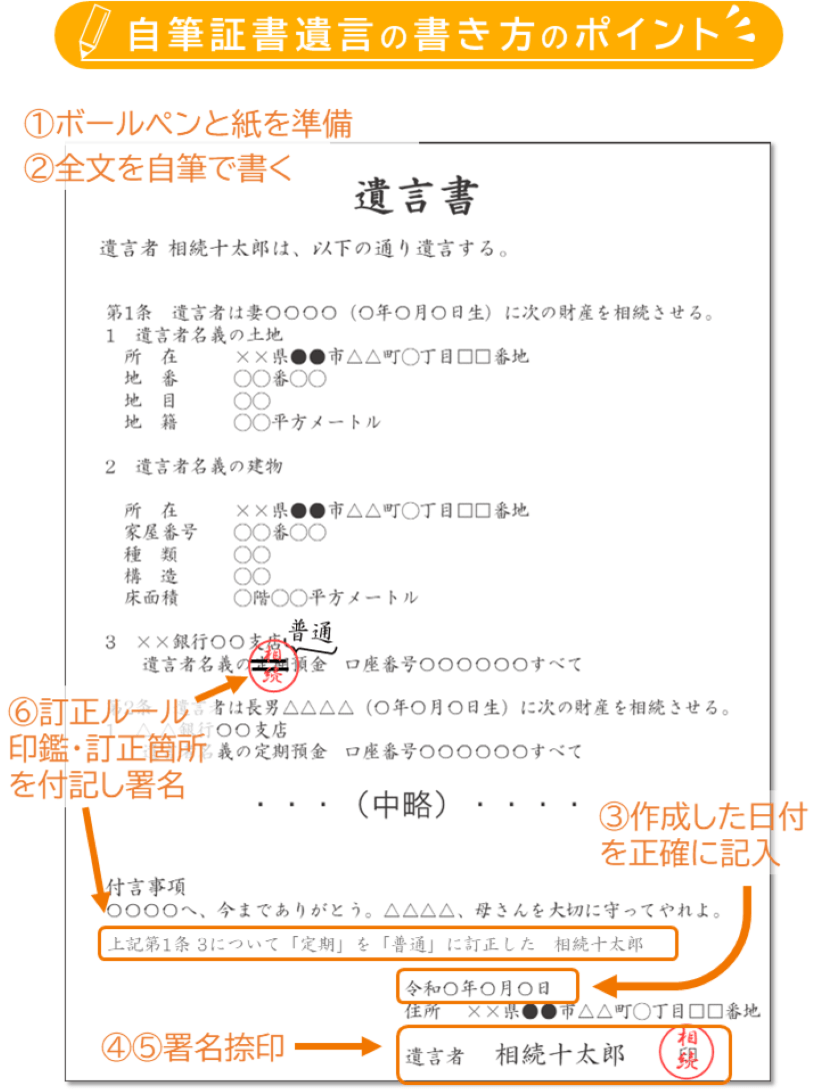

自筆証書遺言の書き方

ここでは、自筆証書遺言の書き方のポイントを解説します。

自筆証書遺言とは財産目録を除き、全文について遺言を作成しようとしている「遺言者」本人の自筆で書く必要がある遺言です。

要件を満たしていないと、遺言書として無効になってしまうので注意しましょう。下記の(1)~(6)の作成する流れに沿って解説していきます。

- ボールペンと紙を準備する

- 遺言者の自筆で全文を書く

- 作成した日付を正確に記入する

- 自分の氏名を書く(署名)

- 印鑑を押す(捺印)

- ルールを守り加除訂正する

また、自筆証書遺言の書き方は、法務省が管轄する「自筆証書遺言書保管制度」を利用するかどうかで、若干異なります。

「自筆証書遺言書保管制度」では、自筆証書遺言の書き方の様式が細かく規定されています。そのため、自筆証書遺言書保管制度を利用する場合は、遺言書の書き方のポイントを押さえた上で、さらに以下のような様式を守らなければなりません。

- 用紙サイズ:A4

- 記載面:片面のみ

- 最低限必要な余白:上部/右5mm・下部10mm・左20mm

- 模様:文字の判読を妨げるような模様・地紋・彩色がないもの

- ページ番号:各ページに総ページ数を含め、余白より内側に記載

「自筆証書遺言書保管制度」を利用しない場合は、上記の様式ルールを守る必要はありませんが、作成する上での参考にしてもよいでしょう。

なお、最後の段落にて「ケース別」に具体的な書き方を解説しています。具体的な書き方を知りたい人は、最後の段落「【ケース別】遺言書の書き方の文例集」をご覧ください。

1.ボールペンと紙を準備する

まず手元に用意するのは、ボールペンと紙です。

紙のサイズや種類や向きについては、自筆証書遺言書保管制度を利用する場合を除き、とくに規定されていません。横向き・縦向きどちらの向きでも構わないので、ノート・レポート用紙・原稿用紙・便箋などで作成しても問題ありません。

ただし、文字の加除訂正を行うためのスペースとして、書き終わった後の用紙に余白が残るように意識して全文を書くとよいでしょう。枚数制限もないため、一枚に収まり切らない場合は、複数枚にまたがっても問題ありません。

ペンについても、紙と同様に指定はありません。消しゴムで消せる鉛筆やシャープペンシルを除き、ボールペン・筆ペン・毛筆・万年筆などを使用しましょう。

2.遺言者の自筆で全文を書く

タイトル「遺言書」や本文などを、基本的に全文を遺言者本人が自分の手で記載しなければなりません。

冒頭にて誰が遺言を遺そうとしているのかがわかるように、遺言者本人の名前を記載。それに続く形で、数字を振って箇条書きに「誰に、何を、どれくらい相続させるのか」わかりやすく記載しましょう。

3.作成した日付を正確に記入する

遺言書を作成した年月日を具体的に記載する必要があります。慶事や暑中見舞いなどで使用される「〇年〇月吉日」など、作成日時が特定できないような表記を用いてはいけません。

なぜ年月日を具体的に記載する必要があるのかというと、もしも遺言者が遺言書を過去に作成したことを忘れて、新たに遺言書を作成して、内容の異なる遺言書が2つ存在してしまったとします。このとき、有効となるのは新しい方の遺言書なるためです。

このようにケースによっては、年月日が遺言書の有効性を決める際の重要な役割を果たすことがあるので、日付を間違いなく正確に、具体的に記載するようにしてください。

4.自分の氏名を書く(署名)

住所を書き入れて、それに続く形で署名をします。遺言者本人の手で、自分の氏名をフルネームで文書に書き記しましょう。

5.印鑑を押す(捺印)

署名に続く形で、印鑑を押します。捺印する際に、ハンコを押した跡(印影)がかすれて不明瞭にならないように、ゴム製マットを敷いてもよいでしょう。

捺印で使用する印鑑は、市区町村役場で印鑑登録されている実印が望ましいです。実印は公的書類や重要書類で使用される、いわば公的な印鑑です。

なので、印鑑を押した文字である印影が、その人のものであることを証明できます。

実印がないのであれば、印鑑登録されていない認印でも問題ありません。実印と同様に朱肉を使用しているため、印影が長期間しっかりと残るため問題ないとされています。

一方でシャチハタなどのスタンプ印はインクを使用しているため、時間が経つと印影が薄くなってしまうため避けた方がよいです。なお、遺言書が複数枚にわたる場合は、遺言書を留めた後の折り目に契印(割印)をしましょう。

そして最後に見直しをして、訂正がなかったなどが無かった場合には、遺言書の全文を書く作業はこれで終了です。

6.ルールを守り加除訂正する

遺言書の全文については、遺言者本人の手書きで書かれます。そのため、何か所か書き損じてしまうこともあると思います。もし、訂正したいときはどうすればよいのでしょうか?

民法では、遺言の加除訂正を認めています。そのため、初めからすべてをやり直す必要はありません。訂正ルールは厳格に定められており、無効にならないようにそのルールに従えば訂正だけでなく、削除や加入(加筆)が可能です。

ですが訂正箇所が多数発生して読みづらくなってしまった場合は、初めから書き直す方をおすすめしますが、そうでない場合は訂正ルールに従って、間違えた箇所を訂正しましょう。

《訂正したい場合》

本文で間違えた箇所の訂正は、こちらの手順で行います。

- 二重取消線を引く

- 正しい文字の追記

- 訂正印を捺印

- 訂正内容を追記

<(1)二重取消線を引く>では、修正前の元の文字が見えるように、本文で間違えた箇所に二重取消線を引きます。修正テープなどを使用したり、黒く塗りつぶしたりしてはいけません。

<(2)正しい文字の追記>では、間違えた箇所の付近に、横書きだと二重線の上部に、縦書きだと右側に正しい文字や数字を記載します。挿入記号などを使用しても問題ありません。

<(3)訂正印を捺印>については、本文で間違えた箇所の付近に、元の文字が見えるように気を付けながら少し重ねて、もしくは訂正箇所の付近に捺印しましょう。なお、訂正印は署名捺印したものと同じ印鑑を使用します。

<(4)訂正内容を追記>では、訂正付近の余白や遺言書の末尾などに訂正した箇所がわかるように「何をどのように追記したか」を記載し、あわせて署名捺印します。たとえば、本文の2つ目の項目に関して修正した場合、「上記2中、〇字削除〇字追加」と記載し、署名捺印を行います。

《削除したい場合》

本文で間違えた箇所を削除したい場合は<(1)二重取消線を引く>を行い、<(4)訂正内容を追記>。「上記2中、〇字削除」・「上記、第4条の全文を削除」などと追記します。

《加入(加筆)したい場合》

本文で脱字などが発覚し、加入(加筆)したい場合は<(2)文字の追記>を行った後に、<(4)訂正内容を追記>すれば問題ありません。「上記2中、『〇〇〇』の〇字加入」という具合に追記し、変更した点について漏れなく記載しましょう。

参照:遺言書を作成するときの注意点|法務局/03 遺言書の様式等についての注意事項|法務省

秘密証書遺言の書き方

「秘密証書遺言」も「自筆証書遺言」と同様に、自分で作成する遺言書であるため、どのように作成するのか手順を把握しておく必要があります。

「秘密証書遺言」の全文における書き方のポイントは、基本的に「自筆証書遺言」と同じなので、先ほど紹介した自筆証書遺言の書き方を参照してください。

それでは、秘密証書遺言をどのような手順で作成すべきかを解説します。

1.全文を手書き・パソコンなどで書く

秘密証書遺言の全文は、自筆証書遺言のように手書きである必要はありません。ワープロやパソコン、さらに代筆でも無効にならないという特徴があります。

遺言書の全文に、遺言者の自筆の署名捺印がなされていれば問題ありません。最後に、自筆で署名捺印を行うことを忘れないようにしましょう。

また、遺言書全文の日付に関しては、秘密証書遺言では記載しなくても問題ありません。というのも、遺言者は秘密証書遺言を作成した後に公証役場へ持参することになります。その際に、公証人が日付を記載してくれるため、遺言書全文に日付がなくても無効になることがないためです。

2.遺言書を封筒に入れて、封をして押印

遺言書を作成した遺言者本人が遺言書を封筒に入れて、印鑑で封を閉じます。

ここで理解しておきたい注意点が、封筒に封をするときの印鑑。封筒を封するときに使用した印鑑は、遺言書全文で署名捺印に使用した印鑑(印影)と、同じ印鑑を使用してください。

もし、封を閉じるときの印鑑と、署名捺印で使用した印鑑が異なっていた場合、その遺言書は無効になってしまう可能性があるためです。

3.証人2人と共に公証役場に遺言書を持参

遺言者は立ち会ってくれる証人(立会人)を2人手配しましょう。証人を選ぶにあたって、次の欠格事由に該当する人を選ばないように気を付けましょう。

- 未婚の未成年者

- 遺言者の推定相続人と受遺者

- 公証人の配偶者や4親等内の親族

- 公証役場の関係者

2つ目の遺言者の「推定相続人」とは、遺言作成時点で相続人になる予定者のことをいいます。「受遺者」とは、遺言によって財産を取得・相続する人のことです。欠格事由に当たらない人を選ぶように気を付けましょう。

証人の手配ができたら、その2人に認印と身分証明書を持参してもらい、一緒に公証役場に出向きます。遺言書が入っている封筒を提出し、自分が作成した遺言であることの証明として、住所氏名を公証人に申述します。

4.遺言者と証人が署名押印

公証人は、遺言書の提出日と遺言者の申述を「封紙」に記載します。公証人により記載された日付が、そのまま遺言された日付になります。

その封紙に遺言者本人と証人2人が署名捺印することで「秘密証書遺言」の完成します。公証役場には、遺言書の存在だけが記録として残ります。

完成した秘密証書遺言の保管場所については、公証役場や法務局の遺言書保管制度で預かって貰うことは出来ません。つまり、遺言者自身で保管することになりますので、紛失や盗難が起きないように大切に保管しましょう。

公正証書遺言の作成方法

「公正証書遺言」は、自分で作成する必要がありません。公証役場にいる公証人が、遺言者が口頭などで伝えた遺言内容を記述するためです。

遺言書を作成する当日までに、遺言者はおおまかな遺言内容を整理し、原案をまとめておきましょう。公証人との事前打ち合わせの段階で、遺言書の原案となるメモや関連資料に基づき、公証人に相談しながら公正証書遺言の内容が固められます。

法律の専門家に作成してもらえるため、遺言書の内容が要件の不備などで無効になることのリスクが低くなっています。遺言書の内容がが無効にならないか不安を抱いているのであれば、公正証書遺言での作成が候補に入ってきます。

「公正証書遺言」についてさらに詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

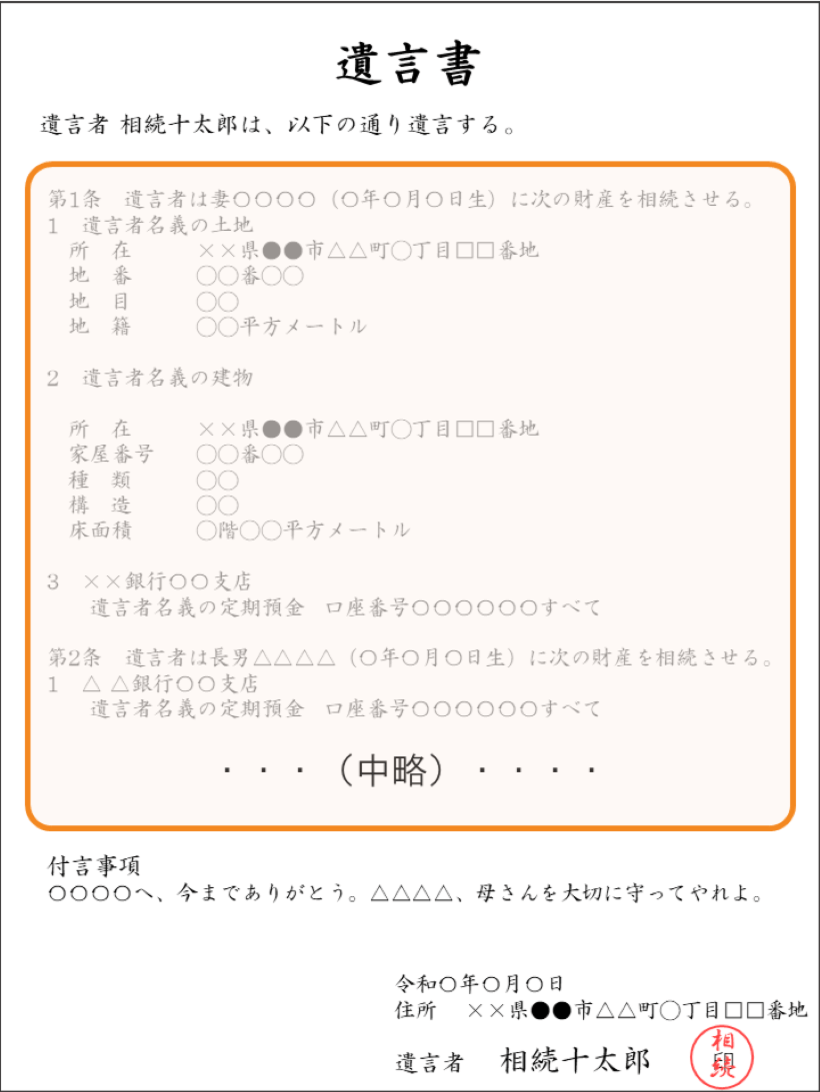

【ケース別】遺言書の書き方の文例集

遺言者それぞれが置かれている状況に応じて、遺言書の書き方も当然変化します。こちらの段落では、遺言書の本文で見本にできる文例をケース別に解説します。

文章をゼロから考えるのは時間が掛かってしまい、非効率になってしまいます。そうならないためにも、具体的なケース別において参考となる文例(文章)を見本として活用してください。

今からご紹介する文例は、法的効力を持つ法定遺言事項。下記の遺言書の見本で主にオレンジ色で囲っている部分についてです。

「法定遺言事項」には、遺産配分などの相続に関することだけでなく、遺言内容を実行する人である「遺言執行者」を指定しておくと、さらに遺言書の内容をスムーズに進められます。

「付言事項」は、死後の希望やこれまでの感謝のメッセージなど法定遺言事項以外のことを記載するため、法的効力を持ちません。

しかし、付言事項の内容に遺言者の気持ちや遺言者作成の動機などが記載されると、相続人は遺言への理解度や納得度が高まるといった一定の効果が見込まれます。

従って、付言事項には遺言者からの単なる想いやメッセージだけでなく、相続トラブルにならないように葬儀方法や遺言の動機なども明記するとよいでしょう。

なお、紹介している遺言全文の文例は、あくまでも一例になっています。法律上の書式や要件を満たせば、他の書き方でも無効になることはありません。

個別具体の事案に応じたより正確な書式・要件については、専門家に問い合わせて確認しましょう。

1.特定の相続人に遺産を相続させたい

遺言書として、一般的で基本となる書式です。「誰に、どの財産を、どれくらい相続させるのか」を指定してわかりやすく記載しましょう。

第1条 遺言者は妻〇〇〇〇(〇年〇月〇日生)に次の財産を相続させる。

1 遺言者名義の土地

所 在 ××県●●市△△町◯丁目□□番地

地 番 ◯◯番◯◯

地 目 ◯◯

地 籍 ◯◯㎡

2 遺言者名義の建物

所 在 ××県●●市△△町◯丁目□□番地

家屋番号 ◯◯番◯◯

種 類 ◯◯

構 造 ◯◯

床面積 ◯階◯◯㎡

3 〇〇銀行〇〇支店 遺言者名義の普通預金 口座番号〇〇〇〇〇〇 すべて

ここでは、相続させる相手を「第1条」などの箇条書きにしています。したがって、相続人が増えるごとに「第2条」「第3条」と箇条書きを増やし、それに続く形で相続財産を明記しましょう。

2.家業や事業の承継させたい

遺言者が家業や事業を経営しており、子どもなどに承継したい場合は、遺言書の書き方が大きく変わるため注意が必要です。

企業としての法人、または個人事業かで事業承継の方法が変わります。法人であれば、事業の意思決定や経営に影響する「株式」を、相続人にどれくらいの割合を相続させるかを明記すれば問題ありません。

ここでは、「個人事業」を承継させる場合の文例を紹介します。

第1条 遺言者は、家業である□□店を構成する後記記載の財産の一切を遺言者の長男△△△△(〇年〇月〇日生)に相続させる。

1 遺言者名義の土地※所在などの情報を記載

2 遺言者名義の建物※所在などの情報を記載

3 遺言書名義の自動車

登録番号:富山○○と12-34

車体番号:ABCD12345

車名:△△トラック

型式:CBA-CDE987S

4 家業に必要となる施設・設備一式

5 家業における債権や債務のすべて

6 □□店に関する登記済みの商号権などの無体財産権

第2条 その他の財産は遺言者の妻〇〇〇〇に相続させる。

個人事業の場合は、家業の資産はすべて相続財産になります。そのため、事業用資産を1つずつ「誰に相続させるか」を指定して記載しましょう。

3.ペットのお世話を依頼したい

遺言者がペットを飼っており、自分の死後にそのペットを依頼したい場合はどうすればよいでしょうか?

ペットの世話を条件に、自分の財産の一部を渡す負担付贈与が有効な手段の1つです。

その具体的な見本として、以下のような文例をご紹介します。

第1条 遺言者は妻〇〇〇〇(〇年〇月〇日生)に次の財産を相続させる。

1 〇〇銀行〇〇支店 遺言者名義の普通預金 口座番号〇〇〇〇〇〇 すべて

第2条 受遺者〇〇〇〇は、第1条の遺贈の負担として、遺言者の飼っていた犬の△△△を引き取り、大事に飼育すること。また、犬の△△△の死後は、遺言者が生前に契約したペット霊園◇◇◇◇に埋葬すること。

第3条 犬の△△△が遺言者より先に死亡した場合、第1条の財産は遺贈しない。

第4条 遺言者は、本遺言書の執行者として、次の者を指定する。

住 所 ××県●●市△△町◯丁目□□番地

氏 名 〇〇〇〇

ペットの世話をしてもらう代わりに、ご飯代や病院代などの費用となる銀行の預貯金を渡しておくと、依頼された側も納得しやすくなります。更に付言事項で、遺言者からの感謝の気持ちを添え、ペットの癖や性格を教えておくとなおよいでしょう。

遺言書に一方的にペットの世話を依頼する旨を書いても、遺贈を拒否(放棄)されてしまったら元も子もありません。

そのため、ペットの世話をしてくれそうな信頼できる人を事前に選び、了承を得ておくことが大切です。また、死後にきちんとペットを世話してくれるかチェックしてもらうために、遺言執行者を指定しておくとさらに安心でしょう。

なお、家族同然の存在であっても、ペットを自分の財産の相続先に指定することはできません。相続先として指定できるのは、あくまでも民法上の自然人(人間)又は、法人に対してになります。

ペットは民法上「物(ぶつ)」として扱われるため、例えペットを相続人とした遺言書を書いたとしても要件を満たさないので、無効になります。

4.相続人に遺産を相続させたくない

遺言者の財産を相続させない遺言書の見本は、以下の通りです。

第1条 遺言者の妻〇〇〇〇、長男△△△△に全財産の2分の1ずつ相続させる。

第2条 遺言者の長女▲▲▲▲には、一切の財産を相続させない。妻が大病を患ったときに一度も面会に来ず、介護などの援助がなかったためである。

単に相続させないという意思表示だけでなく、させたくない理由を一緒に明記しましょう。

たとえば、離婚調停中の配偶者がいた場合などです。婚姻関係にあれば、離婚調停中の妻であっても相続権が発生し、遺留分を請求する権利を有します。

そのため、相続させたい相手に実際にどれだけの財産を渡せるかを事前に把握し、遺留分を考慮した遺産分割の計画を立てておくことが重要です。

「遺留分」について、詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

5.相続人以外に遺産を渡したい

遺産を渡したい相手が相続人(または法定相続人)であるとは限りません。お世話になった介護士、内縁関係の相手、再婚相手の連れ子、認知していない子どもなどの相続人以外に、自分の財産(遺産)を渡したいと考えている人もいるかもしれません。

遺産を渡したい人を相続人以外に指定したいときの遺言書の見本は、以下の通りです。

第1条 遺言者は▽▽▽▽(〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番在住、〇年〇月〇日生)に、以下の財産を遺贈する。

1 遺言者名義の土地※所在などの情報を記載

2 遺言者名義の建物※所在などの情報を記載

3 〇〇銀行〇〇支店 遺言者名義の普通預金 口座番号〇〇〇〇〇〇 200万円

第2条 遺言者は妻〇〇〇〇(〇年〇月〇日生)に次の財産を相続させる。

1 〇〇銀行〇〇支店 遺言者名義の定期預金 口座番号〇〇〇〇〇〇 2000万円

付言事項

▽▽▽▽氏は、遺言者の介護に献身してもらいました。そうしてもらう内に、▽▽▽▽氏と会う自体が、晩年における人生の楽しみの1つに。その献身ぶりに敬意と感謝を示すため、遺贈することにしました。

法定相続人以外に遺産を渡すときのポイントとして、「相続させる」ではなく「遺贈する」という表現を使用するので注意してください。

先ほどと同様に、本来相続権を持っている相続人への遺留分を考慮することも忘れないようにしましょう。

また、付言事項で相続人が納得できるような理由などを明記しておき、遺産相続でのトラブルを防ぐために配慮しておくこともポイントの1つだといえます。