相続税には基礎控除という仕組みがあり、基礎控除額以下であれば相続税を支払う必要がなくなります。しかし、平成27年の税法改正で相続税の基礎控除額が引き下げられた結果、相続税の課税対象になった人が増えました。本記事では、相続税の基礎控除の基本知識をはじめ、さまざまな状況に応じた特例や節税につながるかを徹底解説していきます。

目次開く

相続税の基礎控除とは何?

相続税の仕組みを理解する上で、まずは「基礎控除」とはどういう意味なのかを解説しています。

「基礎控除」とは、収入を得たときにすべての納税者が無条件で所得から差し引くことができる「所得控除」の一種。「控除」とは「一定の金額を差し引く、マイナスする」という意味です。

つまり、相続税の「基礎控除」とは、被相続人から得た(相続した)金額から、一定の金額を差し引くことを意味します。

基礎控除は相続税が課税される「ボーダーライン」

遺産など相続した金額から「基礎控除」を行うことで、相続税の対象となる課税価格と課税対象者になるのかが決定します。

つまり、相続税の基礎控除とは相続税が0円になるかの「ボーダーライン」だといえます。

申告納税が遅れると追徴課税が発生する

前提として知っておきたいのが、自分が相続税の課税対象者で相続税が発生するかどうかということ。自分が課税対象者であると認識せずに、相続税を無申告のまま放置してしまうと、「追徴課税」というペナルティが課せられる可能性があります。

国税庁から発表された相続税の調査報告を見てみると、こうした申告忘れ・申告額の過少報告などの追徴課税事案は増加傾向にあります。令和元事務年度における、実地調査1件当たりの追徴税額は641万円。対前事務年度比112.8%に増加したとの報告がありました。

追徴課税の1つが「延滞税」です。相続税の申告・納付期限は、原則として、相続人が「相続開始を知った日の翌日から10か月以内」に現金で一括で納付する必要があります。

それに間に合わず税金を滞納した場合、以下の通り国税庁は発表しています。

原則として法廷納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、利息に相当する延滞税が自動的に課されます

※引用:No.9205 延滞税について|国税庁

延滞税の計算式は「相続税額×税率×延滞日数÷365日」です。延滞税の割合は原則として、納期限の翌日から2か月までは「年7.3%」、2か月以降は「年14.6%」です。

具体例として、相続税の納付税額が10万円で20日間滞納したとて、いくらになるのかみていきます。

- 延滞税:10万円×7.3%×20÷365=400円

- 納税する合計金額=10万400円

納税額が増えてしまい、余計に払わなくて済むように気を付ける必要があります。

相続税の基礎控除額は法定相続人の数で変わる

相続税の基礎控除の計算方法についてご紹介します。

基礎控除の計算式

基礎控除額の計算方法は以下の通りです。

基礎控除額=「3000万円+(600万円×法定相続人の人数)」

したがって、配偶者や被相続人の子どもといった「法定相続人」は、最低でも「3600万円」までは課税されず、遺産としてそのまま受け取ることができます。

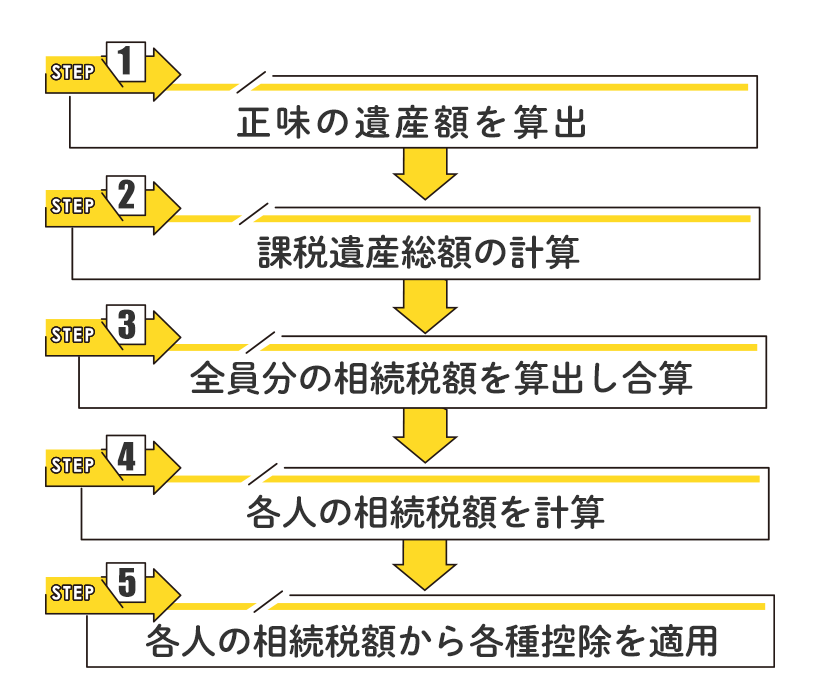

相続税の大まかな計算方法5ステップ

相続税の計算方法の大まかな流れは以下の通りです。

<ステップ1:正味の遺産額を算出>

故人から各相続人などが相続や遺贈などで取得した財産価額を整理。みなし相続財産や相続開始前3年以内の贈与財産などを加算。生命保険金などの非課税枠や、債務・葬式費用を差し引くことで「正味の遺産額(相続税の課税対象となる価格)」を算出します。

↓

<ステップ2:課税遺産総額の計算>

正味の遺産額から基礎控除分を差し引きます。

↓

<ステップ3:全員分の相続税額を算出し合算>

各相続人が法定相続分に従って相続したと仮定して、各人の相続税額を算出してすべてを合算します。

↓

<ステップ4:各人の相続税額を計算>

相続税総額を、各人が実際に相続する遺産額で按分して算出します。

↓

<ステップ5:各人の相続税額から各種控除を適用>

各相続人の相続税額から適用できる「配偶者と税額軽減」などの各種控除を差し引きます。

以上の5ステップで各人の相続税額を算出できます。

「相続税の計算方法」について詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

法定相続人はどこまでが該当するのか?

法定相続人は、原則として配偶者や血族者がなれますが、死亡した相続人に子ども「代襲相続人」がいるか、実子以外に養子がいるか、相続放棄をしているかなどで適用範囲が変わります。

紛らわしかったり、間違えてしまったりすることがありますので、「法定相続人」について詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

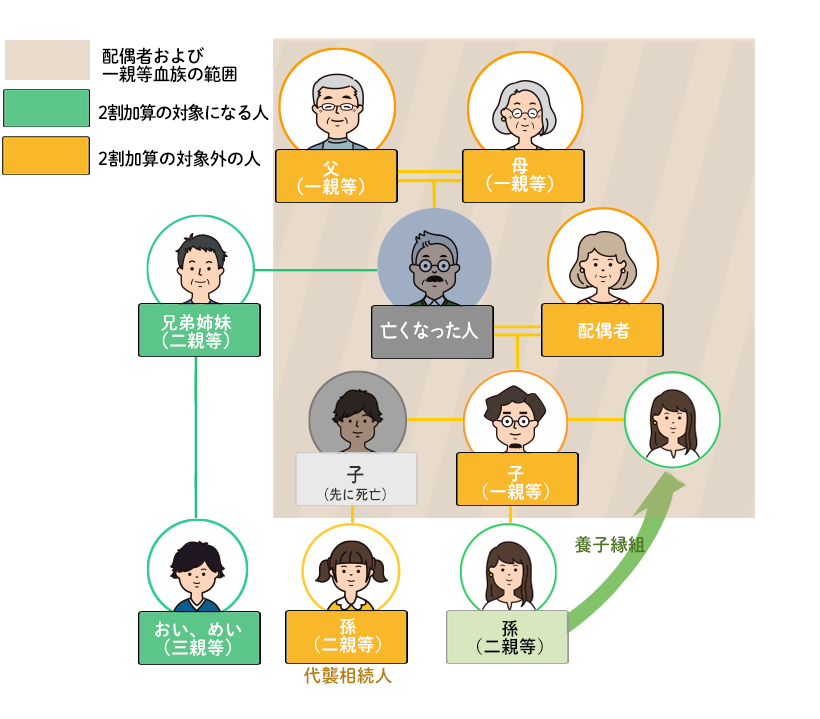

注意:相続税額の2割加算?増加してしまうケースも

相続税では、遺産を相続した人によって、相続税額が変わることが場合があります。死亡した被相続人の法定相続人が加算されることはありません。以下のケースだと、各人の算出された相続税に2割加算がされます。

- 被相続人の兄弟姉妹

- 代襲相続人ではない孫

- 被相続人の養子縁組となっている被相続人の孫

- 第三者

被相続人の孫は通常の場合、2割加算の対象です。しかし、被相続人の子ども(孫からみて親)が先に亡くなり、孫が「代襲相続人」になっている場合は2割加算の対象外になります。

2割加算の対象外になる人の一覧はこちらです。

- 配偶者

- 子ども(直系卑属)

- 父母(直系尊属)

- 養子縁組をした人

つまり、配偶者および被相続人の1親等の血族は2割加算の対象外ということです。法定相続人であれば、まず2割加算の対象になることはありません。相続税が2割加算にならないようにしっかりと相続人を選定しましょう。

税額控除で納税額をさらに減額できる場合も

相続税の仕組みには、課税対象になるかのボーダーラインである「基礎控除」以外にもさまざまな控除があります。

各相続人が納める相続税から、さらに直接控除できる「税額控除」という制度があります。

相続税の税額控除に適用できる代表的な5つの控除制度をご紹介します。

配偶者の税額軽減:最低でも1億6000万円まで課税されない

「配偶者の税額軽減」とは、被相続人と婚姻関係にある配偶者の税額を控除できる制度です。

具体的には、配偶者が取得した財産が1億6000万円以下、もしくはそれを超えた法定相続分の相当額以下までの相続税が非課税になります。

「法定相続人」の中で最も優先順位が高い「配偶者」は、配偶者が相続人から外れることはありません。そのため「配偶者の税額軽減」を知っておくと、相続時の大幅な節約に役立ちます。

注意点として、1つは「配偶者の税額軽減」を適用する際は、必ず申告する必要があること。もう1つが、二次相続で父と母がなくなり配偶者が相続人にならず、子が相続することで、結果的に節税効果が薄くなってしまうことが挙げられます。

なお、似たような言葉として「所得税の配偶者控除」があります。相続税の「配偶者の税額軽減」も内容が似ていますが全く別の制度ですので、混同しないように気を付けましょう。

18歳以下は「未成年控除」が適用可

被相続人から遺産などの財産を相続する人が18歳以下の未成年の場合、相続税を減額できます。この制度を「未成年者控除」といいます。

未成年控除を適用するには、相続や遺贈で財産を取得したときに、原則としてこちらの要件をすべて満たす必要があります。

- 18歳未満であること

- その人が法定相続人であること

- 日本国内に住所があること

成年年齢18歳から相続したときの年齢を引き、その数字に10万円を掛けて出た金額を控除できます。こちらの計算式で求めます。

控除額=(18歳-相続開始日の年齢)×10万円

なお、1年未満は切り捨てされますので、たとえば14歳8か月だと14歳としてカウントします。

ちなみに、令和4年4月に、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。実に140年ぶりの変更ですが、それ以前に相続開始があった場合は未成年年齢は20歳で定義し、計算されます。

参照:民法(成年年齢関係)改正 Q&A|法務省/No.4164 未成年者の税額控除|国税庁

障害者控除で障害者も控除の対象に

被相続人から相続や遺贈で財産を障害者が取得した場合、相続税の負担を軽減できる制度があります。この制度を「障害者控除」と呼びます。「障害者控除」の適用を受けるには、相続や遺贈で財産を取得したときに、原則としてこちらの要件をすべて満たす必要があります。

- 85歳未満であること

- 障害者(一般障害者と特別障害者)であること

- その人が法定相続人であること

- 日本国内に住所があること

本人が満85歳を迎えるまでの年数1年ごとに10万円(特別障害者の場合は20万円)を控除することができます。

85歳から相続したときの年齢を引きます。一般障害者の場合は10万円、特別障害者の場合は20万円を掛けて出た金額を控除できます。こちらの計算式で求めます。

<一般障害者の場合>

控除額=(85歳-相続開始日の年齢)×10万円

<特別障害者の場合>

控除額=(85歳-相続開始日の年齢)×20万円

なお、未成年控除と同様に、相続時の年齢で1年未満は切り捨ててカウントします。

死亡する3年間で納税した贈与税も控除対象に

相続開始3年以内(被相続人が死亡する3年間)※2に財産の贈与(生前贈与)があり、贈与税を支払っている場合は、その金額分が相続税から控除されます。なぜなら、相続税は被相続人が亡くなる3年前の贈与された財産も加算の対象となっているため、すでに支払った贈与税に対して二重課税になってしまうため、その分を相殺する必要があるためです。

贈与税の課税方法は、「暦年課税制度」と「相続時精算課税制度」の2種類があります。相続税から控除されるのは「暦年課税方式」のみで、「相続時精算課税制度」は対象外です。

ただし、「贈与税の配偶者控除の特例」や、「住宅取得等資金の贈与の特例」などの贈与税の非課税措置を受けている場合は相続財産に加算されないため、控除の対象になりませんので、注意が必要です。

ちなみに、暦年(れきねん)課税方式とは、1月1日から12月31日までの範囲を1年として区切り、その間に贈与された財産の合計金額に応じて課税される方式のことを指します。1年の区切り方には、他にも4月1日から翌年3月31日までの年度区切りがあるため、それと区別する目的があります。

「生前贈与」について詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

※2令和5年度の税制改正により、加算期間が3年から「7年」に変更される予定です。

参照:令和5年度税制改正大綱|自民党

土地を相続したら「小規模宅地の特例控除」

相続人から相続や遺贈で取得した財産のうち土地にも相続税が発生します。しかし、事業用・居住用で一定の要件を満たすと、一定の面積までの部分について減額できる「小規模宅地の特例控除」が適用できます。

被相続人が宅地などをどのように利用していたのかで、減額の対象となる面積と減額される割合が変わります。利用目的は大きく分けて3種類あります。

| 土地の利用目的 | 対象面積 | 減額割合 |

|---|---|---|

| (1)居住するための土地 | 330㎡ | 80% |

| (2)事業をするための土地 | 400㎡ | 80% |

| (3)不動産の貸し付けをするための土地 | 200㎡ | 50% |

上記のように、最大で80%の大幅な減額が期待できます。期限内に相続税の申告をすることを忘れずに行いましょう。

また、企業が販売する目的で一時的に保有している「棚卸資産」であったり、遺産分割がされていなかったりなどの場合は、「小規模宅地の特例控除」が適用できないので注意しましょう。

参照:No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)|国税庁

相続税の税額控除ができるその他の制度

これまでご紹介した控除は、よく起こりうる主立ったケースに適用される控除だといえます。その他にも、細かなケースに応じた税額控除があるため、その一部を紹介します。

- 外国税額控除

- 相次相続控除

- 農地の納税猶予の特例

「外国税額控除」の一例を挙げると、親が外国や海外に居住している、海外にある財産を取得する場合などが関係します。その外国で既に相続税に相当する税金を課されている場合は、二重課税を防ぐために、外国で課された相続税に相当する金額を控除できます。

「相次相続控除」は、10年以内に2回以上相続が発生した場合に、2回目の相続において一定金額の税額が相続税から控除できる制度です。短期間に同じ財産を取得すると、その財産に実質的に同じ税金が課されてしまい、負担が重くなってしまいます。1回目の相続から2回目の相続の期間が短ければ短いほど、控除される割合が高くなります。

「農地の納税猶予の特例」は、被相続人が農地を営んでいた場合に関係してきます。相続で取得した農地で相続人が引き続き農業を続けるか、特定農地貸付を行うと納税が猶予・免除されることがあります。

相続税に関する税額控除はさまざまな種類があり、適用されると相続税が0円になることがあります。どのケースに自分が当てはまるのかをしっかりと確認することが肝要だといえます。

参照:No.4147 農業相続人が農地等を相続した場合の納税猶予の特例|国税庁

《概要》相続時精算課税制度とは?

「相続時精算課税制度」について解説します。

贈与税の非課税枠が2500万円に

「相続時精算課税制度」とは、贈与額が2500万円以内であれば贈与税が非課税になり、贈与税が0円になる制度。2500万円を超えた場合には、その金額に対して一律20%の贈与税が課税されます。

相続が発生したときは相続税の総額から、すでに納税した贈与税分を精算(控除)できます。相続税の対象となる財産は、生前贈与財産と相続財産を合わせた価額を基に計算されます。

将来的に、値上がりが予想される土地などの不動産であれば、税金を抑えることができるため節税効果が期待できます。

相続時精算課税制度は、一組の贈与者と受贈者に適用が可能です。たとえば、子どもが両親からこの制度を受ける場合は、父と子ども・母と子どもというように2回適用を受けることができます。祖父母であっても同様なので、何回でも適用が可能です。一家族につき一回ではないので、誤解のないようにしましょう。

対象者は60歳以上の父母、または祖父母から18歳以上の子ども、または孫。対象となる財産は、土地・家・マンションなどの不動産だけでなく現金や証券にも相続時精算課税制度は適用可能です。

注意点として、相続時精算課税制度を適用した場合、贈与税の基礎控除110万円との併用・その後の変更や取り消しが不可能なことが挙げられます。土地については「小規模宅地等の特例」が適用できないなどが挙げられます。

税制改正で基礎控除額が変更

相続税の基礎控除額はずっと同じではなく、何回かの改正を経ています。どのように変更したいったのか解説していきます。

改正前の基礎控除額は5000万円。バブル崩壊で変更に

現在の相続税の基礎控除額は最低でも3000万円でしたが、平成27年までは最低でも5000万円でした。さらに、法定相続人の人数に1000万円が掛けた分が加算されていました。

仮に、相続人が法定相続人の2人だった場合に、基礎控除額にいくらくらい差が出るでしょうか。その場合、改正前だと基礎控除額4200万円、改正後だと7000万円となり、実に2800万円の大幅な差が生じてしまいます。

変更になった背景として考えられるのは、バブル崩壊後の地価が下落したこと。バブル前は地価が高騰し、それに伴い平成6年に5000万円に基礎控除額が引き上げられたという経緯があります。しかし、バブル崩壊で相続税の課税件数と税収は下がり、バブル期の社会情勢を基準とした基礎控除額は、徐々に意味が薄れていきました。そうした社会情勢に合わせて、相続税の概要は改正されていくと考えられます。

参照:相続税 改正|国税庁/令和2年分相続税の申告事績の概要|国税庁/相続税の改正に関する資料|財務省

相続税が課税された人がほぼ2倍に

今回の税制改正により、それまで4.4%だった相続税の課税対象者は8.0%とほぼ倍増しました。基礎控除額の規模が縮小することは、全国で相続税の課税対象者になる可能性を高めたといえます。

今後の見通しは?非課税枠が小さくなるのか

相続税の基礎控除は、これまで主に4回の改正を重ねてきました。社会情勢の変化や税収を確保する目的で、非課税となる基礎控除額が見直される可能性はあります。

財務省の発表によると、日本の税制は、アメリカ・フランス・ドイツといった主要国の相続・贈与に関する税制を参考にしています。格差がなるべく生まれないように、経済社会の構造変化を踏まえてた税制を見直されると考えられます。特に、高齢者が持っている貯蓄・金融資産を若い世代に移転し、消費行動や経済活性化を図りたいと考えているようです。

相続税の申告の基準について

相続税の申告が必要かどうかは、遺産総額と基礎控除額の関係で決まりますので、ケース別に解説します。

申告が必要なケース:遺産総額>基礎控除

遺産総額が基礎控除額を上回った場合、税務署への申告・納税が必要です。遺産総額とは、被相続人から各相続人が取得した財産をすべて足した金額です。

相続税の「無申告事案」に関する調査によると、自分に相続税の申告義務があるかどうか確認できていない人が増えてきているようです。国税庁の調査結果によると、令和元事務年度では、実地調査1件当たりの追徴税額(897万円)が対前事務年度比122.6%に増加したとあります。自分の基礎控除を把握し、申告義務の有無を確認しておく必要があります。

また、申告に行く税務署は、被相続人の住所地の所轄の税務署です。財産を相続し、取得した人の住んでいる場所を所轄する税務署ではないので注意しましょう。

たとえば、自分が沖縄県に住み、親が北海道に住んでいたとすると、相続税の手続きのために行くのは北海道にある税務署。かなりの時間や費用が発生してしまうことも認識しておきましょう。

申告不要なケース:遺産総額<基礎控除

遺産総額が基礎控除額より下回った場合は、相続税は申告不要です。納める相続税も、当然0円です。

例外:受遺者や控除を受けるときは?

相続税を申告するかどうかのボーダーラインになるのが基礎控除です。しかし、その基準に当てはまらない例外もありますので、ご紹介します。

受遺者になったとき

「相続人」以外にも申告の対象者となる人は「受遺者」が挙げられます。

法定相続人ではないが、被相続人の遺言書で財産の受取人として指定された場合です。さらに、生命保険の受取人も同様です。つまり、「被相続人から遺贈を受けた人は申告義務が生じる」ということです。

配偶者の税額軽減など控除を利用するとき

「配偶者の税額軽減」などの控除を利用して相続税がゼロになった場合、税務署に申告する手続きが必要です。

ただし、「障害者控除」「未成年者控除」などを利用した場合は、基礎控除と同様に申告不要です。

各種特例を利用するとき

「農地の納税猶予の特例」「小規模宅地等の特例」「寄付金控除」などの特例を利用する場合は、申告する手続きが必要です。特例や各種控除をうまく適用すると、相続税が0円になる可能性もあります。申告をしないと、特例や控除を受けることができませんので忘れないように注意しましょう。

相続放棄はどうなるのか?

相続人であったが、相続権を失った人のケースを見ていきましょう。

被相続人が父親、相続人が子どもを例に挙げて解説しますと、相続がなくなるパターンは3つあります。

- 相続放棄

- 相続欠格

- 相続廃除

「相続放棄」とは、子どもが自らの意志で相続しないことを選択すること。

「相続欠格」とは、子どもが父親を殺害した、または自分に遺産がわたるよう詐欺や脅迫行為で遺言を作成させた場合です。

「相続廃除」とは、父親が子どもから虐待を受けたり、重大な侮辱や非行行為があった場合。家庭裁判所の審判、または調停により、父親は子どもの相続人の地位をはく奪できます。

いずれの場合も、そもそも相続権(相続する資格)が消滅しますので、申告する必要がありません。

しかし、相続放棄をした人であっても、生命保険金や死亡退職金は「みなし相続財産」として受け取ることができます。生命保険金や死亡退職金に対しては、相続税を納める必要が生じます。

ちなみに「相続欠格」「相続廃除」の場合、その子どもの子、つまり父親の孫には代襲相続権は残ります。一方で、相続放棄をした子どもの子どもには、代襲相続権はありません。直系尊属である子どもであっても、放棄をしたかどうかで相続権の有無が変わります。

まずは遺産総額の確定させよう

以上、相続税の基礎控除について徹底解説してきました。相続税は遺産総額が基礎控除額より多いか少ないかで決定します。最終的な納税額は法定相続人であるかどうか、または各種控除や特例を使うかなどのパターンによってさらに細かく分かれます。

まずは、ボーダーラインである「3000万円」を、法定相続人である家族が1人でもいる場合は「3600万円以上」を基準にしましょう。自分の所有する土地など財産価値がいくらなのかを、大まかでもいいので確認しておくと、相続が発生してしまうときに困らずに済みます。

こちらの記事が少しでも皆さんの役に立つと幸いです。