遺産相続時に、相続したくない財産や多額の借金が発覚すると、多くの相続人が検討するのが「相続放棄」です。その際に気になるのが、相続放棄で必要となる「費用相場」ではないでしょうか?相続放棄の費用は「自分で行う」のか、「専門家に依頼するのか」で異なるため、まずは両者の費用相場を確認すべきでしょう。こちらの記事では、相続放棄を自分で行う時と、専門家に依頼する時の具体的な費用相場と、それぞれのメリットとデメリットを解説します。

目次開く

相続放棄とは? どのような目的で選択されるのか?

まずは、相続放棄の定義について整理します。「相続放棄」とは、死亡した人の財産や権利を一切相続せず、放棄する行為。相続人は相続権を放棄することで、すべての相続財産の承継を拒否できます。

遺産相続の場面では、遺産は預貯金や不動産などのプラスの財産と、借金やローンといったマイナスの財産に大きく分けられます。相続放棄が選択されるケースは、死亡した人の遺産総額を確認したとき、貯金や不動産などの価値がある「プラスの財産」よりも、借金などの負債といった「マイナスの財産」の方が上回っているときが多いようです。

相続人が遺産相続を「単純承認」してしまうと、プラスの財産だけでなくマイナスの財産もすべて継承してしまうことになり、経済的な負担を強いられることがあります。このような事態にならないためにも、マイナスの財産がプラスの財産を上回っているケースでは、「相続放棄」が選択されることが多いです。

「相続放棄の基礎知識」について、さらに詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

ケース別の相続放棄の費用相場について

相続放棄の費用相場を解説します。相続放棄で発生する費用は、自分で行うか、弁護士や司法書士といった専門家に依頼するかで異なります。

相続放棄を自分で行うケース:費用相場は5000円程度

相続放棄を自分で行う際の費用相場は3000~5000円程度で、戸籍謄本などの書類を取得する際の実費のみで済みます。発行手数料など主な費用の内訳は次の通りです。

- 収入印紙代:800円

- 郵便切手代:400円程度※1

- 相続放棄する人の戸籍謄本:1通450円

- 死亡した人の除籍謄本一式:1通750円

- 死亡した人の住民票除票または戸籍附票:1通300円

- 相続放棄申述受理証明書:1通150円

※1管轄の家庭裁判所・市区町村役場の所在地による。

※上記は最低限かかる費用です。事情によっては資料の追加提出が必要で、各自治体により取得費用は異なります。

相続人(申述人)だけで相続放棄を行うケースでは、当然、代行手数料などの費用は発生しません。相続放棄の一般的な費用は、相続人(申述人)1人につき3000~5000円程度掛かります。相続放棄の手続きを同時に複数人で行うケースであれば、発行枚数分の費用が加算されます。

なお、「相続放棄申述受理証明書」は、債権者からの要求や、相続放棄をしない他の相続人が相続登記の手続きをする場合などに限り、家庭裁判所に申請して取得する必要がある書類です。

これらの必要書類を収集する上で、忘れてはならない注意点が3か月というタイムリミット。「相続開始を知った日から3か月(熟慮期間)」以内に、相続財産と相続人の調査を行い、戸籍謄本などの必要書類を収集して家庭裁判所へ提出しなければなりません。

もう1つ注意点として挙げられるのが、相続放棄で必要となる書類は、相続人と死亡した人の間柄によって変わるということ。場合によっては、種類が多くなり取りそろえるのに苦労するかもしれません。

「相続」自体が人生で何回も経験することではないため、相続放棄が無事にできるか不安を感じる人も少なくないでしょう。そうであれば、費用相場を確認の上で安心できる専門家への依頼を検討してみることをオススメします。

【専門家別】相続放棄を依頼するケースの費用相場

「仕事などで忙しくて、相続放棄をするための時間が足りない…」

「相続放棄が初めてで、できるかどうか不安だな…」

このような悩みを抱えている方は、専門家に相続放棄の代理申請などを依頼してみることをオススメします。

相続放棄の申請を依頼できる専門家は、弁護士と司法書士。その他の士業には依頼できません。弁護士と司法書士に依頼する際の、費用相場を解説します。

なお、弁護士と司法書士への費用報酬(相談費用・代理手数料など)は、各事務所が自由に設定できるため依頼予定の事務所に詳細を確認しましょう。

弁護士に依頼するケースの費用相場は5~10万円

弁護士に相続放棄を依頼するケースでは、相続放棄をする人1人につき5~10万円程度が費用相場です。弁護士費用の内訳は次の通りです。

- 相談費用:~1万円

- 書類作成の代行費用:5000~1万円

- 代理手数料(着手金):2~10万円

- 書類の取得費用:3000~5000円

弁護士費用は、司法書士費用よりも高額になることが多いです。その理由は、弁護士は相続放棄の手続きをすべて任せられるためです。そのため、弁護士の方がより確実に進められるというメリットがあります。

代行作成する書類とは、「相続放棄申述書」を指します。また、書類作成の代行費用の中に、書類を取得するための実費が含まれるケースとそうでないケースがあります。一般的には、戸籍謄本などの取得費用を別途請求されることが多いですが、事務所により異なるため依頼予定の事務所に確認しましょう。

代理手数料(着手金)とは、家庭裁判所などとのやり取りを、依頼主に代わって弁護士が代理人として行う際に発生する諸経費や手数料です。依頼する事務所によって代理手数料や作成代行などの費用も異なるため、無料相談を活用して確認するとよいでしょう。

司法書士に依頼するケースの費用相場は3~5万円

司法書士に相続放棄を依頼するケースでは、相続放棄をする人1人につき3~5万円程度が費用相場です。司法書士費用の内訳は次の通りです。

- 相談費用:~5000円

- 書類作成代行費用:3000~5000円

- 代理手数料:2~3万円

- 書類取得費用の実費:3000~5000円

司法書士の基本的な料金体系は、弁護士と同じと考えてもらって問題ありません。

司法書士に相続放棄の手続きを依頼するメリットの1つが弁護士よりも費用を低く抑えられること。司法書士は、弁護士と違って家事事件に関する代理権がありません。後述の通り、弁護士よりも手続きで担当できる業務範囲が限られていることが関係しています。

弁護士と同様に、司法書士に依頼するケースでも書類を取得するための実費を別途請求されることがあります。そのため、無料相談などをする際に事務所に確認してください。

相続放棄の費用の支払いは基本的に依頼者

相続放棄の費用は、原則として依頼者本人が支払います。ただし、ケースによっては依頼者本人が支払わなくてもよい場合があります。

たとえば、相続放棄の目的が、他の相続人に遺産を譲るなどのケースであれば、遺産を受け取る相続人が相続放棄の費用を支払ってもよいでしょう。

それ以外でも、相続放棄をする人数が複数であるケースでは、同じ専門家(弁護士または司法書士)にまとめて依頼することで1人あたりの依頼費用を安く抑えられるでしょう。均等に割り勘をするのか、提案した人が多く負担するのかなど、相続人同士でしっかり話し合うことをオススメします。

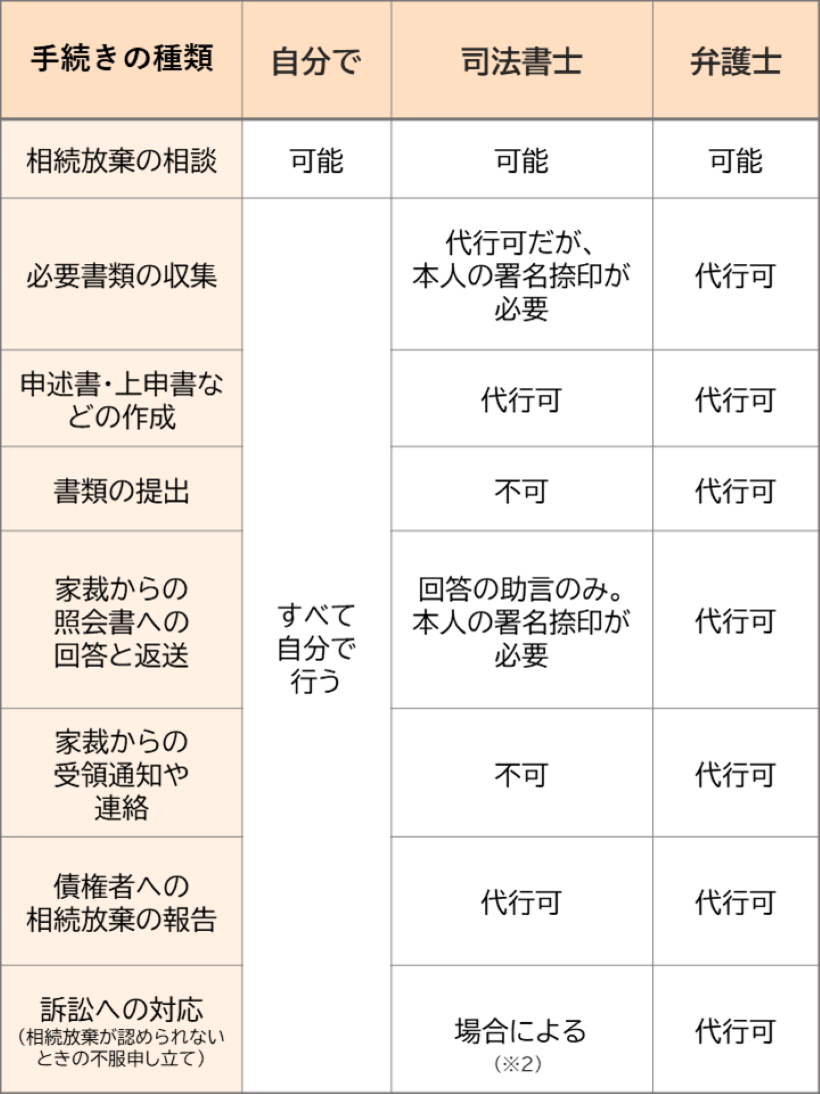

相続放棄の手続き。自分で行う? 弁護士・司法書士に依頼する?

相続放棄の手続きを自分で行うか、それとも司法書士や弁護士といった専門家に依頼するかで、どのような違いがあるのでしょうか?

それぞれのケースで発生する手続きを比較し、まとめると以下の通りです。

※2認定司法書士であれば、簡易裁判所が管轄する民事訴訟で、なおかつ負債額が140万円以下であれば相談・交渉が対応可能。

「相続放棄の相談」については、自分で行う際であっても、市区町村役場での専門家による無料相談会などが開催されていれば、それをうまく活用することで可能になります。

申述先は「死亡した人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所」で、相続放棄の手続き期限は「相続開始を知った日から3か月(熟慮期間)」までに行う必要があります。

「相続放棄の方法や手続き」について、さらに詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

このように相続放棄を自分で行うか、弁護士や司法書士といった専門家に依頼するかで、手続きの流れは変化することを理解しておきましょう。

以降の段落では、まずは、相続放棄手続きの基本的な流れを見ていきます。その後はケース別に、相続放棄を自分で行うのに向いている人、専門家に依頼すべき人を説明し、それぞれのメリットとデメリットを解説します。

相続放棄手続きの基本的な流れ

相続放棄の手続きの基本的な流れは、「必要書類の収集・相続人調査 → 家庭裁判所への申述書の提出 → 照会書への回答」です。

弁護士・司法書士などの専門家に依頼すれば、必要書類の収集・申述書作成などを代行してくれるため、流れが簡略化されて時間の節約になります。

自分で相続放棄をするケース:費用を最小限に抑えたい人向け

次のような人は、相続放棄を自分だけで行うのに向いています。

- 費用を最小限に抑えたい

- 手続きまで時間的な余裕がある

- 書類収集や作成に手間をかけるのが苦痛ではない

自分で相続放棄を行う一番のメリットは、費用を最小限に低く抑えられること。時間的な余裕があり、戸籍謄本などの必要書類の収集もできそうであれば選択肢にいれてもよいでしょう。

専門家の力を頼らずに自分で相続放棄をするケースでは、相続放棄の手続きを行うときの主な流れは、次のような7ステップに分けられます。

- 相続放棄に必要な費用・書類を準備する

- 申述先の家庭裁判所を調べる

- 「申述書」を作成する

- 家庭裁判所に申し立てる

- 家庭裁判所から「照会書」が届く

- 「照会書」に回答し、返送する

- 「通知書」が届く

相続放棄を自分で行う際の一番のデメリットは、上記の手続きをミスなく自分ですべて完了させなければならないこと。

手続きの流れで、相続人が最初にぶつかる壁はステップ1の「戸籍謄本などの必要書類の収集」でしょう。財産調査に加えて、戸籍謄本などの必要書類を熟慮期間(相続開始を知ってから3か月以内)までに用意しなければなりません。

さらに、死亡した人と相続人との関係によって、必要書類は戸籍謄本関連だけで3~6種類になる場合があります。そのため、相続人だけで収集するのに苦労してしまうかもしれません。

ステップ6「照会書(相続放棄照会書)への回答」とは、相続放棄の申述に関する質問事項について、相続放棄回答書で回答することです。提出された回答書を踏まえて、家庭裁判所は相続放棄申述の受理・不受理を決定します。

そのため、相続放棄の成立を左右する重要な手順の1つだといえます。専門家の助言や意見なしに自分たちで、間違えないように正確に回答書を作成しなければならないのもデメリットといえるでしょう。

司法書士や弁護士に依頼すれば、こうした必要書類の取り寄せも代行してもらえるなど多くのメリットがあります。手続きの流れも、きっとスムーズに進むでしょう。まずは、問題を解決してくれそうな司法書士や弁護士を見つけ、費用面などを無料相談して、相続放棄を自分で行うか判断しましょう。

弁護士に相続放棄を依頼するケース:費用を気にせず専門家に任せたい人向け

相続放棄を弁護士に依頼するのに向いている人は、次のような人です。

- 仕事などで忙しい、または期限が迫っていて余裕がない

- 相続開始を知った日から3か月が過ぎてしまった

- 遺産相続トラブルや遺産に借金が含まれている

- 手続きが面倒なので、すべて任せたい

- 手続きに不安を感じており、確実に終わらせたい

弁護士に依頼するメリットは、「ほとんどすべての手続きを弁護士に任せられる」こと。弁護士に依頼する費用は安くはありませんが、その分、相続放棄手続きの一連の流れを、確実に進めてくれるでしょう。

弁護士に代理申請を依頼する場合、相続放棄手続きの流れを解説します。弁護士に相続放棄を依頼した際の流れは、次のような10ステップに分けられます。

- メールや電話で無料相談を行う

- 提案と見積を確認する

- 必要書類の収集・相続人調査をしてもらう

- 「申述書」と「上申書」を作成してもらう

- 家庭裁判所に書類を提出してもらう

- 家庭裁判所からの「照会書」に回答してもらう

- 依頼主に「通知書」が届く

- 「証明書」を取得してもらう

- 債権者に相続放棄の連絡をしてもらう

- 債権者からの取立への交渉をしてもらう

ステップ3の「必要書類の収集取得・相続人調査」は、弁護士によって1つのサービスではなく別々のサービスとして分けていることがありますので、依頼した事務所に確認を取りましょう。

弁護士に依頼したケースで大きなメリットはステップ4以降の手続きをすべて代行してもらえることです。

まず、ステップ4では、相続放棄申述書の作成と家庭裁判所への申し立てを代行してもらえます。司法書士への依頼だと依頼主は署名捺印をする必要がありますが、弁護士への依頼では必要はありません。

同様に、ステップ6以降の流れも弁護士が代行可能。これは前述した通り、弁護士の本人に代わりに対応できる業務範囲(代理権)が、司法書士よりも広いためです。

弁護士は家庭裁判所とのやりとりも代行可能。そのため、家庭裁判所からの照会書などの通知は依頼主ではなく弁護士に届き、さらにその照会書に対する回答書も弁護士によって作成してもらえます。

回答書の後に家庭裁判所から届く「通知書(相続放棄申述受理通知書)」は、相続放棄の完了を知らせる書面ですので、依頼主本人に届きます。

「証明書(相続放棄申述受理証明書)」は必要に応じて請求するため、必ずしも請求するわけではありません。証明書は、相続放棄したことを第三者に証明・主張するための書類。たとえば、不動産の名義変更(相続登記)手続きで法務局に提出するため、または債権者に相続放棄の事実を伝えるためといったケースに必要となるときがあります。

さらに、弁護士は債権者への対応も可能です。相続放棄が認められなかったときは弁護士にその通知が届き、期限内に不服申立(即時抗告)手続きもしてもらえます。

司法書士に相続放棄を依頼するケース:費用を抑えつつ専門家に任せたい人向け

相続放棄を司法書士に依頼するのに向いている人は、次のような人です。

- 仕事などで忙しい、または期限が迫っていて余裕がない

- 専門家に依頼したいけど費用は抑えたい

- 可能な範囲で自分で手続きを行いたい

司法書士に依頼するメリットは、「手続きをある程度任せつつ、費用を抑えられる」ため、支払う費用と自分で行う手間のバランスが取れていることです。専門家のアドバイスも適宜得られるため、自分で行うよりもより確実に、そして安心して手続きを進められるはずです。

司法書士に代理申請を依頼する場合、相続放棄手続きの流れを解説します。司法書士に相続放棄を依頼した際の流れは、次のような10ステップに分けられます。

- メールや電話で無料相談を行う

- 提案と見積を確認する

- 必要書類の収集・相続人調査をしてもらう

- 作成した「申述書」に、依頼主が署名捺印をする

- 家庭裁判所へ申し立てる

- 家庭裁判所から「照会書」が依頼主に届く

- 司法書士からの助言をもらう

- 依頼主が「照会書」に回答し、家庭裁判所へ返送する

- 依頼主に「通知書」が届く

- 「証明書」の請求する

ステップ1~3までの流れは、手続きの準備段階がメインであるため、弁護士に依頼する時とまったく同じです。ステップ4以降についてもほぼ同じですが、依頼主本人が手続きしなければならないケースがいくつか登場します。ステップの流れに沿って解説していきます。

ステップ3「必要書類の収集取得・相続人調査をしてもらう」では、弁護士への依頼と同様に、1つのサービスとしてまとまっているのか、別なのかを確認しましょう。

ステップ4の「相続放棄申述書の作成と家庭裁判所への申し立て」の際には、依頼主は署名捺印をする必要があります。このステップ4で弁護士との違いが発生します。

ステップ6では、家庭裁判所からの「照会書」が依頼主本人に届きます。司法書士の主な業務範囲が、書類作成代行まであるためです。したがって、ステップ6~8の流れにおける家庭裁判所とのやり取りは、依頼主本人が行う必要があります。ただし、まったくの独力で回答書を作成しなければならないというわけではありません。

ステップ7にもあるように、司法書士は「照会書」への回答について依頼主に助言することができます。そのため、依頼主は不明点について司法書士の意見をききながら、回答書の作成が可能です。これは司法書士に依頼する大きなメリットの1つだといえるでしょう。なお、「家庭裁判所から照会書が届く」までの期間は、申し立て手続きが完了してから1~2週間程度です。

最後に、司法書士は弁護士と同様に、債権者への対応も可能です。しかし、相続放棄が認められなかったときの不服申立(即時抗告)や訴訟への手続きは、認定司法書士という一部の司法書士しか対応できないことが注意点として挙げられるでしょう。

《3つのケース別》相続放棄の追加費用

ここまで解説してきた費用相場は、あくまでも基本的なケースにおいて発生する料金。さまざまな条件により、相続放棄の費用は変動する可能性があります。こちらでは、どのようなときに追加で費用が必要となるかをケース別に3つ解説します。

相続放棄申述の期限が過ぎているケース

相続放棄は、相続開始を知った日から3か月の熟慮期間までに完了させなければなりません。しかし、相続開始を知った日から3か月が経過した後でも、相続放棄が認められるケースもあります。

熟慮期間の3か月が過ぎた後に相続放棄の手続きを行う場合だと、期限内に手続きしなかった正当な理由を証明するために「事情説明書(上申書)」を追加で提出しなければなりません。

弁護士や司法書士といった専門家に事情説明書の作成依頼をすると、内容に不備がなく家庭裁判所に認めてもらえるような事情説明書の作成が可能でしょう。

しかし、専門家に依頼するとその分の費用・手数料が追加で発生します。基本料金に追加される費用は1~2万円が一般的です。問い合わせて納得いく金額かどうかを確認することをオススメします。

死亡した人の財産調査も依頼するケース

相続放棄をするかどうかを検討するために、死亡した人の財産調査は必須です。借金などのマイナスの財産と預貯金や不動産などのプラスの財産の総額がいくらなのか、正確に把握する必要があります。そうしないと、後になって多額の借金が発覚して生活が苦しくなるという事態を引き起こしかねません。

そのため、財産調査と相続放棄はセットで行った方が、より安心で間違いなく遺産相続ができるでしょう。3か月というタイムリミットを考慮するならば、なおさら専門家による迅速な財産調査を依頼した方が確実だといえます。

財産調査の費用相場は、弁護士と司法書士ともに20~30万円程度のようです。自分で調査して想定外の時間を要してしまい、期限までに間に合わなくなる前に、一度専門家に無料相談することをオススメします。

相続財産清算人選任の申し立てが必要なケース

相続人全員が相続放棄をした場合、「相続財産清算人」を選任するための費用が発生します。相続財産清算人とは、誰も相続しなくなった、つまり全員が相続放棄した財産を管理する人。相続人が家庭裁判所に申し立てることで、相続財産清算人は家庭裁判所により選任されます。

相続財産清算人が必要となる理由は、相続人が相続放棄をしても新たに財産管理する人が登場するまでは財産管理をする義務が残るためです。そのため、誰も管理しなくなった死亡した人の財産の管理を担うのが相続財産清算人ということです。

申立人になれるのは、相続放棄をした人以外では、債権者など死亡した人の利害関係者や検察官などです。申立人や戸籍謄本などの必要書類を準備して、死亡した人の最終住所地を管轄する家庭裁判所に選任の申し立てを行います。

相続財産清算人の選任手続きに掛かる主な費用は次の通りです。

- 収入印紙代:800円

- 戸籍謄本など書類の取得費用:1000~5000円程度

- 官報広告料:4230円

- 郵便切手代:1000円程度(家庭裁判所による)

- 報酬:月額1~5万円程度(※場合よる)予納金:10~100万円

相続財産清算人への報酬や業務に掛かる費用は、基本的に遺産から支払われます。相続財産清算人への報酬相場は月額1~5万円と言われています。しかし、必ずしも多額の遺産が遺されているとは限らず、遺産だけで報酬の支払いがまかなえ切れないケースも発生します。このように遺産総額が少ないケースに、申立人が家庭裁判所に支払うのが「予納金」です。

「予納金」とは、手続きする上で将来費用が不足することを想定し、申立人が事前に家庭裁判所に納めておく金銭です。具体的には、相続財産清算人への報酬と、業務を進めるための費用のことで家庭裁判所により算出されます。

一般的に、予納金は10~100万円程度が費用として発生するといわれており、相続財産の管理業務が終了した際に、予納金の余った分は申立人に返還されます。財産が預貯金だけであれば管理費用は発生しませんが、不動産や土地が含まれるときには注意が必要です。

《注意点》相続放棄で押さえたい4つのこと

相続放棄に関する注意点を解説します。「うっかり忘れていた。勘違いしていた」ということがないようにしておきましょう。相続放棄で押さえておきたい注意点は次の4つです。

- 申請期限は相続開始を知ってから3か月しかない

- 申請は一度しかできない

- 一度受理されると撤回できない

- 勝手に財産を処分してはいけない

繰り返しお伝えしているように、相続放棄の手続きの申請期限は、原則として「相続開始を知った日から3か月(熟慮期間)」しかありません。3か月の期限を超えた後に、家庭裁判所に相続放棄を申し立てて自分たちだけの力で認めてもらうのは、大変困難といえます。弁護士や司法書士など専門家の力を借りても、必ずうまくいくとは限らないぐらい難しいようです。そのため、なるべく早めに専門家に依頼しておくと安心だといえます。

相続放棄の申請は一度しかできません。家庭裁判所に申請が却下された後に、もう一度申請することはできません。審判後の2週間以内であれば、高等裁判所に「即時抗告」という不服申し立て手続きができますが、それでも家庭裁判所の下した審判が覆されるのは難しいでしょう。

また、相続放棄が家庭裁判所に一度認められてしまうと、相続人(申述人)は家庭裁判所の下した「相続放棄の審判」を撤回できません。家庭裁判所が下した相続放棄に対する審判は、やり直しがきかない重大な決定事項だといえます。そのため、相続放棄を選択するかどうかは慎重に判断し、相続放棄をするのであれば確実に受理されるように綿密な準備をした方がよいでしょう。

相続人が「背信行為」をしていた場合、家庭裁判所から相続放棄が受理されていたとしても、その相続放棄は取消処分となり、単純承認したとみなされます。(民法921条)「背信行為」は主に3つの種類に分けられます。価値のある相続財産を隠したり、債権者の不利益になると知ったうえで身勝手に消費したり、相続財産を財産目録に悪意をもって掲載しなかったりした場合です。

また、「背信行為」のような不正行為に該当しなくても、相続財産を使用・売却・譲渡・損壊する「処分行為」も、相続放棄が認められなくなる行為なので注意が必要です。(民法921条)どうしても処分したい相続財産がある場合は、無料相談などを活用して専門家の意見を取り入れながら行うことをオススメします。

「相続放棄の方法や手続き」について、さらに詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

ケース別の費用相場を比較。確実に相続放棄したいなら専門家に依頼を!

相続放棄を自分で行うか、専門家に依頼するかケース別で費用相場を解説してきました。

費用を低く抑えたいのであれば自分で行ってもよいでしょう。しかし、相続自体が人生で何回も経験することではないため不慣れなことが多いです。さらに、一般の人が相続開始を知ってから3か月という短い期限内に、すべての必要書類を集め、申述書をミスなく作成することは難しいかもしれません。

そのため、「相続放棄」を家庭裁判所に認めてもらうためには、費用が高くなったとしても、弁護士や司法書士といった専門家に代理申請を依頼する方がよいといえます。

相続放棄の手続きの手間から解放され時間の節約になるだけでなく、プロに任せることで安心につながるでしょう。豊富な経験と実績を持つ専門家に無料相談してみることをオススメします。