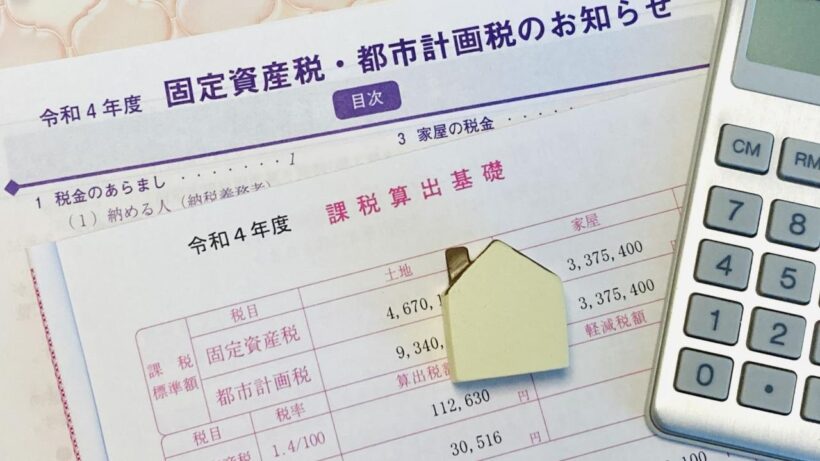

相続放棄をした不動産の固定資産税の納税通知書が届いた場合、どのように対応すべきかお悩みではありませんか。原則、相続放棄をした人は、相続放棄した不動産の固定資産税の支払い義務がなくなります。しかし、タイミングによっては納税義務者となるため注意が必要です。本記事では、固定資産税の課税対象者の決まり方や相続放棄後に納税通知書が届く理由・対処法をご紹介します。

目次開く

地元の専門家をさがす

相続放棄した不動産の固定資産税は原則として払わなくていい

相続放棄すると、相続財産に含まれる不動産の固定資産税の納税義務は発生しなくなります。そのため、原則として固定資産税の支払いは不要です。

固定資産税の納税義務者は、原則として1月1日時点において固定資産課税台帳に掲載されている方です。固定資産ごとに課税されるため、自宅の土地と建物で名義人が異なる場合はそれぞれに課税されます。

一方、相続放棄とは、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産もすべて放棄することです。自身に相続が発生した事実を知ってから3か月以内に、家庭裁判所で申し立てを行わなければなりません。

相続放棄をした人は、そもそも相続人ではなかったとして扱われるため、固定資産税の納税義務はなくなります。

しかし、タイミング次第では相続放棄をした人であっても固定資産税の納税義務が発生する場合がある点に注意しましょう。相続放棄を家庭裁判所で受理されるタイミングが1月1日を過ぎると、固定資産税課税台帳に納税義務者として登録されてしまいます。

次の章では、相続放棄をしても固定資産税の納税義務者となってしまうケースをご紹介します。

相続放棄をしても固定資産税の納付が必要なケース

相続放棄をしても固定資産税の納付が必要になるケースは、主に2つあります。

- 市区町村役場に不動産の相続人であると推定された

- 債権者代位登記をされた

詳しく確認しましょう。

市区町村役場に不動産の相続人であると推定された

相続放棄の手続き中であっても、市区町村役場に不動産の相続人であると推定されると納税義務が発生するケースがあります。

大前提として、市区町村役場で作成される固定資産課税台帳には毎年1月1日時点における所有者が記載され、その方が納税義務者となります。

もともとは、被相続人が納税義務者として固定資産課税台帳に記載されていました。しかし、被相続人が亡くなると通常は法定相続人が新たな所有者となることから、市区町村役場は推定相続人が所有者になるはずだという仮定のもと固定資産税課税台帳に登録します。

年内に相続放棄の受理が完了していれば相続人から除外されているため、納税義務は原則発生しません。しかし、11月や12月に相続放棄の手続きを開始した場合には注意が必要です。

なぜなら、相続放棄の手続きを年内に行っていたとしても、家庭裁判所に受理されたタイミングが翌年1月1日以降となる場合があるからです。この場合、1月1日時点において相続放棄手続きは完了していません。

市区町村役場は相続放棄の手続きの最中であることを把握できないため、推定相続人として固定資産税課税台帳に記載されてしまい納税義務が発生してしまいます。

これは、地方税法第343条第1項で定められており、課税台帳に登録されていると本来の所有者でなくても課税されてしまいます。

固定資産税は、固定資産の所有者(質権又は百年より永い存続期間の定めのある地上権の目的である土地については、その質権者又は地上権者とする。以下固定資産税について同様とする。)に課する。※引用:地方税法|第343条(固定資産税の納税義務者等)

相続放棄の熟慮期間である相続を知ってから3か月以内に家庭裁判所で手続きをしたとしても、1月1日時点で受理されていなければ固定資産課税台帳に名前が記載されてしまう点に注意しましょう。

債権者代位登記をされた

固定資産課税台帳に名前を記載されている理由の1つに、債権者代位登記をされたケースがあります。

債権者代位登記とは、債権者が債務者の登記申請権を代位行使して登記申請することです。本来、不動産の所有権を証明するために登記を行います。そのため、登記するかどうかは所有権を持つ人の自由です。

しかし、債権者は支払いを期待していたとしても、土地や建物の相続登記がされないままだと差し押さえなどの強制的な手続きができないまま、債権の回収ができません。

そこで、債権者が債務者の代理で登記手続きができる制度があり、これの制度が債権者代位登記です。債権者代位登記は相続人の同意が不要なため、知らない間に所有者として登記されることになります。

相続放棄すると代位登記は無効になりますが、課税義務は残ります。課税処分を取り消すには、不服申し立てを行って認められなければなりません。

相続放棄をしたのに固定資産税を請求された場合の対処法

ここからは、相続放棄をしたにもかかわらず固定資産税を請求された場合の対処法について解説します。

ただし、固定資産税の納税通知書が届いたら納税する義務があることが原則とされています。納税しないまま放置していると、遅延損害金や資産の差し押さえなどのリスクが生じるため注意しましょう。

相続放棄をした方が固定資産税を請求された場合の対処法について、下記の4つのポイントを解説します。

- 固定資産税を立て替えて納税し、本来の納税義務者に請求する

- 課税を取り消してもらう不服申し立てを行う

- 固定資産税の納税通知書が届かないようにするためには

- 支払ってしまった固定資産税は還付される?

詳しく確認しましょう。

固定資産税を立て替えて納税し、本来の納税義務者に請求する

一度固定資産税を立て替えて納税を済ませ、本来の納税義務者に請求する方法があります。

相続放棄をするとそもそも相続人ではなかったとして扱われるため、不動産の持ち主ではありません。つまり、不動産の持ち主ではない人が固定資産税を支払うと「納税義務者が支払うべき税金を立て替えた」状態になります。

このとき、本来の納税義務者に対して立て替えて支払った金銭を請求することが可能です。これを求償権と呼びます。

ただし、立て替えて支払った元相続人には本来の納税義務者に請求する求償権が保証されているものの、本来の納税義務者は固定資産税の課税の仕組みや求償権について知らない可能性があります。

伝え方によってはトラブルに発展する恐れがあるため、返金を求める際には経緯や理由をしっかり説明するよう心がけましょう。

課税を取り消してもらう不服申し立てを行う

課税を取り消してもらう不服申し立てを行う対処法もあります。

不服申し立てとは、国や地方自治体が行った処分などに対して不服があるときに、行政不服審査法にもとづいて審査請求をすることです。

固定資産税の課税処分に対する申し立ては、審査請求書を作成して審査請求先である納税先の市区町村役場へ提出します。期限は、納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内です。

ただし、過去の判例をみると、納税義務者が亡くなった方の配偶者や子どもなど、もともと相続人だった方は相続放棄をしたとしても、納税通知書が届いたら納税を回避できないと考えておきましょう。

固定資産税の納税を回避するには、そもそも固定資産税の納税通知書が届かないように対策するしかありません。

固定資産税の納税通知書が届かないようにするためには

不服申し立てを認めてもらうことは難しいため、納税を回避するには、そもそも固定資産税の納税通知書が届かないように対策することが重要です。

固定資産税の納税通知書が届かないようにするためには、下記の2つが有効です。

- 相続放棄が受理されたら市区町村役場に受理通知書を提出する

- 不動産を相続する相続人に相続登記をしてもらうよう促す

それぞれ確認しましょう。

相続放棄が受理されたら市区町村役場に受理通知書を提出する

相続放棄したことを証明するために、相続放棄が受理されたら市区町村役場に受理通知書や相続放棄申述受理証明書を提出しましょう。

相続放棄をした方は、相続財産を相続する権利を失うため、不動産の持ち主ではないとみなされます。相続放棄したことを証明すれば、納税通知も届かなくなります。

とくに、11月・12月に相続放棄が受理された場合には注意が必要です。相続放棄の受理されたタイミングと市区町村役場が相続放棄の事実を知るタイミングには時差があります。

確実に固定資産課税台帳への記載を回避するためにも、早めに相続放棄したことを市区町村役場へ伝えるようにしましょう。

不動産を相続する相続人に相続登記をしてもらうよう促す

不動産を相続する相続人に相続登記をしてもらいましょう。相続登記をして不動産が相続した人の名義になれば、市区町村役場も不動産の納税義務者が誰かが明確になり、相続放棄した方の名前が固定資産課税台帳に記載されることはありません。

ただし、相続放棄をすると自分で不動産の名義変更をすることができず、相続放棄をしていない他の相続人の名義変更に関して意見を聞いてもらえない場合があります。そもそも遺産分割で揉めていれば、誰が不動産を引き継ぐかが決まっていないため相続登記も先延ばしになってしまう恐れもあります。

相続トラブルに発展する前に弁護士や司法書士への相談を促してもよいでしょう。

支払ってしまった固定資産税は還付される?

相続放棄をして固定資産税の納税義務がないにもかかわらず、納税通知書に従って支払いを済ませた場合、還付請求によって支払った金銭が還付される可能性があります。

一般的に固定資産税が還付請求される理由は、固定資産税の算定間違いによる過払いの発生です。しかし、相続放棄をしているにもかかわらず納税したときにも一定の要件を満たすことで、還付請求が認められる場合があります。

還付請求が認められるための要件は、下記の両方を満たすことです。

- 納税期限の翌日より5年以内に請求を行う

- 還付を請求する法律上の根拠がある

繰り返しとなりますが、固定資産課税台帳に名前が記載されていれば法律上納税義務者となっていて、還付を請求する法律上の根拠がないとみなされるため還付は認められないでしょう。

一方、年内に相続放棄が受理されており、固定資産課税台帳の名前を変更しているのに課税通知がきた場合、還付を請求する法律上の根拠が認められる可能性があります。

地元の専門家をさがす

固定資産税と相続放棄に関する注意点

固定資産税と相続放棄に関する注意点について、下記の通り解説します。

- 不動産だけを相続放棄することはできない

- 相続財産から固定資産税を支払うと、相続放棄できなくなる可能性がある

- 固定資産税を滞納している場合は、相続放棄すべきか慎重に判断を

順番に確認し、あとから後悔しないよう注意しましょう。

不動産だけを相続放棄することはできない

「不動産を引き継ぐと維持費にお金がかかる」といって、不動産だけを相続放棄することはできません。相続放棄をすると相続人としての立場を失うため、すべての相続財産を引き継ぐ権利も失います。

そのため、固定資産税を支払いたくないという理由だけで相続放棄をすると、あとで後悔することになりかねません。一度相続放棄の手続きを済ませると撤回することはできないため、引き継ぎたい相続財産がある場合には慎重に判断しましょう。

相続財産から固定資産税を支払うと、相続放棄できなくなる可能性がある

相続財産のなかから固定資産税を支払うと単純承認の意思があるとみなされてしまい、相続放棄が認められなくなる場合があるため注意しましょう。

単純承認とは、相続が発生したときに被相続人のプラスの財産・マイナスの財産のすべてを引き継ぐ相続方法です。自身が相続開始を知った日から3か月以内に相続放棄や限定承認の手続きをしなければ、自動的に単純承認を選んだとみなされます。

また、下記のような行動は相続財産の処分行為をしたとみなされるため、相続放棄が認められません。

- 被相続人の預貯金の引き出しや解約

- 実家などの不動産の売却や解体

- 入院費や光熱費の支払い

- 賃貸アパートや携帯電話代の支払い

固定資産税を亡くなった方の預貯金から支払ってしまうと、相続財産の処分行為をしたとみなされる恐れがあります。安易に相続財産を使って支払いを済ませるのではなく、自らの財布から支払うようにしましょう。

固定資産税を滞納している場合は、相続放棄すべきか慎重に判断を

亡くなった方が固定資産税などの税金を滞納している場合、滞納分は相続財産となって相続人が納税義務を引き継ぎます。滞納分を相続すると市区町村役場から納税義務継承通知書が送付され、滞納額や納税義務の割合、請求期限などが知らされます。

相続放棄をすると滞納分の納税義務は免除されますが、滞納分以外の相続財産も引き継げなくなる点に注意しましょう。

相続放棄を検討している場合は専門家に相談しよう

相続放棄をしたのに固定資産税の納税通知書が届いた場合、1月1日までに相続放棄の受理が終わっておらず、市区町村役場で作成される固定資産課税台帳に名前が記載されている可能性があります。

しかし、なかには相続放棄の受理が終わっているのにもかかわらず固定資産税を支払った方もいるでしょう。この場合、本来の納税義務者に返還を請求して解決できる可能性があります。

親族や市区町村役場と直接話し合って解決できない場合には、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。また、相続放棄には期限があるため、迷っている方は早急に検討と準備を進めなければなりません。放棄すべきかどうかも含めて、相続に強い専門家に相談しましょう。

相続プラスでは、相続放棄に強い専門家を紹介しています。悩み別・エリア別に検索できるため、今抱えている問題を解決してくれる弁護士や司法書士を探せます。ぜひ、気軽にご利用ください。

地元の専門家をさがす