「妻にだけ財産を残したい」「絶縁した息子には財産を与えたくない」など、特定の1人にすべての遺産を相続させたい場合がありますよね。このような場合、遺言書で1人にすべて相続させることが可能です。しかし、複数の相続人がいる場合、不公平に感じてトラブルを招くかもしれません。本記事では、遺言書で1人に相続させるケースや遺言書の作成方法、注意点について解説します。また、自分以外の1人が相続する遺言書が残されたときの対処法や、自分1人で相続することになったときの注意点も解説しています。相続人全員が納得できる形で遺産分割する方法を検討しましょう。

地元の専門家をさがす

遺言書で1人にすべて相続させるのはそもそも可能?

結論からお伝えすると、遺言書で1人に遺産相続させることは可能です。

遺言書では特定の人や団体を指定して、遺産の譲り先を記載できます。譲り先の人数指定や制限も無いため、特定の1人を指定することは可能です。

ですが、民法には民法で定められた相続財産を相続する権利を持つ「法定相続人」が定められており、そこに最低限相続できる割合である「遺留分」も定められています。

そのため、準備もせずに遺言書で1人に全ての遺産相続をさせようとすると、法定相続人が遺留分を侵害されたとして、訴訟などのトラブルに発展する可能性が高いです。

遺言書で1人に遺産相続させたい理由・ケース

遺言書で1人に遺産相続させたいと考える理由やケースは、人によってさまざまです。ここでは、1人に相続させたいと考える主な理由をご紹介します。

夫婦に子どもがいないとき

子どもがいれば法定相続人は配偶者と子どもですが、子どもがいなければ直系尊属(両親・祖父母)あるいは、兄弟姉妹となります。

配偶者の今後の生活や金銭面を考慮して、住居の家や預貯金を配偶者にのみ残したいというケースは珍しくありません。

1人に相続させた方が手続きが簡単なとき

預貯金が少なく、住んでいる家だけが相続財産だった場合、1人に相続させた方が手続きがスムーズです。理由としては、土地や家を物理的に分けることは難しいことと、不動産の共有名義は利活用が不便になったり、相続のたびに権利関係が複雑化していくためです。

たとえば、以下のような場合は1人に相続させた方が手続きは簡単でしょう不動産以外にも、会社や個人事業を継がせたい人が決まっているのであれば、事業に関わる財産を1人の相続人に相続させることは珍しくありません。

第三者に遺贈したいとき

第三者に遺贈したい場合、遺言書で遺贈先を指定することが可能です。たとえば、以下のようなケースが考えられます。

- 事情があって入籍していなかった内縁の妻にすべての財産を相続させたい

- 子どもたちには十分に生前贈与をしたため、残った財産は慈善団体へ全額寄付したい

他の相続人には生前に十分な援助をしていたとき

指定した1人以外の相続人に生前に十分な経済的援助をしていた場合、不平等感があるために1人に相続させたいと考えるケースもあるでしょう。たとえば、以下のようなケースが考えられます。

- 長女には結婚資金を渡したが、未婚の次女には渡していない

- 長男にはマイホーム建築時に援助をしたが、次男は借家生活をしていて援助の機会がなかった

このように、相続人の間で経済的援助の額に格差があるため、1人に相続させたいと考える場合もあります。

他の相続人とは不仲だったとき

例えば相続人が2人いて、そのうち1名とは相続人とは疎遠や不仲である場合には、結果として1人に全て相続させたいと考える場合があります。このような場合にはトラブルに発展する可能性が高いので、事前の準備が必要になります。

遺言書の有無にかかわらず無条件で1人に相続されるケース

遺言書の有無にかかわらず、無条件で1人に相続されるケースもあります。どのようなケースがあるのか、ケース別に解説します。

法定相続人が1人しかいない

そもそも法定相続人が1人しかいない場合、その人がすべての遺産を受け取ります。配偶者がいれば常に法定相続人となりますが、配偶者以外の人は以下の順位で法定相続人となります。

| 第一順位 | 子ども・孫などの直系卑属 |

|---|---|

| 第二順位 | 両親・祖父母などの直系尊属 |

| 第三順位 | 兄弟姉妹 |

このように優先順位が決まっているものの、法定相続人が1人しかいないケースも十分に考えられます。あらかじめ、誰が法定相続人となるかを確認しておきましょう。

「法定相続人」について、詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

他の法定相続人が相続放棄した

複数の法定相続人がいた場合でも、他の相続人全員が相続放棄すると法定相続人は1人だとみなされます相続放棄をすると、最初から法定相続人ではなかったものとして扱われ、遺産を相続する権利を失います。

法定廃除されたりや相続欠格事由

他の法定相続人が廃除されたり相続欠格事由に該当したりして、法定相続人が1人になるケースもあります。相続廃除とは、被相続人の意思で相続の権利を剥奪することです。相続人になると推定される人から侮辱・虐待を受けたり、非行があったりした場合に家庭裁判所の手続きで法定相続人から排除できます。

また、相続欠格とは、相続に関する法律を犯す行為をした法定相続人が相続の権利を失うことです。たとえば、遺言書の偽造・廃棄・隠蔽や、他の法定相続人を殺害しようとした場合などに該当します。

遺言書を作る前に知っておきたいこと・注意点

1人に相続させるための遺言書を作成する前に、以下のような知っておきたいことや注意点があります。

- 遺言書通りに遺産分割されるとは限らない

- 遺言無効を主張される可能性がある

- 他の相続人から遺留分侵害請求をされる場合がある

順番に確認しましょう。

遺言書通りに遺産分割されるとは限らない

法定相続人全員が納得すれば、遺言書通りに遺産分割をせずに遺産分割協議によって分割方法を決められることが認められています。遺言書が残されていたとしても、遺言書の内容よりも遺産分割協議で決定した内容が優先されるケースがあると覚えておきましょう。

遺言無効を主張される可能性がある

他の相続人が遺言書の内容に納得せず、遺言が無効だと主張することがあります。実は、遺言書には決められた書式や書き方のルールがあり、これらを守っていない場合、法的な効力が認められません。そのため、遺言書の内容が無効と判断されてしまうことがあるのです。

また、遺言を無効にしたいと考える相続人がいれば、書式通りに作成されていても家庭裁判所で調停や訴訟を起こすことができます。

遺言書の内容が無効になると、遺産は法律で決められた相続分に従って分けられることが多くなります。そのため、特定の人や団体に遺産を渡したい場合でも、希望通りに受け取ってもらえない可能性があります。したがって、遺言書を作成する際は十分に注意が必要です。

他の相続人から遺留分侵害請求をされる場合がある

1人に相続させるための遺言書を残しても、遺留分を持つ法定相続人が遺留分侵害請求をする可能性があります。

兄弟姉妹が法定相続人である場合を除き、法定相続人には遺留分があります。法律で定められた遺留分を受け取れなかった場合、相続した1人に対して遺留分の侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができます。

「遺留分」について、詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

地元の専門家をさがす

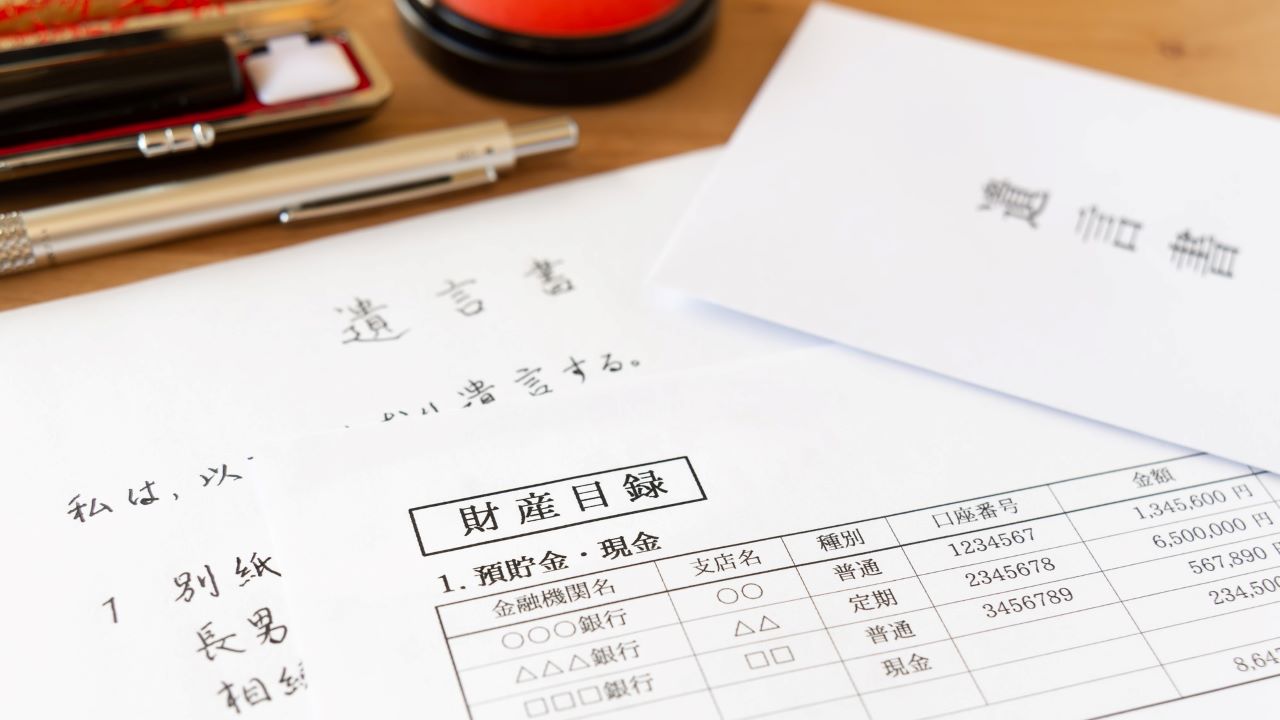

1人にすべて相続させる遺言書の書き方

基本的に1人にすべて相続させる場合であっても、一般的に遺言書を作成する書き方と違いはありません。

しかし、1人にすべてを相続させる遺言書の内容に対して、他の相続人は不満を持つ可能性があります。以下のポイントを抑え、遺言書通りに遺産分割されるよう工夫しておくことをおすすめします。

- 付言事項で気持ちを伝える

- 公正証書遺言で書く

詳しく確認しましょう。

付言事項で気持ちを伝える

相続人同士で揉めないよう、付言事項を書いておきましょう。

付言事項とは、相続人に対して言い残したいことやメッセージを書くことです。以下のような内容を書いておくと、他の相続人の不満や怒りをやわらげられるでしょう。

- なぜその人1人にすべてを相続させるのか

- 相続させなかった人への思い

付言事項には何を書いても問題はありませんが、法的効力はありません。しかし、ありのままの気持ちを残すことで、他の相続人が遺産分割の内容に納得してくれやすくなるでしょう。

公正証書遺言で書く

遺言書の種別の中には公正証書遺言があります。公正証書遺言は公証人が作成するため、書式などの不備によって無効となることはありません。

できるだけ遺言書の内容を実現してもらうためにも、公正証書遺言で作成することをおすすめします。

「遺言の書き方」について、詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

1人にすべて相続させる際の遺言書文例

1人にすべて相続させる際の文例は、以下の通りです。

遺言書

遺言者である相続太郎は、本遺言書により以下の通りに遺言する。

第1条 遺言者の有するすべての財産を、遺言者の妻である相続花子(昭和28年3月21日生)に包括して相続させる。

令和〇年〇月〇日

東京都世田谷区〇〇一丁目1番1号

遺言者 遺言 太郎 実印

また、遺言書付言事項の文例もパターン別にご紹介します。

例1:妻1人に相続させたい場合

遺言者である私相続太郎と、妻である花子は子どもに恵まれず、夫婦ふたりで苦楽を共にしてきました。今後の妻の生活を守るため、最後まで寄り添ってくれた花子にすべての財産を相続させます。

なお、妹の花美には何も残さず申し訳ない気持ちですが、私の気持ちを理解してくれるようお願いします。

例2:介護に献身的だった長男1人に相続させたい場合

遺言者である私相続太郎は、同居をして介護に献身的になってくれた長男・一郎に大変感謝をしています。妻を先に亡くして1人きりだった私に最後まで寄り添ってくれた一郎に、すべての財産を相続させます。

次男・二郎には、結婚や家の建築時に十分な金銭的援助をしたつもりです。一郎には何もしてやれなかったので、私の意思を理解してくれることと思っています。

例3:事業承継をさせる場合

亡き父が始めた食堂を引き継ぎ、体力の限界まで働いてきました。ここまで一生懸命頑張ってきましたが、体力の衰えを感じ遺書を残します。私が亡くなったあとも、長く食堂を経営してもらうため、1人息子である一郎にすべての財産を相続させます。

妻である花子には財産を残せず申し訳ないが、長年愛されてきた店の経営や従業員の生活を考慮すると、財産を分散させることはできません。花子にはいつも支えられ、私の最良の理解者でした。本当にありがとう。

1人で相続を進める際に注意すること

1人で相続を進める際には、以下の注意点を理解しておきましょう。

- 基礎控除が少なくなる

- 負債が多いこともあるので放棄も検討する

- 遺留分請求されるとお金の準備が必要になる場合がある

- 順番に確認しましょう。

基礎控除が少なくなる

法定相続人がもともと1人だったり、相続放棄によって1人になったりした場合、相続税の基礎控除額が少なくなるため注意しましょう。なぜなら、相続税の基礎控除額は、法定相続人の人数によって変動するためです。

法定相続人が1人のときの相続税の基礎控除額は、以下のように計算します。

3000万円+(600万円×1人)=3600万円

3600万円相当以上の相続財産がある場合、相続税の申告が必要です。複数の法定相続人がいるときと比べて控除される額が減るため、納税額も高くなる可能性があります。

負債が多いこともあるので放棄も検討する

マイナスの財産がプラスの財産を上回るのであれば、相続放棄することも検討しましょう。

相続人が1人だった場合、負債を1人で返済していかなければなりません。そのため、早めに相続財産の内容を確認しましょう。

相続放棄には時効があり、相続開始を知ったときから3か月です。3か月以内に家庭裁判所で手続きをしましょう。

遺留分請求されるとお金の準備が必要になる場合がある

他の法定相続人から遺留分請求をされた場合、お金の準備が必要になるかもしれません。基本は相続財産のなかから支払いますが、預貯金が含まれない場合もあるでしょう。

たとえば、住居だった家と土地しかなかった場合でも、金銭で遺留分の弁償金を支払わなければなりません。法定相続人全員が遺言書に納得していなければ遺留分を請求される可能性があるため、円満に遺産分割できる方法を十分に検討しましょう。

まとめ

遺言書で特定の1人にすべて相続させることは可能です。しかし、不公平な内容となるため、相続人同士のトラブルの原因になるかもしれません。そのため、遺言書には納得のいく理由を添えておく必要があります。

また、遺言書で自分だけが相続することになった場合や、自分以外の1人がすべてを相続するよう書かれていた場合にも注意すべき点は多くあります。法定相続人が納得して遺産を分割する方法を模索しましょう。

地元の専門家をさがす