「生命保険を受け取ると相続税がかかる?」「非課税枠があるって聞いたけどどういうこと?」生命保険を受け取ると相続税が発生するケース・しないケース、他の税金が発生するケースがあるので、どの税金の対象になるかを理解しておくことが大切です。この記事では、死亡保険金にかかる税金や非課税枠・注意点をわかりやすく解説します。

目次開く

死亡保険金(生命保険金)は相続税の課税対象になる?

被相続人が被保険者となる死亡保険金は税金の対象です。とはいえ、課税されるのは相続税とは限りません。死亡保険金は、「契約者(保険料を支払っている人)」「被保険者(保険の対象の人)」「受取人(保険金を受け取る人)」の関係性によって、下記のいずれかの税金が課せられます。

- 相続税

- 所得税

- 贈与税

それぞれの税金の発生する主なパターンは以下の通りです。

| 契約者 | 被保険者 | 受取人 | 発生する税金 |

|---|---|---|---|

| 被相続人 | 被相続人 | 相続人A | 相続税 |

| 相続人A | 被相続人 | 相続人A | 所得税 |

| 相続人A | 被相続人 | 相続人B | 贈与税 |

相続税の対象となるのは、被相続人が契約者・被保険者である死亡保険金を受け受け取った場合です。

以下で、それぞれの税金がかかるケースについて詳しくみていきましょう。

相続税が課税されるケース

相続税が課税されるのは、「保険料を支払っている人」と「保険の対象となる人」が同一のケースです。

たとえば、夫が契約する(保険料を支払い)死亡保険で、夫の死亡により妻に死亡保険金が支払われる場合は、相続税の対象となります。

【相続税が発生するケース】

- 契約者:夫(被相続人)

- 被保険者:夫

- 受取人:妻

民法上では、上記の相続税の対象となる死亡保険金は相続財産ではなく、受取人固有の財産として扱われます。そのため、遺産分割の対象にはなりません。とはいえ、被相続人の死亡により支払われるものでもあるため実質的には相続財産であることから「みなし相続財産」として、相続税の対象となるのです。

つまり、他の相続人と保険金を分け合う必要はないけど、相続税はかかるという点は覚えておきましょう。

なお、受取人が相続人以外という場合でも、遺贈により取得したものとして相続税の対象です。後述しますが、この場合は非課税枠の対象外となるため、受遺者の税負担が大きくなる可能性がある点は注意しましょう。

所得税が課税されるケース

所得税が課税されるのは、保険金の支払い者と受取人が同じ人の場合です。たとえば、妻が保険料を支払い、夫の死亡により妻が死亡保険金を受け取る場合が、所得税の対象となります。

【所得税が発生するケース】

- 契約者:妻

- 被保険者:夫(被相続人)

- 受取人:妻

この場合、死亡保険金を一時金として受け取る場合は「一時所得」、年金形式で受け取る場合は「雑所得」となり、所得税の計算方法が異なるので注意しましょう。また、所得税だけでなく住民税の対象にもなります。

贈与税が課税されるケース

契約者・被保険者・受取人がすべて異なる場合は、保険料を支払った人から保険金を受け取った人への贈与とみなされるため、贈与税の対象です。

たとえば、妻が契約者であり、夫が被保険者の死亡保険で、夫の死亡により子どもが保険金を受け取る場合は、妻から子どもへの贈与として贈与税が発生します。

【贈与が発生するケース】

- 契約者:妻

- 被保険者:夫(被相続人)

- 受取人:子ども

贈与税には、年間110万円の非課税枠があるため、受け取った保険金のうち110万円を超える部分が贈与税の対象です。超えた部分に贈与税の税率を乗じることで贈与税額を計算できます。

なお、贈与税は年間の贈与合計額に対して課税される点には注意が必要です。死亡保険金が110万円以下であっても、その年の他に贈与を受けて110万円を超えると贈与税が課せられます。

「生前贈与の非課税」について、詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

相続税の課税対象になる死亡保険金には非課税枠がある

死亡保険金が相続税の対象になる場合でも、保険金全額が相続税の対象となるわけではありません。死亡保険金は、受取人がその後生活していくために大切なお金であることから、非課税枠が設けられているのです。

死亡保険金の非課税金額

死亡保険金の非課税枠は、以下の通りです。

死亡保険金の非課税枠=500万円×法定相続人の人数

たとえば、法定相続人が妻・子ども2人の場合、非課税枠は500万円×3人=1500万円となります。

なお、法定相続人の中に相続放棄した人がいる場合でも、非課税枠を計算する際には人数に含めることが可能です。仮に、上記の例で子どものうち1人が相続放棄していても、非課税枠はそのまま500万円×3人=1500万円となります。

ただし、死亡保険金の受取人が相続放棄している場合は、非課税枠が適用できないので注意しましょう。

また、受取人が相続人以外という場合も、非課税枠は適用されません。たとえば、被相続人の孫が死亡保険金の受取人という場合、孫が代襲相続で相続人でなければ非課税枠が適用されずに、受け取った保険金全額が相続税の対象となるのです。

相続税の基礎控除

相続税が課税されるかは死亡保険金の額だけでは判断できません。相続税は、死亡保険金を含めた相続財産全体が基礎控除を超えた場合に課税されます。

相続税の基礎控除は、下記の通りです。

相続税の基礎控除=3000万円+600万円×法定相続人の人数

死亡保険金が非課税枠を超えている場合でも、相続財産全体で基礎控除内であれば相続税は課税されないのです。

たとえば、以下の場合でみていきましょう。

- 被相続人:夫

- 相続人:妻・子ども2人

- 死亡保険金:3000万円

- その他の相続財産:3000万円

この場合、死亡保険金の非課税枠は500万円×3人=1500万円となり、相続税の対象となる保険金は3000万円−1500万円=1500万円です。

相続税の基礎控除は、3000万円+600万円×3人=4800万円となります。この場合、相続財産合計額は1500万円+3000万円=4500万円であることから、基礎控除内となり相続税が発生しないのです。

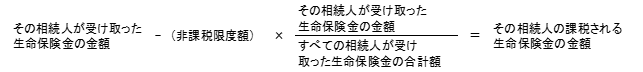

各人に課税される死亡保険金の計算方法

死亡保険金の受取人には複数人を指定することが可能です。ここでは、死亡保険金の受取人が複数いる場合の各人が課税される死亡保険金の計算をみていきましょう。

相続人ごとに課税される金額は、以下の計算で求められます。

※引用:No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金|国税庁

以下の条件で計算していきます。

- 死亡保険金合計:3000万円

- 受取人:妻・子どもAとB(子どもBは相続放棄)で3等分

非課税枠は500万円×3人=1500万円です。「すべての相続人が受け取った保険金合計額」には相続放棄した人の分は含まれないため、妻と子どもAの課税金額は以下のようになります。

課税金額=1000万円−1500万円×1000万円÷2000万円=350万円

なお、子どもBは非課税枠を適用できないため、受け取った1000万円全額が課税対象となります。

ちなみに、子どもBが相続放棄していない場合、それぞれの課税額は次のようになります。

課税金額=1000万円−1500万円×1000万円÷3000万円=500万円

上記のように、相続放棄した人がいるかどうかでも課税額が変わってくるので、注意しましょう。

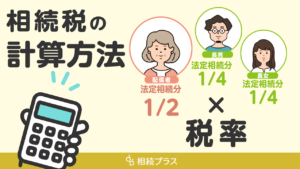

死亡保険金を踏まえた相続税額の計算例

ここでは、死亡保険金が含まれる場合の相続税の計算を具体的にみていきましょう。

相続税の計算はやや複雑で、大まかには以下のステップで計算します。

- 死亡保険金から非課税限度額を差し引く

- 正味の遺産額の算出

- 基礎控除額を差し引く

- 課税金額を法定相続分で按分

- 按分した金額で各人の相続税を算出

- 各人の相続税を合計

- 実際の相続割合で相続税を按分

下記のケースでシミュレーションしていきましょう。

- 相続人:妻・子ども2人

- 死亡保険金:5000万円

- その他の相続財産:3500万円

- 遺産は3等分する

- 相続放棄はなし

死亡保険金の非課税枠は、500万円×3人=1500万円なので課税対象額は5000万円−1500万円=3500万円です。

保険金以外の相続財産が3500万円あるので、相続財産総額は3500万円+3500万円=7000万円となります。

相続税の基礎控除は3000万円+600万円×3人=4800万円です。よって、相続税の対象となるのは、7000万円−4800万円=2200万円となります。

2200万円を法定相続分で按分した場合のそれぞれが取得する金額は以下の通りです。

- 妻(2分の1):1100万円

- 子ども2人=(2分の1を半分ずつ):550万円ずつ

上記の金額に相続税の税率を乗じて、それぞれの相続税額を算出します。

- 妻:1100万円×15%−50万円=115万円

- 子ども2人:550万円×10%=55万円ずつ

よって、相続税合計は115万円+55万円+55万円=225万円となります。

これを実際の相続割合で按分するため、225万円÷3=75万円がそれぞれの相続税となるのです。

ただし、実際には配偶者控除なども適用されるため、上記の税額とは異なってきます。基本的に配偶者であれば配偶者控除で税負担はないでしょう。

「相続税の計算」について、詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

死亡保険金の相続税に関して知っておきたいこと・注意点

死亡保険の相続税に関して知っておきたいこと・注意点として下記の3つが挙げられます。

- 相続放棄をした場合は非課税枠が適用できない

- 孫が死亡保険金を受け取った場合は相続税が2割加算される

- リビング・ニーズ特約を使用した場合

相続放棄をした場合は非課税枠が適用できない

相続放棄した場合でも、死亡保険金を受け取ることができます。ただし、前述のとおり相続放棄すると非課税枠を適用できないため、相続放棄したのに相続税がかかる可能性がある点は注意しましょう。

なお、相続放棄した人がいる場合でも、他の相続人の基礎控除や死亡保険金の非課税枠の計算には影響は出ません。

孫が死亡保険金を受け取った場合は相続税が2割加算される

孫であっても受取人に指定することで死亡保険金を受け取れます。しかし、孫は法定相続人ではないため、非課税枠が適用できない点には注意しましょう。

また、孫は相続税の2割加算の対象です。

2割加算とは、遺贈や相続で財産を受け取った人が配偶者および1親等の血族以外である場合、相続税が2割加算される仕組みをいいます。

孫に相続税がかかる場合は、2割加算されてしまうため税負担も大きくなりがちです。たとえ、孫と養子縁組している場合でも孫は2割加算の対象となります。

ただし、孫と養子縁組している場合、基礎控除・死亡保険金の非課税枠に含めることは可能です。また、孫であっても子の死亡により代襲相続している場合は、基礎控除・死亡保険の非課税枠に含められるだけでなく2割加算の対象外となります。

孫を死亡保険金の受取人に検討している場合は、相続税について考慮したうえで判断することも大切です。

リビング・ニーズ特約を使用した場合

リビング・ニーズ特約とは、余命6か月の宣告を受けた場合に死亡保険金の一定額を受け取れる特約です。被相続人がリビング・ニーズ特約で生前給付金として受け取る場合、被相続人の所得税の対象にはなりません。

ただし、生前給付金を使い切れない場合、相続財産として相続税の対象となります。また、生前給付金が相続財産となる場合、死亡保険金の非課税枠は適用されません。さらに、死亡保険金とは異なる扱いとなり、受取人固有の財産とは見なされないため遺産分割の対象となります。

よかれと思って生前給付金を残しておくと、相続で思わぬ税負担やトラブルに発展する恐れもあるので注意しましょう。

死亡保険金(生命保険金)の相続税については専門家に相談を

死亡保険金では、相続税や所得税・贈与税のいずれかが課せられます。相続税の対象となる場合は、非課税枠や相続税の基礎控除によって税負担を押さえることができるでしょう。しかし、相続放棄がある場合など相続税がどれくらい発生するかは計算が複雑になりがちです。

遺された家族のためにと思っていても、状況によっては思わぬ税負担が伸し掛かってしまうこともあるでしょう。生命保険の相続税の不安や疑問は、税理士に相談して安心して家族に残せるようにしてください。