「できれば遺言書をパソコンで作成したい」と考えていませんか。遺言書には3つの種類があり、種類ごとにパソコンで作成できる範囲が定められています。本記事では、パソコンで作成しても有効となる範囲について遺言書の種類ごとに解説します。作成方法や注意点も解説しているため、ぜひ参考にしてください。最後まで読み、あなたの意思を実現させるための遺言書を作成しましょう。

目次開く

パソコンで作成しても有効となる遺言書の種類

遺言書には3つの種類があり、それぞれパソコンで作成できる範囲が異なります。パソコンで作成しても有効となる遺言書について、下記の表にまとめました。

| 遺言書の種類 | パソコンでの作成が認められる範囲 |

|---|---|

| 自筆証書遺言 | 財産目録のみパソコンで作成できる |

| 公正証書遺言 | 公証人に作成してもらうため、パソコンは使わない |

| 秘密証書遺言 | すべてパソコンで作成できる |

3つの種類の遺言書について、パソコンで作成できるかどうか詳しく確認しましょう。

自筆証書遺言は財産目録のみパソコンで作成可能

自筆証書遺言とは、遺言者が遺言本文・氏名・作成日を手書きで作成する遺言書です。

遺言作成者は自宅や金庫などに保管し、本人が亡くなると相続人が遺言書を見つける必要があります。また、相続人は家庭裁判所で検認を受けなければ相続手続きを開始できません。

遺言書の本文・氏名・作成日は「自筆でなければならない」とルールで定められていますが、民法改正によって平成31年1月13日以降から財産目録をパソコンで作成できるようになりました。

民法改正後は、財産目録を下記のように作成できるようになっています。

- 手書きで作成する

- パソコン・ワープロで作成する

- 家族や知人に代筆してもらう

- 全部事項証明書や通帳コピーなどを使って財産を証明する書類を作成する

あくまでもパソコンで作成できる部分は財産目録のみです。本文や氏名、作成日は手書きでなければ遺言書としての法的有効性が認められないため注意しましょう。

公正証書遺言は自らで作成することが出来ない

公正証書遺言とは、公証人に作成してもらい、公正証書として保管できる遺言書です。

公証人と2人以上の証人のもと遺言作成者から遺言内容を聞き取り、遺言書が作成されます。遺言者が亡くなると相続人は公証役場で遺言書を受け取り、家庭裁判所の検認を行わずに相続手続きを開始できます。

このように公正証書遺言は、パソコンで作成できるかという問題以前に遺言作成者自ら作成するものではありません。遺言作成者の署名や押印も不要です。法的有効性が高いことや相続人の手間が少ないことから、安全で確実な遺言書だと言われています。

秘密証書遺言はすべてパソコンで作成可能

秘密証書遺言とは、自分で作成した遺言内容を秘密にしたまま、公証役場で遺言書の存在のみを証明してもらう遺言書です。遺言に封をした状態で公証役場へ持っていくため、誰にも遺言内容を見られることはありません。

秘密証書遺言は、遺言が書かれた書類と遺言書を入れた封筒に署名押印をすれば、遺言本文も財産目録もパソコンで作成できます。なぜなら要件に自書であることが含まれていないからです。そのため、パソコン・ワープロのほかに、代筆でも認められます。

ただし、秘密証書遺言は法的有効性が保証されないことや費用がかかることから、実務上ではあまり利用されていません。

自筆証書遺言(財産目録)をパソコンで作成する方法

自筆証書遺言を作成する際、財産目録のみパソコンで作成することが可能です。パソコンを活用したいと考えている方向けに、下記の順番に自筆証書遺言(財産目録)をパソコンで作成する方法をご紹介します。

- 自筆証書遺言(財産目録)を作成する流れ

- 自筆証書遺言(財産目録)をパソコンで作成する際のポイント

順番に確認しましょう。

自筆証書遺言(財産目録)を作成する流れ

自筆証書遺言(財産目録)は、下記の3つのステップで作成します。

- パソコンで財産目録を作成する

- 財産目録の全ページに署名・押印する

- 自筆で遺言書本体を作成する

まずは、パソコンで財産目録を作成しましょう。書き方の指定やルールはありませんが、財産が特定できるような書き方をし、漏れなくすべての財産を書き出す必要があります。

正確な財産目録を作成するためには、所有している財産が確認できる書類を収集しましょう。登記簿謄本や各金融機関の残高証明書、証券会社の残高証明書などが挙げられます。

パソコンで財産目録を作成できたら、印刷をして全ページに署名・押印をします。これを忘れると財産目録として認められないため注意してください。使用する印鑑に決まりはありませんが、本人で作成した財産目録であると客観的に証明するためにも、実印を使用することをおすすめします。

すべての財産が一覧で見れる財産目録が作成できたら、自筆で遺言書本体を作成しましょう。自筆証書遺言書保管制度を利用するのであれば用紙のサイズはA4と決まっていますが、利用しない場合は用紙に指定はありません。

遺言書の作成日付を記載し、署名押印を行います。使用する印鑑に決まりはありませんが、財産目録と同じ印鑑を使うと改ざんの疑いが持たれにくいためおすすめです。

自筆証書遺言(財産目録)をパソコンで作成する際のポイント

自筆証書遺言(財産目録)をパソコンで作成するときに知っておきたいポイントは、4つあります。

- 遺言書本体と財産目録は別の用紙に印刷する

- 遺言書本体と財産目録の記述を合わせる

- 財産目録を修正する場合は作り直す

- エクセルやワードなどのソフトを使う

上記のポイントを理解したうえで自筆証書遺言と財産目録を作成しないと、法的有効性が疑われて自分の意思が実現されないかもしれません。詳しく確認しましょう。

遺言書本体と財産目録は別の用紙に印刷する

遺言書本体と財産目録は、異なる用紙に印刷する必要があります。

たとえば、遺言内容が用紙の半分におさまったからと言って、パソコンで作成した財産目録を同じ用紙に印刷することは禁止です。別々の用紙に印刷していなければ形式不備となり、せっかく作成した遺言書も無効として扱われます。

遺言書本体と財産目録の記述を合わせる

遺言書本体と財産目録の記述を合わせ、誰が見ても指定されている財産が特定できるようにしましょう。

たとえば、財産目録で「①自宅の家屋」とするのであれば、遺言書本体でも「①自宅の家屋」と記載します。そうすることで、第三者が見ても「自宅の家屋」を指していることがわかり、より明確な遺言を相続人らに残せます。

財産目録を修正する場合は作り直す

もし、パソコンで作成した財産目録の内容に誤りがあった場合は、訂正せずに作り直すようにしましょう。財産目録の修正をする場合は、自筆証書遺言の細かな修正ルールを適用させなければなりません。ルールと異なる修正をしてしまうと形式不備として扱われる恐れがあります。

自筆証書遺言を修正するときのルールは、下記の通りです。

- 訂正する箇所に二重線を引く

- 二重線のうえに押印する

- 修正箇所の横に正しい文字を自筆する

- 遺言書の余白部分に訂正した箇所と削除した文字・追加した文字を自書で記載して署名・押印をする

このように細かなルールを守る必要があるため、パソコンで作成し直す方が無効になるリスクを回避しやすくなります。もともとパソコンで作成していれば、修正作業もそれほど負担にならないでしょう。これが、パソコンで財産目録を作成するメリットの1つでもあります。

エクセルやワードなどのソフトを使う

財産目録をパソコンで作成する場合、エクセルやワードなどのソフトを活用しましょう。

体裁を整えることが簡単なため、遺言作成者本人以外の人が見たときにもわかりやすい財産目録を手軽に作成できます。また、作成後に修正や変更があった際の対応も難しくありません。

もちろん、エクセルやワードの活用が必須というわけではありませんが、あとで見返したときに自分でもわかりやすいため積極的に活用することをおすすめします。

秘密証書遺言をパソコンで作成する方法

秘密証書遺言は、遺言書本体も財産目録もパソコンで作成することが認められています。パソコンで作成したいと考えている方向けに、下記の順番に秘密証書遺言をパソコンで作成する方法をご紹介します。

- 秘密証書遺言を作成する流れ

- 秘密証書遺言をパソコンで作成する際のポイント

順番に確認しましょう。

秘密証書遺言を作成する流れ

秘密証書遺言は、下記の3つのステップで作成します。

- 遺言書本体と財産目録をパソコンで作成する

- 遺言書本体と財産目録を封筒に入れて封をする

- 証人2人とともに公証役場へ行く

秘密証書遺言の場合、遺言書本体も財産目録もパソコンで作成できます。使用する用紙やインクの指定はもちろん、書き方にもルールがありません。ただし、長年保管することになるため、消えやすいインクや破れやすい素材の用紙は避けることをおすすめします。

自筆証書遺言では自筆で書かなければならない遺言書本体とパソコンで作成できる財産目録は別々の用紙で作成しなければなりませんが、秘密証書遺言は1つの用紙にまとめて作成することが可能です。

遺言書本体と財産目録を作成したら印刷し、遺言者本人の署名と押印をします。その後、遺言書本体と財産目録を封筒に入れ、印鑑で封を閉じます。このとき中に入れた遺言書本体や財産目録と同じ印鑑を使用しなければなりません。また、封筒にも署名・押印をしましょう。

遺言書が作成できたら、証人2人以上とともに公証役場へ赴きましょう。遺言書が入っている封筒を公証役場に提出し、自分が作成した遺言であることの証明として住所と氏名を公証人に申述します。

最後に公証人が遺言書の提出日と遺言者の申述を封紙に記載し、封紙に遺言者本人と証人2人が署名捺印をして秘密証書遺言が完成します。公証役場には、遺言書の存在だけが記録されます。遺言書は自宅や金庫などで大切に保管しましょう。

秘密証書遺言をパソコンで作成する際のポイント

秘密証書遺言をパソコンで作成するときに知っておきたいポイントは、3つあります。

- 遺言者の署名と押印をしなければならない

- 遺言書と同じ印鑑で封印する必要がある

- 遺言内容の有効性までは保証されない

順番に確認しましょう。

遺言者の署名と押印をしなければならない

パソコンで作成した遺言書本体や財産目録には、自筆の署名と押印を毎葉にしなければなりません。これは、秘密証書遺言の要件の1つであるため、忘れてしまうと法的有効性が問われます。

公証役場では封をした状態で遺言書を持っていくため、中身をチェックしてもらえません。署名・押印を忘れないように注意しましょう。

遺言書と同じ印鑑で封印する必要がある

遺言書本体や財産目録に使った印鑑と同一のものを使って封印しましょう。もし、異なる印鑑を使用した場合、その遺言書が無効となってしまう恐れがあります。

また、同様の理由から、封筒に署名押印する際に使う印鑑も同一のものを用いてください。

遺言内容の有効性までは保証されない

秘密証書遺言で書かれた遺言内容の法的有効性については保証されないため、作成する際には細かな要件を満たすように注意しなければなりません。

秘密証書遺言は公証役場に持っていき、証人2人以上の前で封書を提出します。公証人が封紙に遺言者の申述を記載して遺言者と証人が封紙に署名押印をしますが、これはあくまでも遺言書の存在を証明するための手続きです。

公証人が遺言内容を確認することはなく、ただ遺言書の存在のみが証明されます。せっかく作成しても要件が守られていないせいで無効となってしまえば、あなたの意思が実現される可能性が低くなってしまいます。

確実に遺言を残したいのであれば、秘密証書遺言に関して弁護士や司法書士などの専門家に相談することも検討しましょう。

パソコンを使用して遺言書を作るときの注意点

パソコンを使用して遺言書を作るときの注意点は、下記の通りです。

- 無効な遺言書に注意する

- 自筆証書遺言・秘密証書遺言には改ざんや紛失のリスクがある

- 遺留分も考慮して遺言書を作成する

- 遺言の変更や撤回も可能

- 遺言書の作成や内容について専門家に相談することも検討する

順番に確認し、あなたの意思を実現させるための最善の方法を選択しましょう。

無効な遺言書に注意する

パソコンを使って遺言書を作成する場合、無効となる遺言書にならないよう注意しましょう。

自筆証書遺言や秘密証書遺言には、民法によって細かな要件が定められています。要件を満たしていない様式で作成すると、遺言書は無効となってしまいます。

無効となった遺言書であっても相続人に内容を確認してもらえるものの、遺言に従うかどうかは別問題です。不備によって無効になることを避けるには、下記の対策をおすすめします。

- 公正証書遺言を作成する

- 自筆証書遺言なら法務局の自筆証書遺言保管制度を利用する

- 秘密証書遺言なら専門家に相談する

公正証書遺言の確実性は高く、要件を満たさないことによって無効になる心配はほとんどありません。また、自筆証書遺言保管制度を利用すれば、保管時に法務局で遺言書の要件を満たしているか確認してもらえます。

どうしても秘密証書遺言を残したいのであれば、秘密を守ってくれる専門家にだけ相談することも1つの対策になるでしょう。

自筆証書遺言・秘密証書遺言には改ざんや紛失のリスクがある

自筆証書遺言・秘密証書遺言は原則自分で保管しなければならないため、改ざんや紛失に注意しなければなりません。悪意のある家族や親族が遺言書の存在を知った場合、勝手に持ち出して存在をなかったことにしたり、改ざんしたりする可能性もあります。

一方で、誰にも見つからない場所へ隠しておくと、相続人に遺言書を見つけてもらえないリスクもあります。

改ざんや紛失のリスクを回避するには、公正証書遺言を選ぶことをおすすめします。公正証書遺言は遺言書を公証役場で保管してもらえるため、改ざんや紛失するリスクがないからです。「自分が亡くなったら公証役場に問い合わせてほしい」と家族に伝えておけば、誰にも見られることなく遺言書を確実に保管できます。

ただし、なかにはどうしても自筆証書遺言や秘密証書遺言を作成したい方もいるでしょう。その場合の対処法は、下記の通りです。

- 自筆証書遺言なら法務局の自筆証書遺言保管制度を利用する

- 弁護士などの専門家に預ける

- 金融機関の金庫に預ける

自宅のわかりやすい場所に保管せず、確実性の高い場所に保管するようにしましょう。

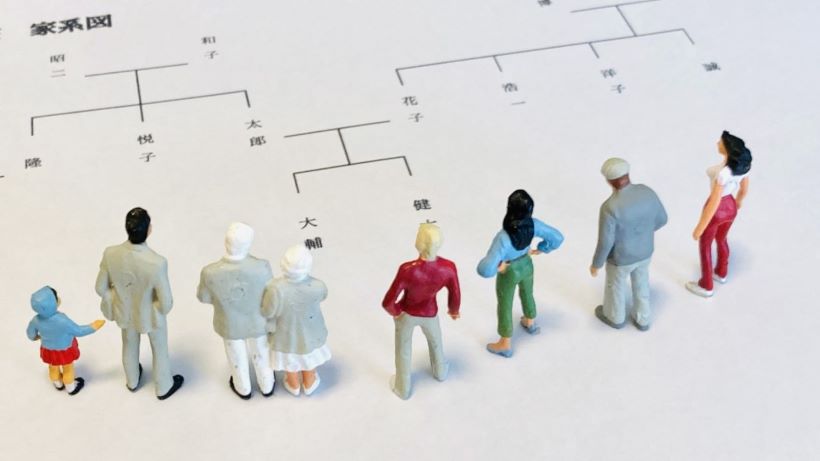

遺留分も考慮して遺言書を作成する

遺言書を作成する際は、遺留分を考慮して財産の引き継ぎ先を決めましょう。遺留分とは、亡くなった方の配偶者や子ども、両親である法定相続人に最低限認められている遺産の取り分です。遺留分は遺言内容よりも優先されます。

仮に「全額を長男に相続させる」という遺言を残したとしましょう。このとき次男・三男もいるのであれば、2人は長男に対して遺留分侵害額請求を行えます。遺留分侵害額請求をされた長男は、2人に対して遺留分侵害相当額の金銭を支払う必要があります。

もし、「長男には介護をしてもらい家業を継いでもらった」などの理由があったとしても、遺留分は民法で定められている法定相続人の権利です。最悪の場合、裁判に発展して泥沼化してしまうケースもあります。

どうしても遺留分を侵害する遺産分割内容を指定したい場合、下記のような対策をしましょう。

- 生前に家族・親族を集めて理解を得る

- 遺留分侵害相当額の資金を準備する

- 生前贈与を活用して遺産や遺留分の額を減らす

- 遺言書の付言事項を相続人に残す

もちろん、相続人の遺留分を侵害しない遺産分割の指定を行うことが大前提です。生前に対策できることがあるため、相続に詳しい弁護士や司法書士に適切なアドバイスをもらいましょう。

遺言の変更や撤回も可能

民法1022条では、一度作成した遺言の一部、または全部を変更・撤回することが認められています。遺言書を作成したあとに財産状況や家族関係に変化があることは当然のことと考えられており、遺言作成者は自由に変更・撤回が可能です。

パソコンで作成した遺言書を撤回するには、自分で保管している遺言書を破棄するか新しい遺言書を作成する必要があります。ただし、破棄すると遺言内容のすべてを撤回することとなります。

もし、一部を撤回・変更したい場合は、遺言書を新しく作成しましょう。このとき、すべてを書き直すことはもちろん、撤回・変更したい箇所のみについて記述しても問題ありません。

新たに遺言書を作成する場合は、その遺言書の冒頭に「○年○月○日に作成した遺言を撤回する」という内容を記載すれば、新しく作成したものが遺言書として効力を持ちます。

ただし、自筆証書遺言保管制度を利用している場合は、法務局で撤回の手続きを行う必要があります。

遺言書の作成や内容について専門家に相談することも検討する

自筆証書遺言や秘密証書遺言を作成する場合、法的に有効な遺言書が作成できているか専門家に相談することをおすすめします。

なぜなら、自分の意思を後世に残して実現してもらいたいと考えていても、遺言書が無効となれば思いが実現しないからです。また、遺言書でできる子どもの認知や相続人の廃除などもできなくなってしまいます。

財産状況や家族関係ごとに、適切な遺言内容は異なります。また、遺言作成だけが最善の対策とも限りません。

遺言書作成や相続、生前対策について詳しい専門家に相談すれば、ご本人はもちろん、家族や親族にも納得してもらえる財産の引き継ぎが実現できるでしょう。

パソコンで遺言書を作成する際は不備がないように注意しよう

秘密証書遺言書であれば、すべてをパソコンで作成することができます。しかし、法的有効性が担保できないことから、あまり実務で利用されていません。

一方、自筆証書遺言は、民法改正によって財産目録のみパソコンで作成できるようになりました。ただし、遺言書本体は手書きで作成しなければなりません。

自分で作成できる自筆証書遺言書ですが、様式や内容に不備があれば相続人の争いごとを引き起こすリスクがあります。無効になることや相続トラブルを回避するには、遺言書作成について弁護士や司法書士などの専門家に相談するようにしましょう。

相続プラスでは、遺言書作成に強い専門家をあなたのお住まいのエリアで探すことができます。ぜひ活用して、あなたに最適なアドバイスをくれる専門家と出会いましょう。