「血縁」と聞くと、多くの人は「血のつながりがある」や「遺伝子が同じ」といったイメージを持つのではないでしょうか。本記事では、「血縁」の意味について詳しく解説します。

また、併せて似た言葉である「血族」や「地縁」の意味や、それぞれの違いについてもご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

地元の専門家をさがす

血縁とは?

血縁(けつえん)とは、一般的に生物学的な血のつながりを指します。「血すじ」と呼ばれることもあります。

また、実際には生物学的なつながりがなくても、地域社会で「同じ先祖を持つ」と信じられている人々の間の関係も「血縁」とされることがあります。

このような背景から、血縁は法律上の用語ではなく、血縁は法律用語ではないため、定義は事情や状況によって多少のゆらぎを持ちます。

ここでは、血縁の定義や、その範囲・種類について順を追って説明していきます。

血縁の定義

血縁とは、共通の先祖を持つ者同士、または共通の先祖を持つと信じられている者同士の関係を指します。

かつての日本の社会においては、1つの大きな家族・世帯という意味で地域社会を「血縁」と呼び、相互扶助を促していました。

つまり、「血縁」という考え方は、社会規範の維持や伝統文化の継承にも貢献しており、当時の社会では重要な役割を果たしていました。

一方で、現代の日本では「血縁」という言葉は、主に「血がつながっている」という意味で使われていて、「血縁者」や「血縁関係者」、「血縁のある人」などの表現が使われています。

血縁の範囲や種類

先述した通り、血縁は法律用語ではありません。そのため範囲については、地域性や事情によって多少のゆらぎを持ちます。

現代の日本において「血縁」という言葉には、主に2つの一般的な使われ方があります。

まずは、生物学的な血のつながりを持っている者同士を指すことです。「父と叔父とは血縁が近い」のような使い方で、こちらが主な使い方となっています。

もう1つは、地域社会の事情や相互扶助関係を指して使われる場合です。

「この地域の血縁関係は強い」「昔から続く血縁を大切にしている」といった表現では、「血縁」という言葉は家族や親族といった血のつながりに限らず、地域社会や人と人との強い絆を表す意味でも使われています。

そのため、「血縁」という言葉は使われる場面や会話の文脈によって意味が異なることがあるので、注意が必要です。

血族とは?

血縁と似た言葉に「血族(けつぞく)」という言葉があります。

血族とは、血のつながりのある者や養子縁組によって法的に親子関係が認められた者のことを指します。

養子縁組による親子には、生物学的な血縁関係はありません。しかし、法律上、養子は実子と同じように親子関係が認められています。養子から見ると、養親の親は法律上の祖父母、養親の子どもは法律上の兄弟姉妹となり、これらの人々も法的には血族とみなされます。

このように、「血縁」と「血族」は意味が明確に異なります。特に、血族であるかどうかは相続が発生したときの相続権の有無に直接関係するため、それぞれの定義を正しく理解しておくことが大切です。

血族の範囲や種類

血族の範囲は、厳格に定められています。

まず、生物学的な血のつながりを持つ者は自然血族と呼ばれます。両親や子ども、祖父母、孫などが該当し、原則としてこれらの人々はすべて血族にあたります。

ただし、婚姻関係のない男女の間に生まれた子どもの場合、父親が認知しなければ、その子と父親は血族とはみなされません。一方で、母親は出産を通じて自動的に血族と認められます。これは、父親が誰なのか法的に確定できるのは、認知がなされた場合に限られるためです。父親が認知をすれば、非嫡出子と父親も血族となります。

一方、生物学的な血のつながりがなくても、法律上親子関係が認められている場合は、法定血族と呼ばれます。養子縁組という法律上の制度によって血族となり、離縁手続きを行うことで血族関係を解消することができます。

また、血族は次の4つの種類に分類されます。

- 直系尊属(ちょっけいそんぞく) = 父母・祖父母など、自分より上の世代の血縁者のこと。

- 直系卑属(ちょっけいひぞく) = 子ども・孫など、自分より下の世代の血縁者のこと。

- 傍系尊属(ぼうけいそんぞく) = 伯父母など、自分と共通の先祖をもつ上の世代のこと。

- 傍系卑属(ぼうけいひぞく) = 甥や姪など、自分と共通の先祖をもつ下の世代のこと。

これらの分類は、似た言葉が多くて分かりにくいかもしれませんが、それぞれの違いを以下のように理解するとわかりやすくなります。

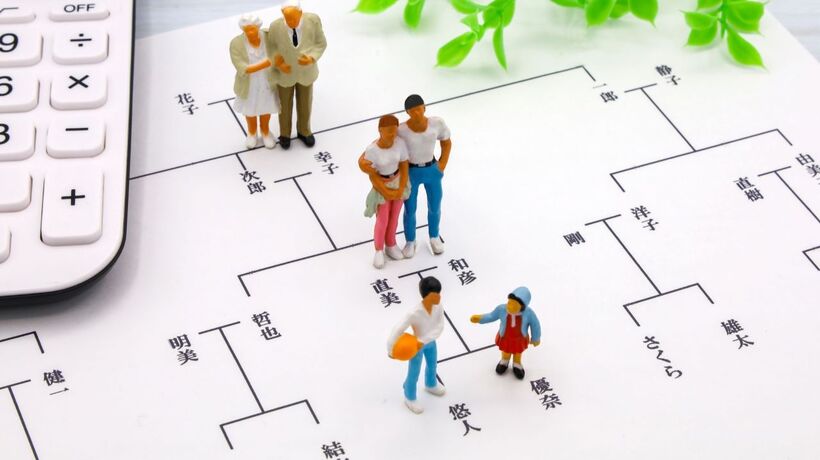

- 直系:親子関係でつながっている系統。家系図では縦方向に位置する者のこと。

- 傍系:兄弟姉妹によって枝分かれしている系統。家系図では横方向に位置する者のこと。

- 尊属:自分より上の世代の系統。家系図では自分より上に位置する者のこと。

- 卑属:自分より下の世代の系統。家系図では自分より下に位置する者のこと。

そしてわかりやすいように、どのような人が各種類に該当するのかを具体的に表にまとめると下記のようになります。この分類は、相続などの法律手続きに必要になることが多いので、覚えておくと将来への備えになります。

| 直系尊属 | 父・母 祖父・祖母 曾祖父・曾祖母 高祖父・高祖母など |

|---|---|

| 直系卑属 | 子ども 孫 ひ孫 玄孫(やしゃご)など |

| 傍系尊属 | 叔父叔母 従叔父(じゅうしゅくふ)・従叔母(じゅうしゅくぼ) 大叔父・大叔母など |

| 傍系卑属 | 甥姪 姪孫・甥孫など |

血縁と血族の違い

血縁と血族を「血のつながりがある者」として同じ意味合いで捉える人もいるかもしれません。しかし、2つには明確な違いがあります。

血縁と血族の違いは、法律で定義されているかどうかにあります。血族は法律上で定義された用語ですが、血縁は法律上の用語ではありません。

さらに、用語の意味や法律上で定義されているかどうかによっても、いくつか異なる点があります。

意味としての違い

血縁と血族は似た意味を持ちますが、最大の違いは血縁が一般的な概念であるのに対し、血族は法律用語として定義されている点です。

血縁という言葉は概念的な意味を持つ言葉なので、血のつながりのある人を指す場合や、血のつながりがあるとみなされる関係を指す場合もあります。つまり、状況や時代によって、その定義が変わることがあります。

一方、血族とは、血がつながっている「自然血族」と、養子縁組によって法律上認められた「法定血族」をあわせた言葉です。これは法律で明確に定められているため、その定義が変わることはありません。

ただし、結婚していない男女の間に生まれた子ども(非嫡出子)は、父親と血のつながりはありますが、父親が認知しない限り、法律上の血族とはなりません。一方、母親とその子どもは、出産によって血のつながりが明らかなため、血縁関係があるとともに血族にもなります。

法律的な違い

血縁と血族はどちらも血のつながりを表す言葉ですが、「血族」は法律用語であり、血のつながりがなくても法的に血縁関係とみなされる人(法定血族)も含まれます。たとえば、養子縁組によって法的に親子関係が認められた養子と養親も、「血族」となります。

また、民法では「親族」という言葉を定義する際に、「血族」という言葉が使われています。

第七百二十五条 次に掲げる者は、親族とする。

一 六親等内の血族

二 配偶者

三 三親等内の姻族

相続としての違い

相続においては、血縁は基本的に相続に直接の影響を及ぼさず、「血族」として法律上認められるかどうかが重要です。

まず相続する権利を持つ人は「法定相続人」と呼ばれます。配偶者は血族ではありませんが、親族であるため必ず法定相続人となります。一方、配偶者以外で法定相続人となる人は「血族相続人」と呼ばれます。

参考として、血族相続人の順位は、下記のようになります。

- 第一順位:子ども、孫など(直系卑属)

- 第二順位:父母、祖父母など(直系尊属)

- 第三順位:兄弟姉妹、甥姪

先順位の血族相続人が1人でもいる場合は、後順位の血族相続人は相続人にはなれません。ただし、相続人となるはずの子どもや兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合には、その人の子どもが相続人となります。

血族相続人に関して重要なのは、「血縁者」ではなく「血族」である人が相続する権利を持つという点です。たとえば、養子は養親と血縁関係がないとみなされることがありますが、法律上の血族とみなされるため法定相続人になります。。

一方、未認知の非嫡出子は、たとえ血縁関係があるとみなされても法律上の血族とは認められず、法定相続人になれません。

地元の専門家をさがす

地縁とは?

血縁と似た言葉に「地縁」という言葉もあります。

地縁とは、住んでいる地域や土地で生まれる近隣住民同士のつながりを指します。これは、現在暮らしている地域だけでなく、過去に住んでいた場所で築かれた人間関係も含まれます。

あまり聞き馴染みがないかもしれませんが、「町内会」「自治会」などによってつながっている関係性をイメージすると理解しやすいです。

つまり、地縁とは血縁と同じように、人と人とのつながりを表す概念だと言えます。

地縁の歴史

現在の日本では、地縁が希薄になってきていると感じる方も少なくありません。特に都会では人の転出転入が多く、地縁という言葉自体を知らないという方もいるでしょう。

しかし、「遠い親戚より近くの他人」ということわざがあるように、かつての日本社会は地縁を大切にしてきたことがうかがえます。地縁は、昔から人々がお互いに助け合う意識を持つうえで、重要な役割を果たしてきました。

現代においても、「子どもは地域で育てるもの」と考える方は少なからずいるでしょう。つまり地縁は、福祉政策の観点から見ても、形を変えながら現在も重要な役割を果たしていると言えます。

そして、地縁は地域の祭りや伝統文化を守り伝えるうえでも、重要なコミュニティとして機能しています。さらに、地縁は地域住民のアイデンティティや連帯感を育む役割も担っており、現在でも地縁の強い絆が残る地域が全国各地に見られます。

血縁と地縁の関わり合い

血縁と地縁は、歴史的に深い関わりを持ってきました。

昔は、住んでいる場所を基盤にした共同体を「1つの家族」とみなし、地縁の結びつきを重視していました。そのため、同じ地域に住む人々の間では、血縁関係が見られることも多くありました。現代でも、特定の地域に同じ名字の世帯が多く残っているのは、そうした歴史の名残です。

血縁も地縁も人間社会における重要な要素であり、時には同様の意味で使われる場合があります。

相続での関わりはないが、法律には登場する

地縁は、相続に関しては直接的な関わりはありません。一方、地方自治法という法律には「地縁」という用語が記載されています。ただし、ここでいう「地縁」とは、町内会や自治会などの団体を構成するための概念として使われているだけです。

第二百六十条の二 町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(以下この条及び第二百六十条の四十九第二項において「地縁による団体」という。)は、地域的な共同活動を円滑に行うため市町村長の認可を受けたときは、その規約に定める目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。

血縁とは血や地域のつながりを指す言葉

血縁という言葉は、法律で定められている用語ではありません。これに対して、「血族」は法律用語であり、血縁関係者だけでなく、養子縁組によって血族とみなされる人も含まれます。

しかし、血縁という概念は、血族や親族といった法律用語にも影響を与えているため、非常に重要です。

血縁の意味を理解し、血族や親族についての知識を深めることで、相続問題に直面した際に、よりスムーズに対応できるようになるでしょう。

地元の専門家をさがす