配偶者側の家族を指して「姻族」と呼びますが、日常会話では使用されることが少なく、定義や法的な関係についてよくわからないと感じる人が多いのではないでしょうか。その意味を正確に知ることは、さまざまな重要な判断に役立ちます。ここで「姻族」の意味や範囲と、姻族とのあいだに生じる権利義務を整理してみましょう。

地元の専門家をさがす

姻族とは?

姻族(いんぞく)とは、婚姻によって新しくつながりが生じるようになった配偶者の家族です。一般的には、義理の実家、姑(しゅうとめ)、舅(しゅうと)、義両親を合わせて呼ぶ時の舅姑(きゅうこ)などと呼ばれる関係が当てはまります。姻族とは法的な関係が生じることがあり、本人の配偶者の家族だけでなく、婚姻前からの家族の配偶者まで含みます。

姻族の概念

配偶者の父母や兄弟・姉妹などといった姻族は、本人と血縁のある人々(血族)に比べて、家族・親戚としてのつながりの弱い存在です。法的には、離婚などによって関係が終了するまでの間、一定の範囲の姻族を「親族」として扱い、生活の面倒を見る義務(扶養義務)などが発生します。

姻族の範囲

姻族と判断されるのは「本人の配偶者の血族」と「血族が婚姻した相手」です。法的に親族として扱われるのは、上記の関係にある人々のうち血縁が婚姻の当事者に近い人です。

なお、ここで姻族の範囲を特定するために表記する「親等」は、血縁関係の距離を示しています。配偶者本人を起点に、配偶者の親または子どもとの関係を「一親等の姻族」とし、配偶者の祖父母または孫との関係を「二親等の姻族」と考えます。

本人の配偶者の血族

姻族とされる「本人の配偶者の血族」とは、婚姻によって義理の父母となった姑・舅、配偶者の兄弟姉妹、配偶者が前回の婚姻でもうけた子どもなどです。

上記の人々のうち法的に親族として扱われるのは、下記のどれかに当てはまる人です。

- 配偶者の子ども、配偶者の父母(一親等)

- 配偶者の孫、配偶者の祖父母(二親等)

- 配偶者の曾孫、配偶者の曾祖父母(三親等)

血族が婚姻した相手

姻族とされる「血族が婚姻した相手」とは、兄弟や姉妹、本人の子孫などの配偶者です。義理の娘、義理の息子などの関係が当てはまります。

上記の人々のうち法的に親族として扱われるのは、下記のどれかに当てはまる人です。

- 子どもの配偶者(一親等)

- 孫の配偶者、兄弟姉妹の配偶者(二親等)

- 曾孫の配偶者、おじ・おばの配偶者(三親等)

姻族との間で生じる法的な権利義務

法的な「親族」とされる三親等以内の姻族(民法第725条)との間には、さまざまな権利義務が生じます。生じる法的な関係の中心となるのは、生活の面倒を見て助け合う義務です。そのほかにも、婚姻についてルールが決められている場合があります。

扶養義務

姻族間には原則として扶養義務はありません。ただし、本人と一定の近しい関係にある血族が扶養義務を果たせない場合、三親等以内の親族に対して義務が課されることになります(相対的扶養義務・民法第877条)

親族間の互助

同居する親族には互助の義務があるとされ、三親等以内の姻族も対象に含まれます(民法第730条)家族の誰かが病気になったり、災害時に助け合ったりする場面です。

婚姻障害(婚姻の制限)

過去に一度でも直系姻族となった人とは結婚できません(婚姻の制限・民法第735条)直系とは、離婚や死別で姻族関係が終了しても、直系姻族間の婚姻制限は継続します。一方で、傍系姻族(配偶者の兄弟姉妹など)との婚姻に制限はありません。

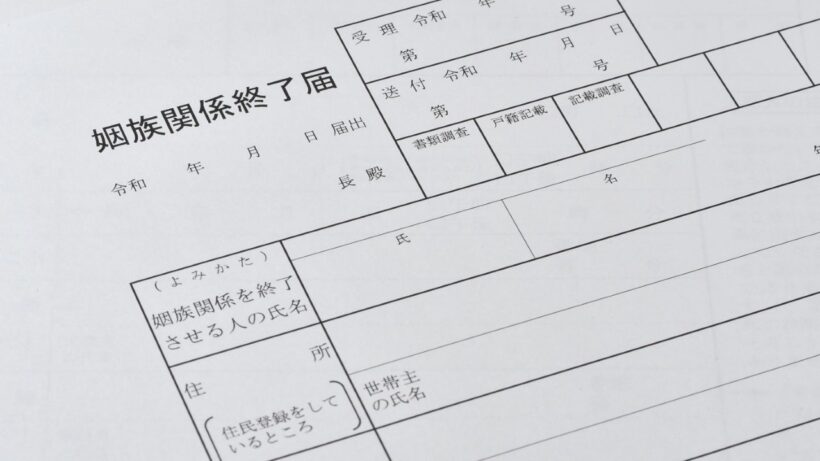

姻族関係の終了

配偶者と死別した場合に、死後離婚を希望するときは、姻族関係終了届によって亡くなった人との関係を解消できます(離婚等による姻族関係の終了・民法第728条)上記の方法で夫婦関係を解消した場合も、生前の離婚と同様に姻族との関係もなくなり、扶養義務などの親族関係に基づく法的な義務を負わずに済みます。

姻族が関わってくるシーン

日常生活で「姻族」という言葉を使用することは少ないものの、義実家や義理の家族との付き合いを通して「姻族の存在」を意識する場面は多々あります。

ここでは、姻族との交流が生じるシーン・イベントとともに、高齢の家族がいるときにとく特に考えたい相続での法的関係について解説します。

実家に帰省した時

姻族との交流が生じるシーンとしてメジャーなのは、帰省に配偶者を伴ったり、配偶者の帰省に同行したりする場合です。久しぶりの交流になることが多く、気まずくなることもありますが、お互いにそれぞれの血族のなかでの習慣・価値観を尊重し合う姿勢を心がけるとよいでしょう。

冠婚葬祭

お祝い事である結婚式や、弔事である葬儀・告別式では、一親等以内の姻族を招くのが一般的です。生前の交流の頻度・関係性によって、受付や手伝いを頼む(頼まれる)こともあるでしょう。参列・列席には感謝し、お互いを気遣い合うことが大切です。

相続

帰省や冠婚葬祭の場面では、姻族側から相続の話が出たり、血族側の事情で相続について話し合う必要に迫られたりすることがあります。このようなケースでは、相続に関する法的知識が求められます。

結論として、亡くなった人から見て姻族にあたる人が法定相続人となることは普通ほとんど起きないことです。遺産をもらい受ける権利を有する人(法定相続人)となるのは亡くなった人の配偶者だけであり、姻族にはその権利がないためです。

ただし、下記のように、生前の意向や手続きなどによって姻族も相続の対象になる場合があります。

遺贈がある場合

財産を贈与する旨を遺言書に記載する場合、その相手は法定相続人でなくとも問題ありません。遺言があるケースでは、上記の遺贈によって、姻族も財産をもらい受けることになる場合があります。

養子縁組した場合

亡くなった人と姻族とのあいだで養子縁組の手続きを行っていると、実子と同様に法定相続人となります。よくあるのは、会社や不動産の経営の引き継ぎを期待して、子どもの配偶者と養子縁組するケースです。

生前のうちに特別な寄与がある場合

被相続人の生前に、その方の療養看護に尽くすなど「特別な寄与」をした親族は、相続人に対して金銭を請求できる「特別寄与料」という制度があります(民法第1050条)特別寄与料が請求できるのは親族であり、三親等以内の姻族も含まれます。

死亡保険金の受取人に指定されている場合

生命保険の死亡保険金は、相続財産とは別の「受取人固有の財産」とされています。そのため、相続権のない姻族であっても、生命保険契約で受取人に指定されていれば、死亡保険金を受け取れます。

姻族に対する理解を深め、円満な交流を

姻族とは、結婚によってつながりが生まれる「本人の配偶者の血族」と「本人の血族が婚姻した相手」を指す言葉です。同居する三親等以内の姻族とのあいだには扶養義務が生じ、相続が発生したときは遺贈などによって当事者となることがあります。

姻族との交流では、相続手続きなどの権利義務に関する話題が出ることがあります。お互いの法的な関係をしっかりと理解することが円満な交流につながるでしょう。

地元の専門家をさがす