家系図は、単なる親族関係を表す資料のように思われがちです。しかし実際には、自分のルーツを知ることで深いアイデンティティを得たり、終活の一環として家族に残す貴重な財産になったりと、様々な価値を持ちます。そこで本記事では、家系図の基本的な知識から書き方のルール、自分で作成する方法などについて、詳しく解説します。

地元の専門家をさがす

家系図とは?

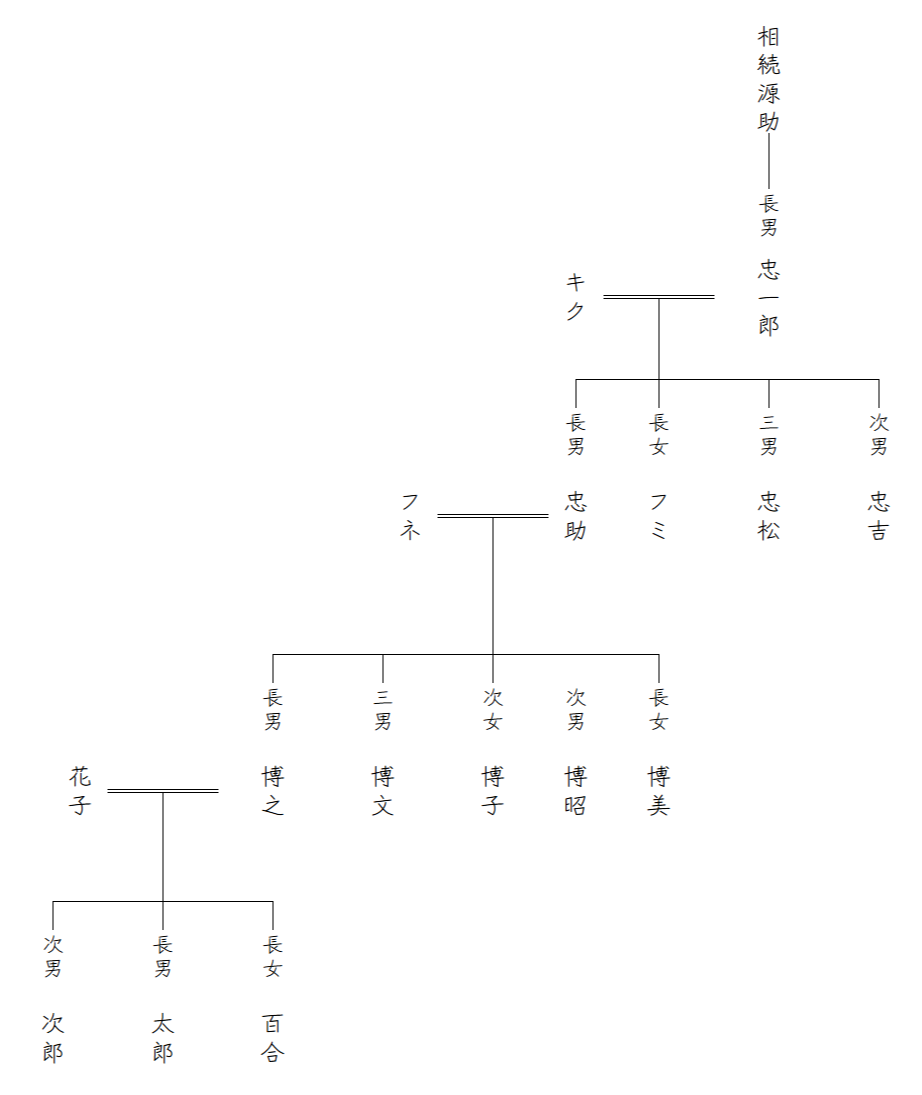

家系図とは、親子や親族などの血縁関係を図式化したものです。特に現代の日本においては、先祖から現在までの家族のつながりを系統立てて、図表にしたものを指します。

家系図を作成する本人を中心として上下左右に系図を展開し、それぞれの血縁関係を図式化して表します。系図全体が一目でわかり、親族同士の血縁関係が明確に把握できるようにするのが、家系図の目的です。

家系図の持つ意味・目的とは?

家系図は単なる実用的な図表としての城を超え、歴史的に貴重な資料としての側面や一種の美術品としての価値があります。

美しい家系図を作るためには、限られた紙面に血縁関係をわかりやすく配置する高度な技術が求められます。直系線を真っすぐに揃え、文字のバランスを整え、全体の調和を保つことにより、家族の歴史が一目で把握できる芸術的な作品となるのです。

また、完成した家系図は額に入れて部屋に飾ったり、掛け軸として保管したりすることができます。

このように、家系図は血縁関係を示す実用的な資料であると同時に、家族の誇りを表現する美術品としての価値も兼ね備えています。

家系図と家系譜の違い

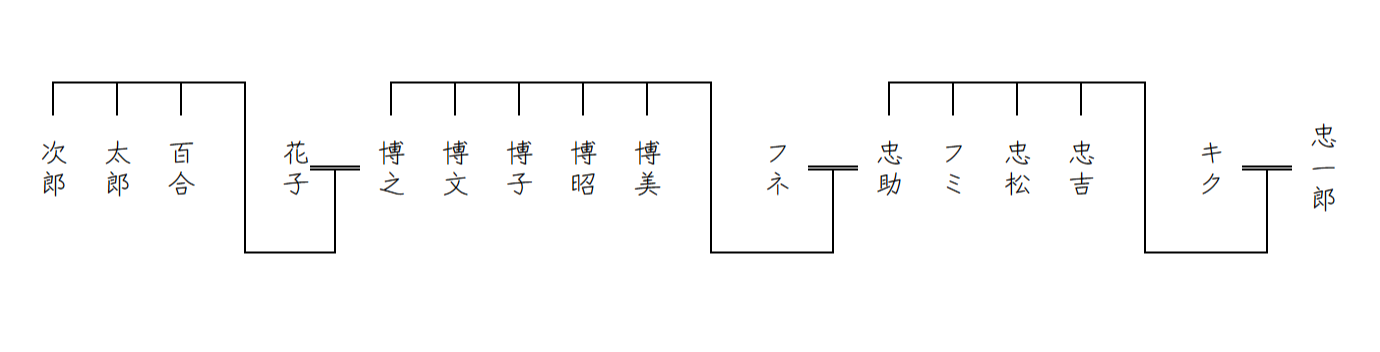

家系図は上下の流れで血縁関係を表すため、縦系図ともいわれます。これに対し、家系譜は左右の流れで血縁関係を表すため、横系図ともいわれます。

記述される内容はどちらも同じですが、それぞれの表現形式の違いから、使い勝手や特徴にはいくつかの違いがあります。

家系図(縦系図)

家系図は、先祖を上に、子孫を下に配置して、血縁関係を縦方向に表現する形式です。家系図の最大の特徴は、一目で血縁関係を把握できることにあります。決まった大きさの図紙に系図全体が収められているため、家族のつながりをひと目で理解でき、壁に掛けて飾るなど鑑賞用としての価値も高いです。

ただし、この家系図(縦系図)は新しい家族が増えた際の加筆が困難であり、スペースの制約によって毎回作り直しが必要になることが多いという難点もあります。また、大家族の場合は限られたスペースに多くの情報を収める必要があるため、文字が小さくなりがちという実用面での制約もあります。

家系譜(横系図)

家系譜は、時代順に左から右へと血縁関係を横方向に展開する形式であり、巻物に書かれるのが伝統的なスタイルです。家系譜の大きなメリットは、新たに子どもが生まれて家族構成が変化した際も加筆できることです。巻物を延長すれば容易に情報を追加でき、数代後まで追記して利用できるため、継続的な記録媒体として非常に実用的です。

一方で、横長の構図のため家系全体を一度に見ることができず、巻物を展開しながら系譜を辿って確認する必要があります。そのため、系譜全体を把握するには縦系図を併用するなどの工夫が必要です。

家系図と家系譜は用途によって使い分け、作り分けが重要

このように、家系図は完成した家族の歴史を美しく表示したい場合に適している一方、家系譜はこれから家族が増える予定がある場合や、詳細な記録を長期間にわたって残したい場合に向いており、用途に応じて使い分けることが重要です。

家系図が作られる場面

家系図の作成を検討する動機は様々ですが、その中でもよく挙げられる理由があるので、ここでは家系図が作られる具体的な場面を3つご紹介します。

自分のルーツや祖先のことを知りたい

家系図を作成する理由として、自身のルーツを知りたいという動機がよく挙げられます。これは、人には「自分がどこから来たのか」という根源的な疑問があり、これを解決することで自分のアイデンティティをより深く理解できるようになるからです。

現代社会では核家族化が進み、祖父母や親族から昔の話を聞く機会が減っているため、自分がどのような歴史を持つ家系に生まれたのかを知る機会はほとんどありません。

しかし家系図は調べようと思えば、意外と身近に調べられる環境や手段が整っています。

日本では明治時代に戸籍制度が整備されているので、一般的な家庭でも江戸時代末期頃までのルーツであれば辿ることができます。

「終活」としての家系図作り

「終活」とは、人生の最終段階を迎える準備として身辺整理を行うことです。

一般的な終活には、エンディングノートの作成、遺言書の準備、相続対策、葬儀の事前準備、お墓の選定などがありますが、いずれも「家族に迷惑をかけないため」という共通の目的を持っています。

一方、家系図作りは死後の準備と直接関係があるわけではなく、純粋に自分の知的好奇心を満たす「自分のための終活」といえるでしょう。

しかも完成した家系図は、子どもや孫へと受け継がれる貴重な家族の財産となります。

家系図作りはいわば、世代をつなぐバトンを作る作業でもあり、前向きで建設的な終活としての意味を持ちます。

相続の一環として家系図作成

家系図作成は、相続について親子で話し合うきっかけとしても活用できます。

子どもの立場からすると、遺産分割の準備として親に遺言書を書いてほしいと思っても、話を切り出すのは意外と難しいものです。あまり強く要求すれば拒否される場合もありますし、財産目当てだと誤解される危険もあるでしょう。

しかし、家系図であれば財産や死といったセンシティブな話題と直結しないため、話を切り出す心理的なハードルは大きく下がります。

そして、家系図の作成が相続について考えるきっかけになり、そこから本格的な遺産分割の話合いを始めていくこともできます。

このように、家系図作成は相続対策の第一歩としても非常に有効な手段となります。

家系図の書き方について

家系図の書き方には一定のルールがあり、正確な家系図を作成するには正しい書き方を理解する必要があります。

線の引き方や記号の使い方を間違えると誤った家系図ができあがってしまうため、基本的なルールを身に付けましょう。

線や記号の使い方

家系図では親族間の関係を正確に表現するため、線や記号の使い方には慣習などに基づく一定のルールがあります。

血縁関係、婚姻関係、養子縁組などのそれぞれの関係性によって線の種類や引き方が決まっており、これらを適切に使い分けることで、わかりやすい家系図を作成できます。

家系図に書かれる情報について

家系図を作成する際、記述すべき基本項目は、各人の氏名、生年月日、没年月日などです。

氏名は家系図のもっとも重要な要素であり、フルネームで記載するのが一般的です。生年月日は家族内での年齢関係や世代の順序を明確にするために必要な情報であり、時系列を明確に示します。

また、故人については没年月日もあわせて記載すれば、家族史の時代背景が表れます。

これらの基本情報があることで、家系図は単なる名前の一覧ではなく、時間軸を持った家族の記録として機能します。

間柄についての書き方

家系図において、親族関係を正確に表現することは非常に重要です。血縁関係、養子縁組、兄弟姉妹の順序など、正確な家系図を作成するためには間柄についての書き方を理解する必要があります。

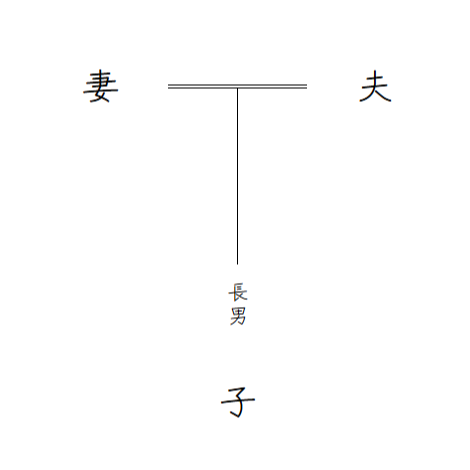

親子関係の書き方

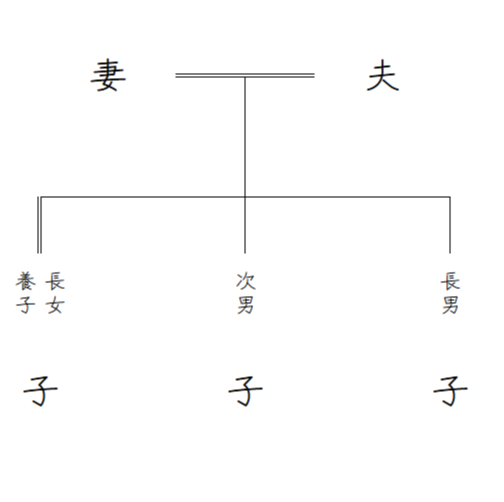

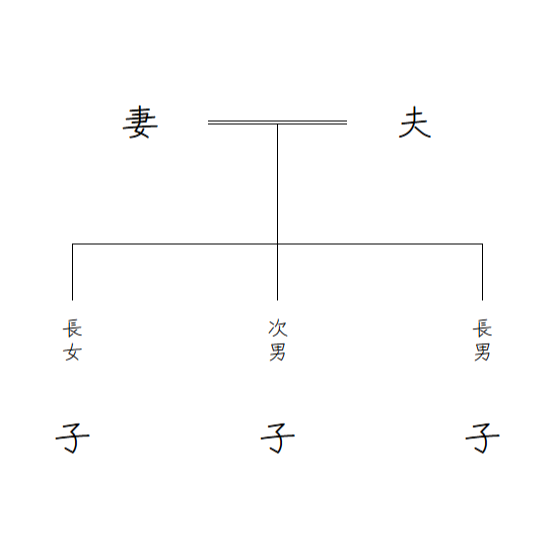

親と子どもの関係については、夫婦を示す二重線の真ん中部分から下向きに一本の線を引きます。子どもが複数名いる場合、1つの縦線から左右に分岐させ、同一世代として水平に並べて配置します。

養子縁組の書き方

家族の考え方次第では養子関係と血縁関係を区別することなく、統一した表記を採用するケースもあります。そのため、かならずしも実子と養子を明確に区別する必要はありません。

そのうえで、もし区別して表記する場合は、親と子どもを繋つなぐ縦の線を二重線にし、実子との違いを明示します。二重線の代わりに点線で表現するという方法もありますが、養子関係が実子関係に比べて軽い関係性であるような印象があるため、点線を使う際は養子への配慮が必要です。

兄弟姉妹の書き方

兄弟姉妹の配置については、男女の別や実子・養子を問わず、年齢の高い順に右側から並べます。長男・次女といった続柄表記を加えることは自由ですが、続柄を入れる際には読みやすさを重視し、兄弟姉妹の並び順に調整を加えることもあります。

大切なのは、家系図全体の調和と視認性を維持しつつ、正確な血縁関係を伝えることです。

結婚に関するの書き方

結婚に関しては、離婚した場合、再婚した場合など、それぞれの場合の書き方があります。結婚関係は家族への配慮も必要になる複雑な部分であり、状況によって書き方が変わるので、以下では結婚に関する書き方について解説します。

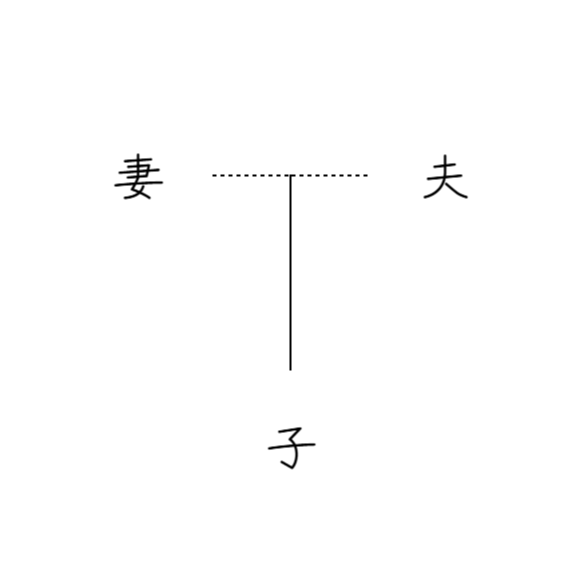

離婚した場合の書き方

離婚のケースでは、すでに婚姻関係が終了している相手に対して一本線または点線による表記を行います。現在も夫婦関係が継続している場合の二重線表記と差別化することで、法的な婚姻状態の変化を明確に示すことができます。

なお、バツ印による表現方法も存在しますが、バツ印は家系図全体の美観を損ねるというデメリットがあります。また、前妻から誕生した子どもの気持ちにも配慮する必要があり、バツ印の採用には十分な検討が必要です。

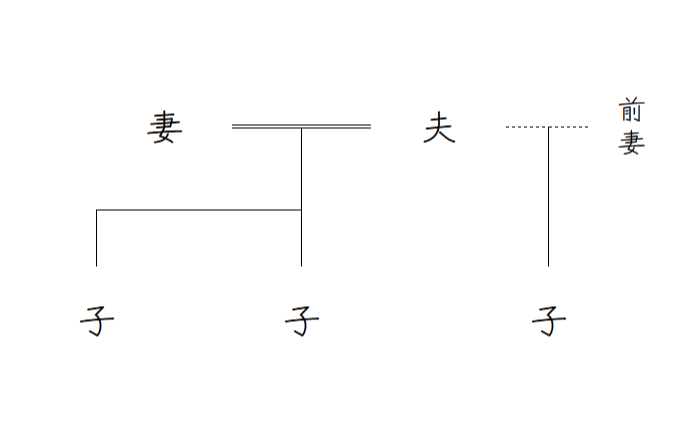

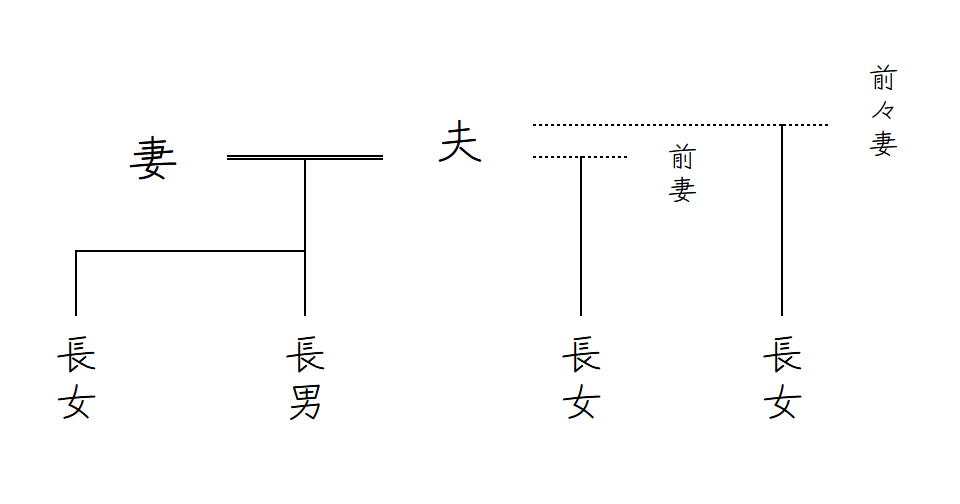

再婚(前妻後妻)の書き方

以前の配偶者と別れて新たに結婚した場合、家系図には複数の配偶者が記載されます。この場合、現在の結婚相手については二重線、過去の結婚相手については一本線または点線という使い分けをします。

また、前妻と後妻の両方を記載する場合、後妻や子どもの感情面を考慮した工夫が重要となります。具体的には、子どもが生まれていない元配偶者については記載を省略したり、前妻の表記サイズを後妻より小さめにしたりといった配慮がなされます。

再々婚している場合の書き方

3度目以降の結婚をしている場合、家系図には3名以上の配偶者が記載されます。記載の原則は前述と同様であり、現在の配偶者のみ二重線、それ以外の元配偶者は一本線で示します。

ただし、配偶者が多数になると図表が見にくくなるため、視認性を高める工夫が必要です。具体的には、現在の配偶者を中心に近い位置に配置し、時系列に沿って前妻、前々妻の順に距離を離していくレイアウトが効果的です。

関係性が複雑な場合、すべての人物を無理に含める必要はなく、重要度に応じて表示する人物を選択することも方法のひとつといえます。

亡くなっている人の書き方

亡くなった方に特別な印を付ける必要はありません。亡くなった方にバツ印を付けるという方法もありますが、家系図に記載される人の多くはすでに亡くなっているため、全員にバツ印を付けると見た目が悪くなってしまいます。

また、離婚の表記でバツ印を使用している場合には故人を表すバツ印と混同してしまうため、使用は避けるべきです。

もし、故人であることを明確にしたい場合、バツ印ではなく名前の横に没年や享年を記載する方法もあります。この方法であれば、家系図の美しさを保ちつつ、亡くなったことを表すことができます。

地元の専門家をさがす

家系図の作り方

家系図を作成するうえでの重要なポイントは、見やすくなるよう工夫することです。家系図を作成する目的は、親族同士の血縁関係を一目で把握することなので、単に線でつなげばよいというわけではありません。

その点も踏まえ、家系図を自分で作る場合と専門家に任せる場合、それぞれの費用や作成機関、留意すべきポイントなどについて解説します。これから家系図を作成しようと考えられている場合、こちらで紹介する内容を踏まえ、どの方法で家系図を作成するべきかをご検討ください。

自分で作る場合

家系図を自分で作る場合、戸籍の収集から読み解きまで、すべて自分で行わなければなりません。そのため、費用を抑えられる反面、時間と労力がかかります。

以下では、自分で作成する際の具体的な費用や期間、注意点などについて詳しく解説します。

費用と作成期間

家系図を作成する費用は、どこまで遡って作成するかによって異なります。まず、家系図の作成費用としては、主に以下のようなものがかかります。

- 戸籍謄本(1通450円)

- 改製原戸籍(1通750円)

- 書類の郵送代・交通費

- 家系図のための製本料

上記の費用は、対象人数や書類の送付先によって変動します。例えば、父方の祖父の父系のみを辿る1系統家系図であれば1万円程度で済む場合もありますが、父方・母方すべての系統を辿る全系統家系図だと5万円前後かかる場合もあります。

作成期間については、戸籍の調査や収集に慣れていない一般の人が最初から作成した場合、1年以上かかる可能性もあるでしょう。

調べ方や謄本集めが大変

家系図作りでは、必要な戸籍を収集して読み解くのに時間と手間がかかるため、相続手続き以上に難易度が高い場合もあります。

また、自分の先祖の戸籍が1か所の役所で集まることは少なく、多くの場合は全国各地の役所から収集しなければなりません。そのうえ、古い戸籍は毛筆で書かれた手書き文字でかかれていたり、旧字体が使われていたり、記載方法が現在と大きく異なったりするため、初心者にとっては内容を理解するのが難しいでしょう。

以上のような理由から、自分で家系図を作るには想像以上の時間と手間を要する可能性があります。

専門家に任せる場合

専門家に依頼すると費用はかかりますが、戸籍の収集から家系図の作成まですべて代行してもらえるため、質の高い家系図を短期間で完成させられます。

以下では、専門家に依頼する際の費用相場や依頼できる業者について説明します。

費用と作成期間

専門家に依頼する場合も自分で作成する場合と同じく、どこまで遡って家系図を作成するかによって費用は異なります。具体的には、1系統であれば3~5万円程度、全系統の場合は10~20万円程度かかるのがおおよその相場です。

作成期間も調べる範囲によって異なり、早ければ数か月で完成しますが、場合によっては1年以上かかる場合もあるでしょう。もっとも、慣れている専門家が作るので、自分で作るよりは短期間で完成するのが通常です。

このように、専門家に依頼する場合、自分で作成するよりも早く完成する半面、費用は多くかかるというのが特徴です。

家系図は行政書士しか作れない?

以前までは、家系図の作成は行政書士の独占業務であると考えられていました。しかし、平成22年の最高裁判決において家系図は「事実証明に関する書類」に該当しないと判断され、行政書士の独占業務であることが明確に否定されました。

そのため、平成22年以降は行政書士以外によっても家系図が作成可能です。

なので、司法書士事務所が家系図を作成する場合もあれば、行政書士・司法書士によって設立された家系図専門会社、歴史研究家と連携した行政書士が作成することもあります。

どのような専門家に依頼する場合でも、専門知識と信頼性を重視して選ぶことが大切です。資格の有無よりも、家系図作成の専門性や実績を確認して依頼先を決めましょう。

参照:最高裁判所平成22年12月20日第一小法廷判決│裁判所

相続における家系図とは

相続の場面で家系図について考える際、理解しておきたいことは、相続手続きで実際に使用される書類と一般的な家系図は異なるということです。相続手続きにおいては、「相続関係説明図」という専用の書類が用いられます。

相続関係説明図は家系図と似ていますが、目的や記載内容が大きく異なるため、この2つの違いを理解しておくことが重要です。

相続関係説明図との違いは?

相続関係説明図は、相続手続きの際に法務局や金融機関に提出する実務的な書類であり、記載されるのは相続に関係する親族に限られます。

これに対し、家系図は鑑賞や保存を目的とした書類であり、見た目の美しさや家族の心情などを考慮して作られます。家系図も相続関係説明図と同じく、先祖代々の系統を表す内容ではありますが、公的な手続きなどには使用できません。

また、両者には書き方の違いもあります。例えば、相続関係説明図は実用性を重視するため、亡くなった方や離婚があった場合にはバツ印を付けますが、家系図は見た目の美しさや家族の感情を重視するため、あえてバツ印を付けずそのままにしておくことも多くあります。

相続関係説明図は必須?

相続関係説明図は必須ではありません。ただし、相続登記の申請において相続関係説明図を提出すれば、戸籍謄本のコピーを提出しなくても原本の還付を受けられます。

通常、原本還付を受けるには戸籍謄本をすべてコピーして「原本に相違ない」旨を記載し、署名押印する必要がありますが、相続関係説明図があればこの手間を省けます。

戸籍謄本は、相続登記以外にも金融機関での手続きや相続税申告などで必要になるため、原本還付によって手間と費用の節約につながります。

また、オンライン申請の場合、相続関係説明図をPDF化して添付すれば複数の戸籍書類を個別にスキャンする手間を省けます。

このように、相続関係説明図の作成は実務的なメリットが大きいため、相続登記を行う際に作成しておくとスムーズに手続きを進められます。

家系図を作る価値や意味とは

家系図は、単なる親族関係を示す図表以上の深い意味を持っています。自分がどこから来たのか、どのような先祖の営みや歴史があって、今の自分が存在するのかを知ることで、自分自身のアイデンティティをより深く理解できます。

また、家系図は家族や親族をつなぐかけがえのない財産でもあります。完成した家系図は子どもや孫の世代へと受け継がれ、家族の歴史を語り継ぐ貴重な資料となります。

終活の一環として、相続について話し合うきっかけとして、あるいは純粋に自分のルーツへの好奇心を満たすものとして。

家系図作成は人生に深い充実感をもたらしてくれるでしょう。

地元の専門家をさがす