家系図作りは一見難しそうに見えますが、正しい手順と方法を理解すれば、誰でも美しく実用的な家系図を作ることができます。しかし、「どこから始めればいいのかわからない」「手書きとソフト、どちらがいいの?」といった疑問もあるでしょう。そこで本記事では、家系図の作り方について基礎知識から実践的なテクニックまで、詳しく解説します。この記事を読むことで、家系図作成の全体像が把握でき、自分に合った方法で家系図を完成させられるようになります。

地元の専門家をさがす

家系図の種類とは?

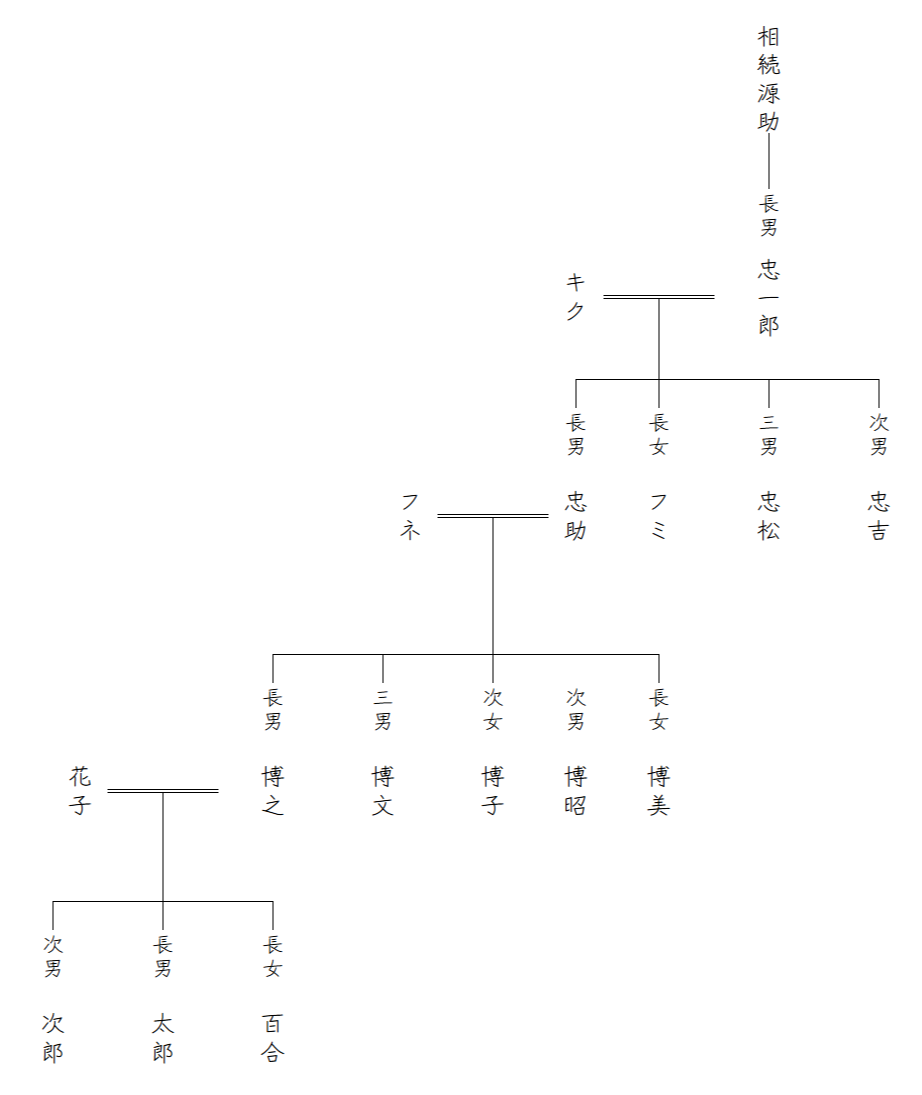

代表的な家系図の種類としては、世代を縦に配置する「縦系図」と横に配置する「横系図」があります。

縦系図(家系図)は、家族の歴史をわかりやすく表示したい場合や、家族のつながりを一目で把握したい場合に適しています。一方、横系図(家系譜)は、これから家族が増える予定がある場合や、詳細な記録を長期間にわたって残したい場合に向いています。

どちらを選ぶかは、作成の目的、対象となる家系の規模、利用する場面などを総合的に考慮して決めます。適切な形式を選ぶことで、家族の歴史を効果的に表現し、後世に残すことができます。

家系図(縦系図)

家系図(縦系図)は、古い世代を上部に配置し、新しい世代を下方向に向かって表現する伝統的な家系図です。最も古い先祖を頂点として、時代の流れに沿って下向きに子孫を配置していきます。

メリット

家系図のメリットは、家系の流れが直感的に理解できることです。上から下への流れが時間の経過を表現しており、どの先祖からどのように血筋が分かれていったのかを視覚的に把握できます。また、家系の主流となる直系の流れが縦一直線で表現されるため、格式を感じさせる仕上がりになります。

デメリット

兄弟姉妹の関係が横方向に展開するので、家族が多い場合には横幅が大きく広がってしまうというのがデメリットです。そのため、各世代で子どもの数が多い家系の場合、用紙のサイズによっては一列に収まらないこともあるでしょう。

また、世代が深くなるほど縦方向に長くなるため、全体を一覧するのが困難になる場合もあります。

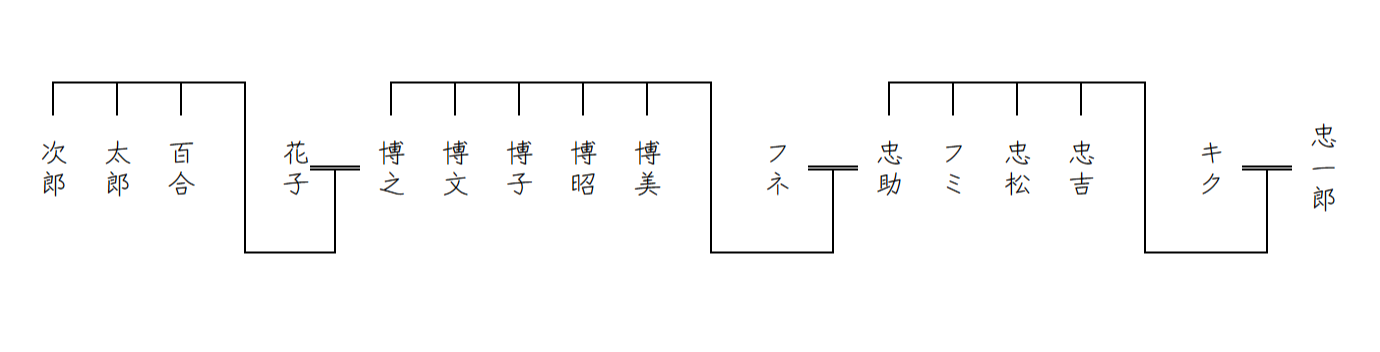

家系譜(横系図)

家系譜(横系図)とは、世代を横一直線に配置し、右から左(または左から右)へと年代順に並べるものです。同じ世代の人々を同じ高さに揃えて配置することで、世代間の関係性が明確になるのが特徴です。

メリット

家系譜のメリットは、同世代の関係性が把握しやすいことです。兄弟姉妹やいとこ同士などが同じ横軸上に配置されるため、世代内での年齢順や関係性が一目で理解できます。

また、日本語の横書き文化に馴染みやすく、現代的で見やすい印象を与えます。各世代の人数が多い場合でも、横方向に展開すると整理しやすいため、この点もメリットとして挙げられます。

デメリット

世代数が増加すると横方向に長くなるため、縦系図に使うような縦長の用紙では入りきらない場合があります。特に、古い世代から現代までの長期間を一覧したい場合、横長の用紙が必要です。

また、時代の流れが左右に展開されるため、古い世代と新しい世代が直感的にわかりにくい点もデメリットといえます。家系全体の歴史的な流れを把握するのには、家系譜よりも家系図の方が適しているでしょう。

よい家系図とは?

よい家系図の条件としては、まず見やすさが挙げられます。家族関係が一目で把握でき、配偶者や親子関係などが混同されない配置と線で構成されている家系図は、よい家系図といえるでしょう。

また、家系図には正確性も重要です。戸籍謄本など信頼できる資料をもとに、氏名や生年月日、親族関係に間違いがないよう作成する必要があります。

これらの基本を押さえることで、誰が見ても理解しやすく、完成度の高い家系図ができあがります。

家系図を作るために必要な情報

家系図に記載される基本的な情報は、氏名、生年月日、続柄、本籍地などであり、これらの情報を正確に収集するには戸籍関係の資料が必要です。具体的には、戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍などがあれば、正確な親族関係や個人情報を確認できます。

より正確な家系図を作成するには、文献調査や聞き取り調査なども併用しますが、公的な戸籍関係の書類を収集するだけでも家系図の作成は可能です。

現在取得できる最も古い戸籍は明治19年頃

現在取得可能な最も古い戸籍は、明治19年式戸籍です。現在の戸籍から除籍簿を順次辿り、当時の戸籍まで遡れば、約200年前に生まれた先祖まで到達します。これは江戸時代末期頃であり、現在よりも5〜6世代前の家系にあたります。

ただし、古い戸籍は保管期限を過ぎてすでに廃棄されていたり、戦災で焼失したりしている場合もあるため、すべての戸籍が取得できるとは限りません。また、古い戸籍は手書きの旧字体である場合も多く、取得できたとしても読み解くのが難しい可能性があります。

家系図に必要な情報の集め方

家系図作成に必要な情報の集め方は、複数あります。基本となるのは戸籍関係の書類の取得ですが、詳細な家系図を作成するためにはほかの調査方法も併用するのが効果的です。

それぞれの方法に特徴や適用場面があるため、目的と予算に応じて適切な組み合わせを選択することが重要です。以下では、具体的な収集方法について、詳しく解説していきます。

役所から戸籍を取得する

戸籍謄本は、本籍地がある役所の窓口または郵送での請求が可能です。

窓口で直接請求する場合、役所に備え付けられた交付申請書に必要事項を記入し、提出します。その際、本人確認書類と直系親族の場合は続柄がわかる資料が必要です。

また、郵送で請求する場合、以下の書類を同封して本籍地のある市区町村の役所宛てに送付します。

- 請求書

- 本人確認書類の写し

- 発行手数料分の定額小為替

- 返信用封筒

なお、令和6年3月1日の戸籍法改正により、本籍地が遠方にある場合でも最寄りの役所で戸籍謄本を取得できるようになりました。ただし、請求可能なのは父母・祖父母までであり、曾祖父母や高祖父母の戸籍については従来通り本籍地の役所へ請求が必要です。

参照:戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)│法務省

寺院にある過去帳や、図書館の文献を調べる

公的記録では限界のある江戸時代以前の調査や、先祖の生活実態などを知りたい場合、寺院にある過去帳や図書館の文献を活用するのが有効です。寺院が保管する過去帳には、亡くなった方の戒名、俗名、命日、年齢などが記録されています。

また、図書館の文献には、公的な戸籍では得られない生活の詳細や家系に伝わる慣習などが残されている可能性があります。国会図書館、公文書館、地域の図書館や資料館では、郷土史や古文書などの専門資料を閲覧できるので、先祖に関する貴重な記述が見つかるかもしれません。

専門家に依頼する

戸籍の収集や家系図作成を自分で行うのが困難な場合、専門家に依頼することも可能です。それぞれの専門家の業務領域には違いがあるため、目的や予算に応じて使い分けるとよいでしょう。

司法書士・行政書士

司法書士は登記の専門家であり、業務で戸籍を取り扱うため、相続登記などの業務で日常的に戸籍を取り扱っているため、戸籍の読み取りや家系図作成のノウハウを豊富に持っています。金融機関から依頼を受け、戸籍の読み取りを行う場合なども多く、専門性を活かした精度の高い家系図を作成できるのが強みです。

一方、行政書士は行政文書の専門家であり、本来の業務領域と家系図作成の親和性が高いため、質のよい家系図を比較的安価に作成できます。

いずれの場合も国家資格者としての守秘義務があるため、個人情報の取り扱いについても安心して依頼できます。

家系図制作業者

家系図の作成を専門に行う家系図制作業者では、組織的で体系化されたサービスを提供しています。家系図制作業者であれば、戸籍の収集・調査から家系図の作成、巻物や掛け軸への装丁、専用桐箱での保管まで、一貫した対応が可能です。

戸籍の内容のみを参考に家系図を作成する業者もあれば、文献調査や現地調査などを総合的に組み合わせて作成する業者もあります。

戸籍関係の資料を収集すること自体はそれほど難しくありませんが、古い戸籍の読み解きには専門知識が必要であり、読み解いた結果、さらに追加の資料収集が必要になる場合も多くあります。そのため、専門家に依頼するのであれば、資料や情報の収集から家系図の作成まですべて任せるのがよいでしょう。

地元の専門家をさがす

自分で家系図を作る方法

これまで家系図の基本知識や情報収集方法について解説してきましたが、ここからは実際に自分で家系図を作成するための、具体的な方法について詳しく説明します。

家系図を自分で作る場合、作成環境を決める必要があります。作成環境には、大きく分けて手書きで紙に作成するアナログ方式と、表計算ソフトなどのソフトウェアを使用するデジタル方式があり、それぞれに特徴やメリット・デメリットがあります。

作る環境を決める

家系図を自分で作成する場合、最初に決めるべきことは作成環境です。作成環境には、大きく分けて手書きで紙に作成するアナログ方式と、表計算ソフトなどのソフトウェアを使用するデジタル方式があります。

それぞれに特徴やメリット・デメリットがあるため、自分の技術レベルや好み、用途に応じて適切な方式を選択することが重要なので、以下で詳しく解説します。

アナログ方式

手書きで作成するアナログ方式の場合、紙とペンがあれば誰でも手軽に始められるため、自由度が高いというのが特徴です。自分の好きな文房具を使えば特別感のある家系図に仕上がり、作成過程自体も楽しいものになるでしょう。

例えば家系図制作者が万年筆愛好家であれば、Pelikan(ペリカン)スーベレーンやMONTBLANC(モンブラン)マイスターシュテュックを使い、家族の歴史に見合った格調高い仕上がりを目指すこともあります。

他には、製図を仕事にしている人が製図用の文房具を使い、機能性と審美性の両方を追求する場合もあるようです。

このように、自分のこだわりや技能を活かして作り上げる達成感が味わえるのも、アナログ方式の魅力と言えるでしょう。

ただし、アナログ方式は間違いを修正する際に書き直しが必要であり、あとから情報を追加したり編集したりするのが困難であるというのがデメリットです。

デジタル方式

一方、デジタル方式はデータで管理できるため経年劣化の心配がなく、修正や追加が簡単なのがメリットです。写真の挿入や印刷も容易であり、家族間でスムーズにデータの共有を行えます。

デメリットとしては、ソフトウェアのライセンスが必要であることや、ある程度パソコンのスキルが求められることです。

今では文書の作成はデジタルが主流であるため、家系図の作成もデジタル方式の方が実用的といえるでしょう。もっとも、どちらの方式にもそれぞれのメリット・デメリットがあるため、作成者の技術レベルや好み、用途に応じて選択することが大切です。

家系図の書き方

家系図を作成する際は、正しい手順と一定のルールに従って進めることが重要です。適切な書き方を守れば、見やすくわかりやすい家系図を完成できるので、ここでは書き方の基本的な決まりやルールについて解説します。

なお、ソフトウェアを使用する場合も基本的にはここで説明するルールが適用されるので、手書きかデジタルかに関わらず書き方を理解しておくことは重要です。

書き方の決まりやルールについて

まず、人物の配置は古い世代を上に、新しい世代を下に配置するのが基本です。同世代の兄弟姉妹は横一列に並べ、一般的には年齢順に左から右へ配置します。

線の使い方にも決まりがあり、夫婦関係は水平線、親子関係は垂直線で表現します。また、養子縁組は二重線や点線、再婚した場合の前妻・後妻は一本線と二重線で区別するなど、状況に応じて様々な使い分けをします。

これらの基本的なルールに沿って作成すれば、誰が見てもわかりやすく、価値のある家系図が完成します。

きれいな家系図を作るには?

美しく見やすい家系図を作成するためには、いくつかのコツとポイントがあります。計画的に進めることで、あとから修正する手間を省き、完成度の高い家系図を効率よく作ることができます。

家系図を作成するうえでは、まず練習や理解から入ることが大事なので、ここでは手書きでもソフトウェアでも共通して使える実践的なテクニックをご紹介します。

まず直系から書く

家系図の作成においては、最初に直系の家族から書き始めることが重要です。自分を中心として、父母、祖父母、曾祖父母といった縦のつながりを先に完成させましょう。

直系を最初に配置することで、全体のレイアウトが決まり、そのあとに兄弟姉妹や親戚を追加する際の基準となります。また、最も確実な情報である直系から始めることで、不正確な情報による修正を最小限に抑えることができます。

手書きでもソフトウェアでも、作りやすいもので下書きを作る

本格的な家系図を作成する前に、まずは表計算ソフトなどのソフトウェアで全体の構成を下書きするのがおすすめです。なぜなら、下書きを作ることで配置のバランスや必要なスペースを事前に把握できるからです。

何世代も遡って作成するには広い範囲が必要なため、下書きでの全体設計は特に重要です。表計算ソフトなら表の機能などを使って整理できるので、手書きで作成する場合の下書きとしても有効に活用できます。

手書きの場合の注意点

手書きで家系図を作成する場合、注意すべきポイントがあります。丁寧に仕上げるために、こちらで紹介する注意点も踏まえて作成しましょう。

最初から清書しない

手書きの家系図は、あとから修正するのが困難なので、いきなり清書しないようにしましょう。最初は鉛筆で大まかなレイアウトを描き、人物の配置や線の引き方を確認してからペンで清書に入るのがおすすめです。

また、情報の追加や修正が発生する可能性も考慮し、余白を十分にとっておくことも大切です。そして、完成後に家族から不満が出ないように、ペンで清書する前に下書きの段階で一度確認をとっておくとよいでしょう。

ソフトウェアの場合の注意点

専用ソフトウェアを使用する場合にも、事前の準備と理解が重要です。ソフトウェアの機能を十分に活用すれば、効率的に美しい家系図を作成できます。

ソフトウェア取扱説明書をよく読む

家系図作成ソフトウェアを使用する前に、取扱説明書やヘルプ機能を確認しましょう。ソフトウェアによって操作方法や機能が異なるため、基本的な使い方を理解してから作成に取りかかることが重要です。

特に線の種類、文字のフォント設定、印刷時のレイアウト調整などの機能は、ソフトウェアごとに特徴があります。事前に機能を把握しておくことで作成途中のトラブルを避け、思い通りの仕上がりにできます。

家系図作りを成功させるために

家系図は、正しい手順を踏めば誰でも作成できます。戸籍の収集から情報整理、実際の作成まで、それぞれの段階で適切な方法を選択することが成功の鍵です。

手書きで温かみのある家系図を作るか、ソフトウェアを使って効率的に作成するかは、技術レベルや好みに応じて決めるのがよいでしょう。どちらの方法を選んでも、事前の下書きと計画的な進行が美しい仕上がりにつながります。

時間はかかるかもしれませんが、完成した家系図は家族にとってかけがえのない財産となります。この記事で紹介した方法を参考に、一歩ずつ着実に進め、あなただけの家系図を完成させてください。

地元の専門家をさがす