「家族で共有しているから大丈夫」「いつか売ればいい」そう思い込んでいませんか?

空き家、共有持分、再建築不可など、売却が難しい“訳あり不動産”。相続したものの、どう扱ってよいかわからず放置されるケースも多く、気づかぬうちに大きな問題へ発展することがあります。

本記事では、これまで全国各地の共有持分・再建築不可物件など難案件に挑み続けてきた株式会社ネクスウィル代表・丸岡智幸氏が解説。相続後に共有状態のまま取り残された不動産や、複雑な権利関係を抱える物件をめぐる現実、そして「相続した不動産をどう扱えばいいかわからない」「共有名義のままで動かせず困っている」といった方に向けて、共有持分や共有名義の基本から、放置するリスク、具体的な解決策までをわかりやすくお伝えします。

「共有持分」「共有名義の不動産」とは?

ひとつの不動産を複数人で所有する「共有名義」

「共有持分」「共有名義の不動産」とは、一つの不動産を複数人で共同所有している状態を指します。たとえば両親が亡くなり、兄弟姉妹で実家を相続した場合、全員の名前で登記することになれば、それが「共有名義」です。

共有名義は相続の場面だけに限りません。たとえば、夫婦で住宅を購入する際に「ペアローン」を利用する場合、夫婦それぞれが住宅ローンを組み、登記上の名義も夫婦の共有となります。近年は共働き家庭が増えたこともあり、住宅ローンを夫婦で分担するケースが多くなり、その結果、共有名義の不動産はさらに増加しています。

また、親子で住宅を購入する際に親が一部出資する場合や、投資用不動産を複数人で出資して購入するケースなども、共有名義が発生する例です。こうした共有名義の不動産は「家族や親族で一緒に持っている」という安心感がある一方で、いざ売却や利用をめぐって意見が食い違うと、手続きが非常に複雑になり、トラブルの原因となることも少なくありません。

特に相続の場合、共有名義のまま放置されることが多く、将来的に相続人が増え続け、さらに権利関係が複雑化してしまう恐れもあります。共有名義の不動産は、単なる所有の形態にとどまらず、将来のリスクにも直結する重要な問題なのです。

共有名義不動産を放置したときのリスク

家族で共有する安心感の裏に潜むリスクと複雑化する人間関係

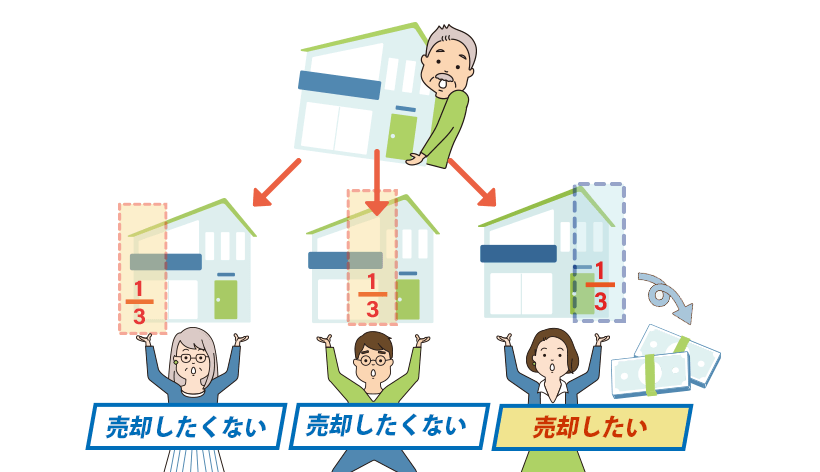

「家族で一緒に所有している」という安心感がある一方で、共有名義の不動産には大きなリスクが潜んでいます。共有者の一人が売却を希望しても、他の共有者が反対すれば売却が進まず、話し合いが難航するケースは珍しくありません。

特に共有者が10人、20人と多くなるほど意見をまとめるのは困難を極め、調整は一層複雑になります。さらに、共有者のうち一人でも連絡が取れなくなると、物件全体を売却できなくなる可能性すらあります。

こうした状況は、相続が関わることでより深刻になります。共有名義の不動産では、相続によって所有者が増え、関係者同士の人間関係が複雑化しやすくなるのです。実際、売却の相談を受ける時点で、すでに当事者同士の関係が悪化しているケースも少なくありません。

共有名義は、家族であっても予想以上に調整が難しく、放置すると大きなトラブルに発展しかねない問題を抱えているのです。

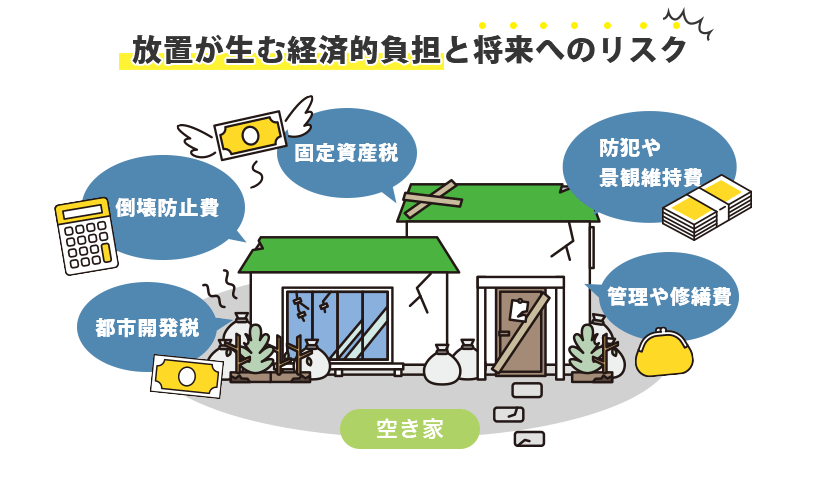

放置が生む経済的負担と将来へのリスク

共有名義の不動産は、たとえ誰も使っていなくても、毎年固定資産税を共有者それぞれが按分して支払い続けなければなりません。さらに、空き家となれば、防犯や景観維持、倒壊防止などのために、自治体から管理や修繕を求められることもあり、費用も手間も大きな負担となります。

利用していない不動産であっても「持っているだけでコストがかかり、責任がつきまとう」というのが現実です。しかもそのまま放置すれば、いざ売りたいと思ったときには共有者同士の意見がまとまらず売却できなかったり、所有者不明土地となって問題が深刻化するリスクもあります。

将来的なトラブルを避けるためにも、早い段階で現状を把握し、家族や専門家と相談しながら具体的な対処を検討することが重要です。大切なのは「使わない不動産を放置しない」という意識を持つことです。

強引な業者によるトラブルの危険性

さらに、共有持分を扱う業者の中には、法に反する強引な交渉を行う「地上げ屋」のような存在もいます。中には、買い取った持分を単に海外の投資家へ転売するだけの業者もおり、こうした業者が責任を負わないことでトラブルが一層複雑になることがあります。

海外の買主に持分が渡ると、共有者がどのような行動を取るか予測できず、交渉は一段と困難になります。突然、見知らぬ外国人が共有者の一人として現れ、他の共有者との関係が混乱する事態も起こり得るのです。こうしたリスクを回避するためにも、信頼できる専門家や実績のある業者に相談することが極めて重要です。

自分で取れる具体的な対処法

共有者間での解決を優先する

共有名義の不動産を整理するには、まず「今使っている共有者に買い取ってもらう」か、共有者全員で合意して売却するのが最善策です。共有者同士の話し合いが可能であれば、この方向で進めるのが理想です。

しかし、全員の合意が難しい場合も多いのが現実です。そんなときは、自分の持分だけでも売却する方法を検討するべきです。共有状態を子どもに相続させると問題を先送りするだけでなく、将来さらに関係者が増えて複雑になる恐れがあります。早めに対処することが、将来のトラブル回避につながります。

専門業者への売却という選択肢

共有者との話し合いが難航する場合、専門の買取業者への相談も有効です。不動産仲介やコンサル会社はアドバイスはしてくれますが、実際に解決に至らないケースが少なくありません。

一方、買取業者なら持分そのものを買い取り、相談者自身の問題を即座に解決できます。その後の共有者との交渉はすべて業者が担うため、依頼者はトラブルから解放されます。必要書類がそろえば即日決済も可能で、通常1〜2か月かかる手続きを大幅に短縮できる場合もあります。

大手仲介会社は「全員の持分をまとめて売る」ことを重視しますが、それが難しい状況だからこそ持分売却を検討する方が多いのです。そこで「早く手離れしたい」「交渉に関わりたくない」「家族間トラブルを避けたい」といった方は、自身の持分のみを買い取ってくれる専門業者を選ぶことで、精神的な負担を軽減できます。

◆共有持分をはじめとする訳あり物件の買取「ワケガイ」

空き家や、再建築不可、共有で所有している不動産などの管理、所有でお困りの方に向け、「ワケガイ」では、法的知識や専門知識を以って、再度市場に流通させることを目的とした、不動産買取りをしております。

例えば、兄弟同士や疎遠になった親族同士で共有状態にある不動産。共有者の所在が分からなかったり、使用方法・処分方法などの意見が一致しないケースなど、そのままにしていると将来的に更なる問題に発展する可能性があります。そんな共有持分ですが、ご自身の持分だけを売却するのであれば共有者の承諾なく売却することが可能です。

また、空き家や、古くから貸している借地や契約条件も分からない借地(底地)、道路に面していなくて再建築ができない戸建てなど多くの会社が取り扱えない物件でも「ワケガイ」なら取り扱い可能です。

▼解決事例: 孫たちの思いをつなぐ第三者介入—大阪のおばあちゃん事例

大阪にある実家を5人のきょうだいが共有していました。ところが登記簿を確認すると、実家のうち10%の持分がおばあちゃん名義であることが判明しました。孫たちは「自分たちの持分だけでも買い取ってほしい」と、買取業者の株式会社ネクスウィルに相談。

実は家を建てた当時、おじいちゃんがおばあちゃんに10%の持分を持たせていたものの、その事実を子ども世代は知らないまま相続してしまっていたのです。孫たちが売却を進めようとしたところ、「おばあちゃんの持分がある」と分かり、さらにおばあちゃん自身も「自分が家を所有しているなんて聞いていない。新手の詐欺ではないか」と取り合わず、話が完全に行き詰まってしまいました。

交渉は難航しましたが、最終的に業者が孫たちの持分を買い取り、その後おばあちゃんとも粘り強い交渉を重ね、10%の持分も取得することができました。放置すれば空き家となり、不動産価値も眠ったままですが、第三者である業者が間に入ることで前に進める結果となりました。

親族間だけで解決を試みると、どうしても感情論になり、裁判になっても解決に至らないことが少なくありません。第三者が入ることで「では実際にどうするか」という現実的な議論へと進みやすくなります。このケースも、不動産の価値を市場に戻すことができただけでなく、おばあちゃんにとっても安心できる結果につながりました。まさに「どうしようもない不動産」を解決した好例といえます。

将来のトラブルを防ぐために今できること

共有で相続しないのが理想的な選択

不動産を相続する際、最善策は「共有で相続しないこと」です。税理士や弁護士などの専門家は、手続きを早く済ませるために「共有で済ませましょう」と提案することが多いものの、それが将来のトラブルの火種になるケースは少なくありません。

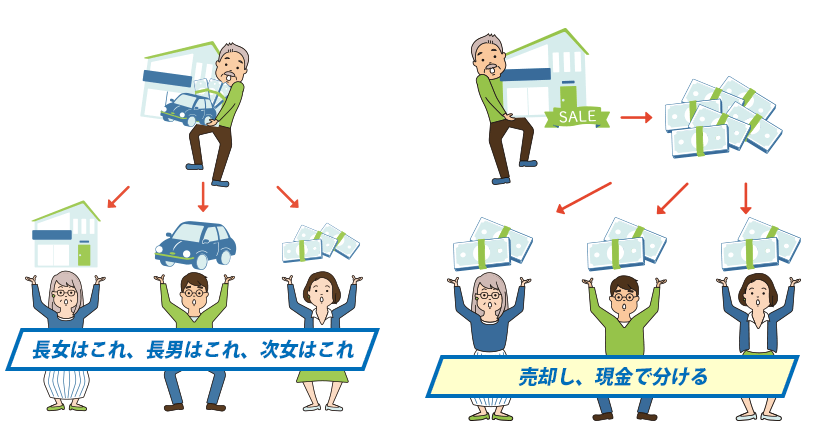

本来、不動産は売却して現金化し、そのお金を相続人同士で分けるのが最も理想的です。特に相続人の中に「自分はこの家に住みたい」という人がいると、売却が難しくなり、結果として共有にせざるを得ないという流れになりがちです。しかし、共有にすることで問題を先送りするだけでなく、後々さらに関係が複雑化するリスクが高まります。

遺言や生前対策で遺恨を残さない

将来のトラブルを防ぐためには、現世代のうちにしっかりと話し合いを行い、方針を決めておくことが大切です。たとえば、不動産以外に分けやすい資産を用意しておき、「長男はこれ、次男はこれ」と具体的に分ける形を決めておけば、争いが起こりにくくなります。

また、遺言書で「この家は売却し、現金で分ける」と明確に指示しておくことも有効です。極端に言えば「遺産は残さずすべて売る」という割り切った選択も、家族間の遺恨を防ぐための一つの手段です。現世代があらかじめ整理し、意思を示しておくことで、相続人同士の争いを避けることができます。

まずは現状の把握と登記を済ませる

もし、自分が共有持分を持っていることに気づいた場合は、まずその不動産に誰が住んでいるのか、他に誰が持分を持っているのかを確認することが重要です。相続登記が義務化されている今、登記を怠ると罰則(過料)の対象になる可能性もあります。

所有者を明確にし、登記をしっかり済ませることが、トラブルを防ぐ第一歩です。共有状態を解消するためにも、早めの対策を検討することが、将来の安心につながります。

大切な資産を安心して引き継ぐための一歩を

共有名義の不動産こそ早期の対応が肝心

共有名義の不動産は、一見家族の絆を象徴する資産のように思われがちですが、実際には多くのリスクや負担を内包しています。放置すれば問題は複雑化し、家族間のトラブルや経済的損失、地域社会への悪影響にもつながりかねません。

しかし、早めに現状を把握し、専門家と連携しながら適切な解決策を探ることで、こうしたリスクは大きく減らせます。「うちもいつかは…」と先送りにせず、共有名義の不動産こそ早期の対応が肝心です。

相続や共有不動産で悩む方は、ぜひ本記事をきっかけに、ご自身の状況を整理し、行動を起こしてみてください。将来のトラブルを未然に防ぎ、大切な資産を安心して引き継ぐための一歩を踏み出しましょう。

丸岡 智幸

株式会社ネクスウィル 代表取締役

1983年生まれ、茨城県出身。高校卒業後、大手電力会社において約10年間勤務。その後、不動産会社に転職し、投資用アパートの販売業務などに従事する。2019年に独立し、株式会社ネクスウィルを創業。「訳あり不動産」の買い取りに特化した不動産買取事業を展開し、買取サービス「ワケガイ」の運営を手がける。さらに、空き家や「訳あり不動産」を個人間で売買できるオンラインマッチングサイト「空き家のURI・KAI」を立ち上げるなど、不動産業界における新たなサービス開発に取り組んでいる。