「住宅やマンションなどの不動産を相続したけど、その後どのような手続きをすればいいかわからない、または手続きが多くてわからない」

このような不動産相続に関する悩みは、多くの人が直面する可能性があります。さらに、不動産の種類は、マンションや土地、山林などさまざま。さらに、不動産の相続手続きには基本的に申請期限があるため、順番を間違えないように手続きを行わなければなりません。

こちらの記事では、相続した不動産の種類別に不動産の相続手続きの流れ、必要書類や費用についてわかりやすく解説します。不動産相続や義務化された相続登記の基礎知識とあわせて、各種不動産ならではの相続手続きをきちんと理解しておきましょう。

目次

《前提》不動産の相続とは?

不動産の手続きを理解する前提として、まずは「不動産相続とは何か?」を把握しましょう。不動産相続は、遺産の中に土地、建物といった財産が含まれており、それらを相続する行為です。

そもそも、「相続」とは財産の所有者が死亡することで、財産の所有権が死亡した人から新しい人へと移ること。不動産相続では、ただ権利だけが移動すれば相続が完了するというわけではなく、法務局で所有する人の名義変更が行われます。

不動産を相続したことで、取得した人は利益を得たとみなされます。その利益に対して課税されるのが「相続税」。さらに、所有者の名義変更では「登録免許税」も発生し、相続方法によっては「不動産取得税」が発生することもあります。

相続する不動産は空き家や賃貸マンション、住宅ローンが残る実家など実にさまざま。個別のケースにあわせて、適切に対応しなければならないため、不動産相続した後に相続人は大変な思いをするかもしれません。

不動産相続をしたら「法務局での相続登記」を忘れずに

不動産相続をしたら、セットで覚えたいのが「相続登記」という手続き。不動産相続では、不動産の財産価値を調査したり、戸籍謄本などの必要書類を収集したりといったさまざまな手続きが発生します。そうした不動産の相続手続きの一つが相続登記です。

土地や建物といった不動産は「その一つひとつがどこにあり、どれくらいの広さで、誰が持っているのか」といった情報が記録・管理されています。

その管理を担う国の機関が法務局。不動産情報を法務局が管理する帳簿に登録することを「登記」と呼び、登記された不動産の情報(登記事項)は一つにまとめられており、一般公開されています。

登記事項は、紙の登記簿であれば「登記簿謄本」、コンピューターによりデータ化されていれば「登記事項証明書」と呼ばれます。名称こそ違えど同じ意味・情報であるといえます。

「相続登記」は、この登記簿謄本(登記事項証明書)に記載されていた、死亡した人の名義を、相続により不動産を取得した新しい人の名義に変更する手続きです。つまり、簡単に言えば、「相続登記=不動産の名義変更」だといえます。

昨今、社会問題化している空き家問題などを受けて、かつて任意だった相続登記は令和6年4月1日から義務化されました。さらに相続登記には申請期限があり、「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ所有権の取得を知った日から3年以内」と定められています。

正当な理由がなく登記・名義変更手続きをしない場合、10万円以下の過料の対象となる可能性があるので注意が必要です。前述の「相続登記をセット覚えたい」という理由はここにあります。相続登記の必要性を理解した上で、不動産手続きの流れを見ていきましょう。

【ケース別】不動産の相続手続きの流れ

不動産相続ではどのような手続きが発生するのでしょうか? 一般的な不動産の相続手続きの流れは、大まかに以下の通りです。

- 不動産の価値・相続人の調査

- 必要書類の収集

- 遺産分割協議書の作成

- 法務局での相続登記

- 税務署への相続税の申告納税

不動産の相続手続きにおいて、最初の一歩となるのが<(1)不動産の価値・相続人の調査>。不動産の財産価値と誰が相続人になるのか調査しないことには何も始まりません。

最初に「不動産の価値・相続人の調査」を確定してから、次の「必要書類の収集」に移ってください。なぜならば、その後の相続登記手続きで、相続人全員の戸籍謄本が必要になるからです。3つ目の「遺産分割協議書の作成」では、遺言がない場合、または法定相続分に従って相続しない場合に行います。

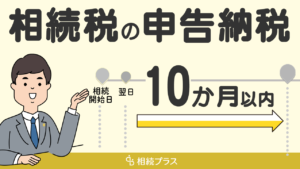

4つ目の「法務局での相続登記」で、収集した必要書類を提出して、名義変更を完了させましょう。最後に「税務署への相続税の申告納税」をすれば、不動産の相続手続きはすべて完了です。なお、相続税の申告・納付期限は「相続開始を知った日の翌日から10か月以内」ですので注意してください。

上記の(1)~(5)が不動産相続の大まかな流れであり、必須で行う必要がある手続きです。ただし、相続した不動産の種類によって、手続きが若干異なり、増えることがあります。

以降の段落では、相続した不動産の種類に応じて、不動産の相続手続きがどのように変わるのかを具体的に解説していきます。

「相続税の申告や納税」について、詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

住宅地などの土地の相続手続き

住宅地などの一般的な土地を相続した場合、前述した「不動産の相続手続き」の流れを踏みます。また、前述した不動産の相続手続き<(1)不動産の価値・相続人の調査>にて、路線価方式を用いてその土地の「相続税評価額」を算出します。

「路線価方式」とは、市街地のような道路に面しており、路線価が決まっている地域で使用される土地の評価方法。道路が面している土地の1㎡当たりの評価額に、土地の面積を掛けて計算します。路線価は地価公示価格の約80%です。なお、郊外や農村部などの路線価がない地域では「倍率方式」が採用されます。

相続した土地について「小規模宅地等の特例」が適用されるか確認しましょう。「小規模宅地等の特例」とは、一定要件を満たせば、土地の相続税評価額を50~80%減額できる制度。相続や遺贈によって取得した宅地等について、居住用・事業用・賃貸用などの使途に応じて、要件や減額される割合が変わります。

「小規模宅地等の特例」が適用できる土地は、死亡した人がどのような目的で住んでいたかによって分かれます。主に次の4種類です。

- 特定居住用宅地:自宅として住んでいた敷地

- 特定事業用宅地:個人で営んでいた店舗や事務所の敷地

- 貸付事業用宅地:賃貸アパートや駐車場の敷地

- 特定同族会社事業用宅地:経営していた同族会社の事業所がある土地

「小規模宅地等の特例」は、相続税の節税に役立つ特例なので、自分が要件を満たすか確認して活用してください。

山林の相続手続き

「山林」とは、不動産登記事務取扱手続準則にて、「耕作によらないで竹木の育成する土地」と定義されています。つまり、人工的に肥料を施したり耕作によらずに、自然に樹木や竹が生育されている状態の土地を指します。

死亡した人が所有していた「山林」を相続した場合は、所有者の名義変更などの一般的な手続きに加えて、こちらの所定の手続きを自分で行いましょう。

- 市区町村役場への届出

- 森林組合への報告

<1. 市区町村役場への届出>

平成24年4月に森林法が改正されたため、市区町村役場への届け出が義務化されました。届出をしなかった場合は、10万円以下の過料(罰金)に処される恐れがあります。

また、「市区町村役場への届け出」の申請期限は、相続開始(土地の所有者となった)日から90日以内。遺産分割が完了できていなくても、相続人の共有物として届け出をしましょう。相続が発生しても、市区町村役場から通知が届くことはありませんので、忘れずに届出を提出してください。

参考:林野庁「森林の土地の所有者届出制度」

<2. 森林組合への報告>

必須ではありませんが、「森林組合(山林組合)」への報告も検討してよいと思われます。森林組合とは、森林所有者が出資して設立した協同組合。森林に関する経営指導・施業委託・林産物の加工や販売・維持管理など、組合員が共同でさまざまな業務を担当しています。

山林を相続した場合、その地域を管轄する森林組合に山林の売却や管理などの意思表示を伝えておくことで、仲介してくれる可能性があります。森林組合に組合費などを支払って加入して報告することで、自分1人で山林の活用が難しい場合の手助けになるでしょう。

農地の相続手続き

「農地(農用地)」とは耕作目的の土地。農地法では「土地に労費を加えて、肥料などを与えて作物を栽培する土地」と定められています。

死亡した人が所有していた「農地」を相続した場合は、所有者の名義変更などの一般的な手続きに加えて、こちらの所定の手続きを自分で行いましょう。

- 農業委員会への届出を提出

- 農地にかかる相続税納税猶予を確認

<1. 農業委員会への届出を提出>

「農業委員会」とは、「農業委員会等に関する法律」および「地方自治法」の規定に基づいて、各市区町村に設置されている独立した行政機関。農業委員会では、農地の売買・貸借の許可など農地に関する調整業務を担当しています。

自分が相続した農地を管轄する農業委員会の「届出」の提出期限は「相続開始を知った日から10か月以内」です。届出の提出期限が過ぎると「10万円以下の過料」に処せられることがあります。

<2. 農地にかかる相続税納税猶予を確認>

「農地」を相続した場合、一定の要件を満たせば「農地にかかる相続税納税猶予」に関する特例を受けられる可能性があるので確認しておきましょう。この特例は、農地を相続した人が引き続き農業を行う場合に適用可能であり、当面の期間、相続税を支払わなくても問題ないという内容。

死亡した人と相続する人、農地などの一定の要件を満たすことが条件です。猶予された相続税は、もし農地の相続人が、その後亡くなってしまった場合には免除される仕組みになっています。

参考:国税庁「No.4147 農業相続人が農地等を相続した場合の納税猶予の特例」

マンションの相続手続き

マンションを相続した場合、前述した「不動産の相続手続き」の5つの流れを踏みます。

不動産の相続手続き<(1)不動産の価値・相続人の調査>にて、路線価方式を用いてマンションの「相続税評価額」を算出します。以下の計算方法で算出します。

- マンションの評価額=建物の評価額 + 土地(敷地利用権)の評価額

- 建物の評価額=固定資産税評価額

- 土地の評価額=路線価 × 土地の面積 × 敷地権割合

一般的な不動産の相続手続き以外にも、以下のような住宅ローンが絡む3つの手続きが発生することがあります。

<団信への手続き>

マンション相続で気を付けたいのが、死亡した人が住宅ローンを組んでいたかどうか。というのも、マンションの住宅ローンを組む際に、団体信用生命保険(団信)への加入が前提になっているケースが多いため、団信への手続きも必要になるからです。

団信とは、住宅ローンを借りた契約者が死亡などで支払いが困難になった場合に、保険会社が残りの住宅ローンを保険金で返済する保障制度。死亡した人が団信に加入していたかどうかを確認するために、住宅ローンを借り入れていた金融機関に自分で問い合わせて必要書類を提出します。その後、生命保険会社が支払いの可否を審査の上、ローン残高に相当する保険金が支払われます。

ただし、例外的に死亡した原因が、保障開始日から1年以内の自殺など免責事由に該当する場合は、保険金が支払われないため注意しましょう。

<抵当権の抹消登記>

団信の審査が通り住宅ローンを完済できたら、「抵当権抹消登記」も申請してください。「抵当権」とは、住宅ローンが払えなくなったときに備えて、不動産に対して銀行が設定しておく担保権のこと。この抵当権は住宅ローンが完済したら不要となるため、「抵当権抹消登記」を忘れずに自分から申請しましょう。

<免責的債務引受契約の締結>

団信に未加入だった場合は、住宅ローンは相続する人に引き継がれることになります。したがって、もしも相続人が複数人いた場合には、まずは住宅ローン債務者1人を決定してください。債権者は債務を免れて、引受人が新債務者として同一内容の債務を負担する「免責的債務引受契約」を結ぶ方法もあります。

ただし、免責的債務引受契約は債権者の同意があることと、金融機関に対して債務引受申し込みをして金融機関が承諾することが条件です。

借地の相続手続き

相続した土地について、死亡した人が他人の土地を借りる「借地」だった場合、借地権の相続手続きが発生します。

まず、借地権の確認方法は、土地と建物の名義が異なっているかどうかで確認ができます。相続手続きの実務上は、「建物の登記簿の名義変更」をするだけで借地の相続は完了します。まれなケースで、建物だけでなく借地権も登記されている場合には、借地権の名義を死亡した人から相続人に変更しておく必要があります。

借地権は賃借人の財産であるため、相続に関して土地の所有者である地主の許可を得る必要はありません。ただし、借地の相続では、その土地を所有している地主へ相続が発生したこと、次に誰が相続するのかという報告をしておきましょう。地主と良好な関係を維持できると思われます。

相続人は借地権価格を評価する必要があります。借地権の相続税評価額は、借地権の種類によって異なりますが、計算式はおおむね以下の通りです。

借地権の相続税評価額:自用地評価額 × 借地権割合

なお、借地権の相続でも、「小規模宅地等の特例」が適用されることがあります。節税効果が期待できるため、要件を満たしているのか確認もあわせて行いましょう。

【ケース別】不動産相続で必要となる書類・費用

こちらの段落では、一般的な不動産の相続手続きのケースにおける、必要書類と費用をご紹介。その後に、住宅地、山林・農地、マンション、借地などの不動産の種類ごとに必要な書類と費用を解説していきます。

まず、一般的に不動産の相続手続きにて、主に必要となる書類は以下の通りです。

<一般的な必要書類>

- 登記申請書

- 相続関係説明図

- 死亡した人の出生から死亡までの戸籍謄本一式

- 死亡した人の住民票除票(または戸籍除附票)

- 相続人に関する戸籍謄本

- 相続人に関する住民票(または戸籍除附票)

- 遺言書または、遺産分割協議書

- 相続人全員分の印鑑登録証明書

- 固定資産評価証明書

- 委任状(代理権限証書)

不動産相続では、死亡した人・相続人の関係を証明するための戸籍などの公的書類が必要です。ただし、相続方法により必要となる書類は変わるため注意が必要です。

次に、不動産相続で必要となる書類の取得費用は以下の通りです。

| 証明書名 | 1通あたりの取得費用 |

|---|---|

| 戸籍謄本 | 450~750円 |

| 住民票または住民票除票 | 200~300円 |

| 戸籍の附票、戸籍の除票 | 300~400円 |

| 印鑑登録証明書 | 200~300円 |

| 固定資産評価証明書 | 300~400円 |

上記の「書類の取得費用」は合計3000円程度です。

各自治体で発行手数料は異なるため、上記の取得費用はあくまでも目安と捉えてください。さらに、コンビニエンスストアなどに設置されているマルチコピー機を利用すれば、ほとんどの場合、市町村役場の窓口で請求するよりも安く済みます。

遺言書と遺産分割協議書に関しては、どちらかが必要です。遺言書がなく、法定相続分にも従わない場合、相続人同士の遺産分割協議で遺産相続を決定します。その際に「相続人全員分の印鑑登録証明書」をそろえましょう。なお、「遺産分割協議書」は専門家に作成依頼すると3万~8万円程度の費用が発生するといわれています。

不動産相続の費用に関しては、書類の取得費用以外にも発生するのが「登録免許税」。登録免許税額は建物の相続登記の場合だと、固定資産税評価額の0.4%に相当します。相続した不動産の種類に限らず、ほとんどの場合で「登録免許税」は発生します。

登録免許税を算出するために「固定資産評価証明書」は必須で、市税事務所や市区町村役場で取得できます。地域ごとの市町村役場で発行手数料が異なりますので、各自治体に確認しましょう。また、「固定資産評価証明書」は、毎年発行されるため、発行年度を必ず自分で確認して間違えないように注意してください。

委任状は、自分で手続きせずに、司法書士といった専門家に借地権の名義変更手続きを依頼する際に必要です。委任状を作成する場合は、必然的に「書類の取得費用」と「登録免許税」以外にも、専門家に代行取得などをした場合は「専門家への報酬」が発生します。

以降は、不動産の種類ごとに「必要となる書類や費用」について触れていきます。

住宅地などの土地を相続する際の必要書類・費用

住宅地などの土地を相続する際に必要となる書類は、前の段落で示した<一般的な必要書類とその費用>の一覧と同じです。戸籍謄本や住民票、固定資産評価証明書などをそろえましょう。

ただし、相続方法により遺言書、遺産分割協議書などが追加で必要になります。

山林を相続する際の必要書類・費用

山林を相続すると、前述の「法務局での相続登記」に加えて、「市区町村役場への届出」を行います。市区町村役場への届出では、主に次のような書類が必要です。

- 市区町村役場への山林の「所有者届出書」

- その山林の土地の位置を示す図面

- 登記事項証明書(相続登記が済んでいる場合)

- 遺産分割協議書(相続登記が済んでいないの場合)

市区町村役場への届出では、登記事項証明書の「取得費用」が480~600円。さらに、専門家に代行依頼をする場合は、その代行手数料が発生します。

相続が発生した場合、市区町村役場から通知書などが送られることはありません。したがって相続人が自分で、市区町村役場への届出を行いましょう。万が一、届出をしなかったり虚偽の届出をしたりしたときは、10万円以下の過料が科されることがありますので注意しましょう。

農地を相続する際の必要書類・費用

農地を相続すると、前述の「法務局での相続登記」にくわえて「農業委員会への届出」をする必要があります。先に、相続登記を完了させてから農業委員会への届出を行いましょう。

農業委員会への届出では、主に次のような書類が必要です。

- 農業委員会が指定する届出書

- 相続登記した登記事項証明書

「農業委員会が指定する届出書」は、各農業委員会の窓口または自治体ホームページから取得ができ、相続した農地を管轄している各市区町村の農業委員会に提出します。「相続登記した登記事項証明書」の取得方法は、法務局窓口または、郵送やオンラインの3種類。1通あたり480~600円で取得できます。

なお、山林の相続と同じく、農業委員会への届出の期限は「相続開始を知った日から10か月以内」。期限を過ぎると、10万円以下の過料が課される可能性があるので注意が必要です。したがって、相続登記を完了させてからできるだけ早めに済ませましょう。

マンションを相続する際の必要書類・費用

マンションを相続する際に、必要になる書類や発生する費用は、前述した<一般的な必要書類とその費用>と同じです。

ただし、マンションの相続の場合、死亡した人が住宅ローンを組み、団体信用生命保険(団信)への加入していたかがその後の手続きにも大きく影響します。死亡した人が団信に加入していれば、住宅ローンは保険金で完済されます。そのため、相続人が自分で借入先の金融機関から必要書類を受け取り、債務弁済(保険金請求)の手続きを行う必要があります。

団体信用生命保険に加入していた場合は、次の書類を金融機関でそろえましょう。

- 団信弁済届

- 死亡証明書

死亡証明書は、「死亡診断書、または死体検案書」でも問題ありません。

さらに、住宅ローンを組む際に、自分のマンションに抵当権が設定されます。先に相続登記を完了させた後、相続人は抵当権を抹消する手続き(抵当権抹消登記)を自分で行う必要があります。

抵当権抹消登記の必要書類は次の通りです。

- 登記識別情報・登記済証

- 金融機関が作成した解除証書など

- 金融機関の委任状

- 金融機関の登記事項証明書(発行から3か月以内のもの)

上記の書類は、金融機関にて受け取ることができます。なお、抵当権抹消登記については、不動産1つにつき1000円の登録免許税がかかります。団信により住宅ローンが完済されたら、相続登記と抵当権抹消登記を滞りなく完了させましょう。

案件によりますが、司法書士などの専門家に抵当権抹消登記の代行依頼をするときの報酬相場は、1万~2万円程度といわれています。

参考:住宅金融支援機構「お手続」

借地を相続する際の必要書類・費用

借地を相続した場合、一般的には「建物の名義変更」をすれば問題ありません。ただし、まれなパターンですが「借地権」が登記されていた場合は、借地権の名義変更手続きをおこなう必要があります。

「建物の名義変更」と「借地権の名義変更手続き」の際に必要な書類は、原則として同じであり、以下のとおりです。

- 登記申請書

- 相続関係説明図

- 死亡した人の出生から死亡までの戸籍謄本一式

- 死亡した人の住民票除票(または戸籍除附票)

- 相続人に関する戸籍謄本

- 相続人に関する住民票(または戸籍除附票)

- 遺言書または、遺産分割協議書

- 相続人全員分の印鑑登録証明書

- 固定資産評価証明書

- 委任状(代理権限証書)

書類は基本的に同じですが、「建物の名義変更」と「借地権の名義変更」の際に発生する「登録免許税」はそれぞれ異なっており、以下の通りです。

- 建物所有権の名義変更の場合:固定資産税評価額 × 0.4%

- 借地権の名義変更の場合:固定資産税評価額 × 0.2%

なお、司法書士といった専門家に代行依頼した際の費用は正式な統計があるわけではありませんが、建物の名義変更だと5万~10万円程度、借地権の名義変更だと3万~5万円程度が相場といわれています。

相続した不動産の種類により手続きは大きく変わる

不動産を相続すると、さまざまな各種相続手続きを自分でする必要があります。さらに、“不動産”といってもさまざまな種類があるため、追加で用意する戸籍などの公的書類や提出先もまったく異なるため注意が必要です。

さらに、不動産の相続手続きには、ほとんどの場合で申請期限があります。相続登記や相続税申告の期限をはじめ、各不動産の相続手続きの提出先ごとに期限が設けられています。ひとたび期限を忘れてしまった場合には、相続人が過料などの罰金を払う事態にもなりかねません。

“餅は餅屋”というように、こうした不動産相続に対して豊富な経験を持つ司法書士などの専門家に任せると、不動産相続に関する心配もきっと減るはず。安心できる専門家を前もって探し、万が一相続が発生したとき備えておきましょう。